京都⼤学と東北⼤学は、極低温のルビジウム原⼦を⽤いた実験により、「トポロジカル原⼦レーザー」の発振に成功した(ニュースリリース)。

量⼦⼒学の世界において、外部環境とのエネルギーの出⼊りがある系は「⾮エルミート量⼦系」と呼ばれる。特に、信号を増幅する「利得(ゲイン)」と、信号が減衰する「損失(ロス)」を制御することで現れる特異な現象は、レーザーや光通信などのフォトニクス(光学)分野で盛んに研究されてきた。⼀⽅、原⼦などの物質粒⼦を扱う「冷却原⼦気体」の分野でも、この⾮エルミート量⼦⼒学の研究が進められている。

しかし、原⼦の実験では、原⼦を系から取り除く「損失」の導⼊は容易であるものの、光のように外部からポンプして「利得(増幅)」を加えることは技術的に極めて困難であった。そのため、これまでの原⼦を⽤いた実験は「損失のみ」を扱うものに限られており、レーザー発振のように「利得」が本質的な役割を果たす現象の観測は⼤きな課題となっていた。

研究グループは、実際の空間(3次元)ではなく、原⼦が持つ「スピン(内部状態)」という⾃由度を、あたかも空間の座標であるかのように⾒なす「⼈⼯次元(Synthetic Dimensions)」という⼿法を⽤いた。具体的には、ルビジウム原⼦の複数のスピン状態に対し、マイクロ波を照射して状態間を⾏き来できるように結合させることで、仮想的な「1次元の格⼦(チェーン)」を作り出した。この際、マイクロ波の強度や位相を精密に調整することで、「Su-Schrieffer-Heeger(SSH)モデル」と呼ばれる、トポロジカルな性質を持つ⼈⼯結晶を実現した。

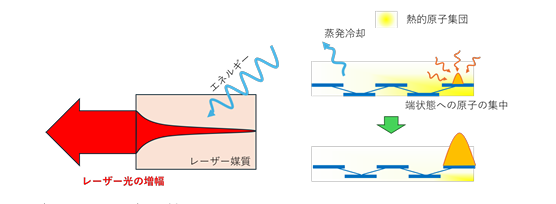

冷却原⼦実験で標準的に⽤いられる蒸発冷却では、初期状態の原⼦の分布と蒸発させる条件を巧みに設計した。その結果、熱的な原⼦集団からエネルギーの⾼い原⼦が取り除かれる過程で、逆にトポロジカル端状態と呼ばれる⾼いエネルギー状態にある原⼦の割合が相対的に増⼤していくという状況を作り出すことに成功した。これは、着⽬する端状態にとっては原⼦が注⼊されているのと物理的に等価となる。これを実効的な利得として機能させた。

この⼿法を⽤いた結果、通常であれば不安定で原⼦が留まれないはずの⾼エネルギーな「トポロジカル端状態」において、原⼦が雪崩を打って集まり、ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)が⽣じる様⼦を観測した。これは、レーザー発振器の中で特定のモードの光が増幅されてレーザー光となるのと同様の現象であり、物質波による「トポロジカル原⼦レーザー」の実現と⾔える。また、この凝縮体がトポロジカルな性質(構造の⽋陥や乱れに対する強さ)を保持していることも確認された。

この研究により、冷却原⼦系において⻑年の壁であった「利得」を⾃在に制御する道が拓かれた。これにより、光の分野で培われてきた⾮エルミート量⼦⼒学の知⾒を、物質波である原⼦の世界に本格的に導⼊することが可能になる。今回実現した「トポロジカル原⼦レーザー」は、端状態特有の「乱れに強い」という性質を持っている。将来的には、この性質を利⽤したロバスト(堅牢)で⾼感度な原⼦⼲渉計や重⼒センサー、あるいは指向性の⾼い原⼦ビーム源など、次世代の量⼦技術への応⽤が期待されるという。