慶應義塾大学の研究グループは、光遺伝学(オプトジェネティクス)の手法を用いて、ホヤの感覚神経細胞に約6分間の光刺激を与えることで変態を人工的に誘導できることを実証した(ニュースリリース)。

脊索動物門に属するホヤの幼生はオタマジャクシのような形をしているが、体幹部の先端にある付着器と呼ばれる突起が基質に付着すると変態を開始し、尻尾が退縮することが知られている。付着器には3つの突起があり、1つの突起は4個の軸柱状細胞(ACC)、4個の一次感覚神経(PSN)、12個のコロサイト(CC)といった3種類の細胞群で構成されている。付着器は変態開始に必須な器官だが、これら3種類の細胞のうちどの細胞が変態開始を制御しているのか未解明であった。

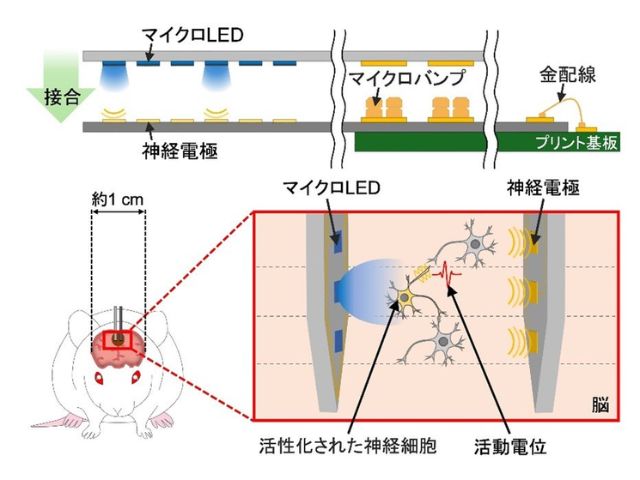

研究グループは以前、付着器に持続的に機械刺激を与えるだけで変態を誘導できることを見出したが、機械的な刺激は付着器全体に伝わるため、実際にどの細胞が変態を誘起するのに十分なのかを特定することはできなかった。そこで、オプトジェネティクス技術を用いてPSNのみを光刺激によって活性化すると同時に、神経応答をCa2+イメージングにより可視化させる実験系の構築に取り組んだ。

まず、光刺激によって開く陽イオンチャネルChrimsonR、および蛍光Ca2+センサーGCaMP6sを、同時にPSN特異的に発現させるための遺伝子コンストラクトを作製した。次に、この遺伝子コンストラクトをホヤ幼生に導入し、光照射中のCa2+濃度変化を計測。このPSNに561nmのレーザー光を照射したところ、光刺激に対応したCa2+濃度上昇が観察され、光刺激によってPSNの神経興奮を誘導し、その応答を測定することに成功した。

次にこの実験系を用いてPSNに長時間光刺激を与え、変態を誘導できるかを検証した。その結果、光刺激開始から約6分後、変態の第一段階である、体幹部表皮の集団的な後方移動が始まり、続いて間充織細胞の溢出や尾部の退縮など、変態時に観察される一連のイベントが正常に誘導されたことを確認。一方で、ChrimsonRを発現しない個体に光刺激を与えても変態は誘導されなかったことから、PSNへの光による活性化のみによって変態を誘導できることを明らかにした。

さらに、ホヤの変態開始に必要な刺激時間について、連続して刺激を与える必要があるかを調べた。30秒間毎に光刺激と光を一切与えない暗状態とを交互に与えた結果、刺激開始から約12分後に変態が始まり、断続的な光刺激でも変態が誘導されることが判明した。

同様に光刺激を15秒と暗状態を45秒あるいは、光刺激を10秒と暗状態を50秒とを交互に与えた場合、一度に与える光刺激時間が短いほど変態開始までに必要な刺激時間は増加したが、どの条件でも変態開始までの合計刺激時間は約6分間となった。次に一度の光刺激を30秒に固定し、暗状態を30秒、60秒、90秒、180秒に変化させた実験では、暗状態が長いほど変態開始までの時間が長くなる傾向が見らたが、変態開始までの合計の刺激時間は約6~7分だった。

以上のことから、変態までの刺激時間は積算されることが示唆された。一方で、暗状態が180秒の場合、合計10分以上刺激を与えても変態は誘導されなかった。これらの結果から、刺激間隔が長すぎる場合には刺激時間は積算されず、変態を開始できないことが判明した。

今後さらにオプトジェネティクス技術を応用することで、変態における神経機能の全貌が明らかになると期待されるという。また、今回用いた実験系はホヤ以外の生物の変態メカニズムの解明や神経情報伝達機構の解明にも応用可能であり、水産養殖・海洋バイオ・防汚技術など実用分野への貢献も期待するとしている。