脳は刺激に対し,異なる領域が同時に神経ネットワークを介して賦活する。しかし,自閉症や統合失調症などの精神疾患や認知症の患者は,この神経ネットワーク機能に問題があることが分かってきている。一方,脳の神経活動と血流には大きな関係があることも知られており,血流を調べることで脳の神経ネットワークの活動状態を知ることができる。

固い頭蓋骨に覆われた脳の血流を非侵襲に計測する手段として,現在fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging)やPET(Positron Emission Tomography)が主に使われているが,これらの装置はいずれも大型かつ高価で,測定環境も限定されるといった問題があった。

これを解決する技術の一つとして,fNIRS(functional Near Infra-Red Spectoroscopy:機能的近赤外分光分析法,光トポグラフィ)の開発が進められている。生体への透過性が高い近赤外光を頭皮に照射し,血液中のヘモグロビンによる光の吸収から脳血流の増減を測るというもので,小型化が可能なため安価でウェアラブルな装置の実現や,従来の装置が持ち込めない環境での測定,乳幼児を対象とした測定に期待されている。

現在,医療機器として薬事承認されたfNIRS装置もあるが,頭部に取り付けるプローブの数が限られるため解像度が低く,健常者とうつ病患者の血流の違いといった大まかな観察はできても,神経ネットワークの活動を示す細かな血流までは観察はできていなかった。

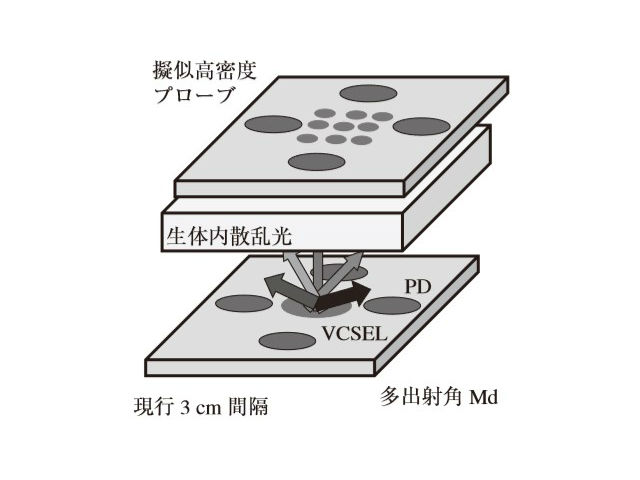

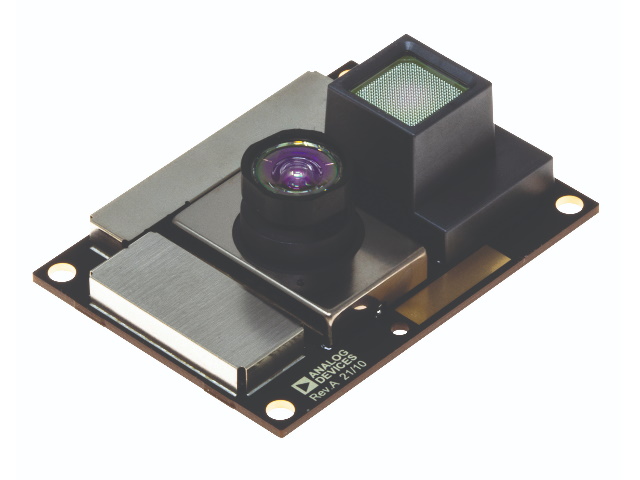

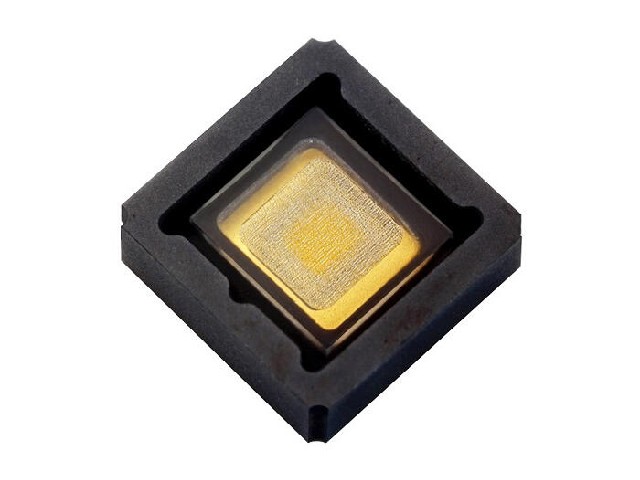

リコーはfNIRSの解像度を高めるため,光源にVCSELを用いた開発を行なっている。生体内に光を入射すると入射角によって光伝播に異方性があることを利用し,VCSELのレーザー光を微小レンズとプリズムで方向の異なる複数のビームに分け,疑似高密度モジュールとするものだ。

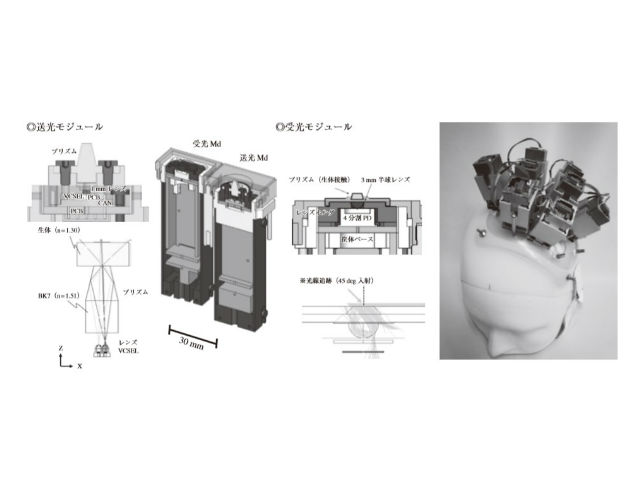

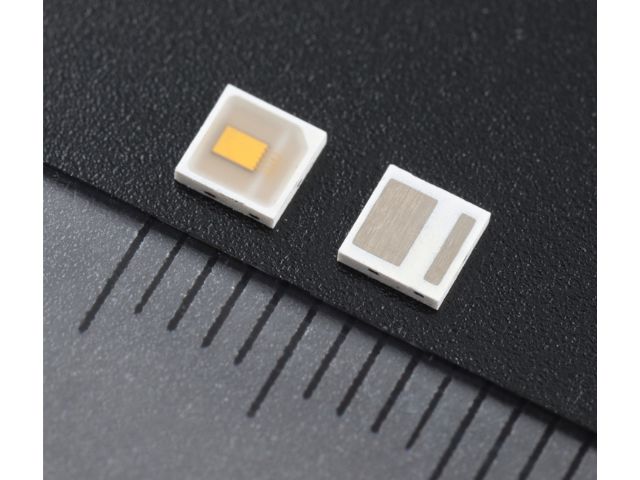

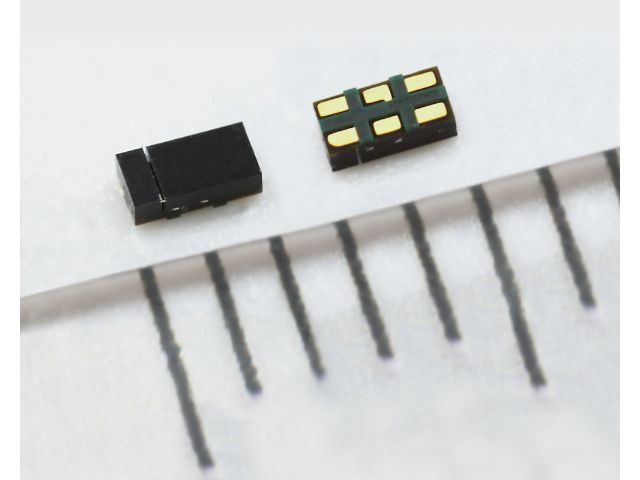

fNIRSでは血液中の「オキシヘモグロビン」と「デオキシヘモグロビン」の増減を調べるが,両者は吸収波長が異なる。そこで同社はこの2つの観察に適した780nmと890nmのVCSEL(出力1mW)を並べ,それぞれの波長が合わさった角度の異なる4本のビームとして1点から出射するよう,光学設計を行なうとともに,高精度実装技術を開発した。

この技術により評価用の出射用モジュールと,半球レンズと4分割PDを組わせた受光用モジュールを作製し,ファントム(疑似生体)を用いて実験を行なった。得られたデータに国際電気通信基礎技術研究所(ATR)が開発したベイズ推定による逆問題推定アルゴリズムを適用し,模擬頭蓋骨下における光吸収の異なる部位を検出した。

その結果,頭蓋骨下の脳表の位置に相当する深さ12~15mmにおいて誤差4.4mmという精度での検出に成功し,3次元的に血流の変化する位置を高い精度で決定できることがわかった。

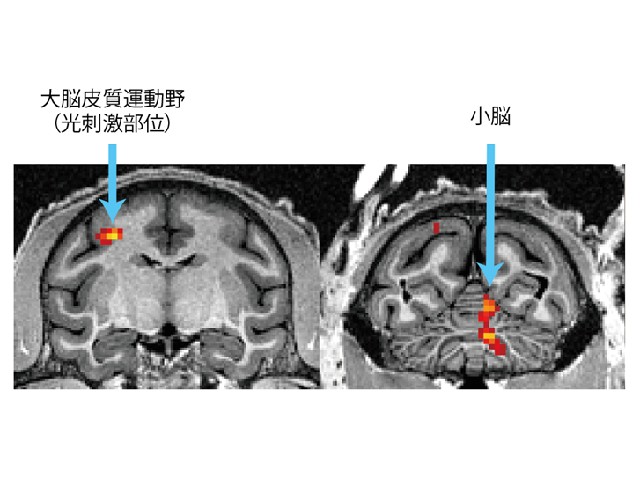

さらに,このプローブ8つ(送光×4,受光×4)を実際に人間の頭部に装着し,右手掌握運動における脳血流の変化についてfMRIとの比較を行なったところ,従来(他社)方式のfNIRSと比較してfMRIと高い精度で結果が一致した。具体的にはfMRIの検出した脳活動領域の重心位置とのずれが6mmに収まる精度で計測することができた。

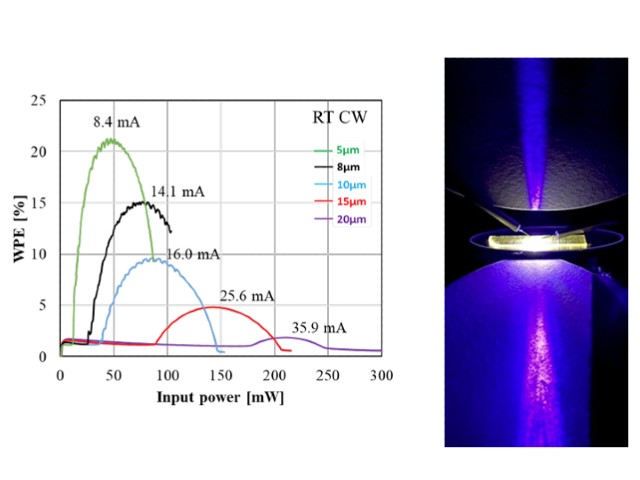

VCSELがfNIRSの光源として優位な点に,その高い実装性がある。VCSELは複数の光源をサブミクロン精度で配列できるため,微小レンズやプリズムをさらに高精度に実装できれば,さらに多数のビームを1点から多方向に出射させることが可能となる。これに対し,一般的な端面発光LDでこのような高精度な光学系を構成するのは難しく,またLEDでは波長がブロードなためヘモグロビンの吸収スペクトルが分解できず,光の発散角も大きいので光学系が大きくならざるを得ない。

fNIRSは,精神疾患や認知症の診断といった医療応用だけでなく,例えば患者が脳の働き方を見ながらリハビリを行なうことでより大きな効果が期待できるなど,脳科学の見地からも大きく注目されている。同社では今回の成果をもとに,fNIRSの製品化を積極的に進めていきたい考えだ。

同社は今後の課題として,この実装技術を更に高める必要があるとする。シミュレーション上では波長の異なる2つのVCSELのビームの光軸が一致するように設計できても,実際にプローブを製作すると,レンズの個体差など微妙な要因によって僅かに光軸が揃わないことが分かったためだ。現在,この光軸のずれを各プロ―ブの個体差として全て把握し,アルゴリズムに織り込むことで誤差を30%程度改善しているが,今後は実装精度を上げることで光軸のずれを解消していきたいとしている。

また,同社は脳の電気的活動から生じた磁場によって脳の活動を測定するMEG(Magnetoencephalography,脳磁計)事業について2016年に横河電機から譲渡を受けており,fMRIも製品化することで両者によるシナジーを狙いたい考えだ。

VCSELは日本発の技術でありながら,その実用化では海外の後塵を拝しているのが現状だ。同社のように新たなアプリケーションを創出することで,わが国におけるVCSELの産業応用が進展することが期待される。今後の成果に大いに注目したい。◇

(月刊OPTRONICS 2019年6月号掲載)