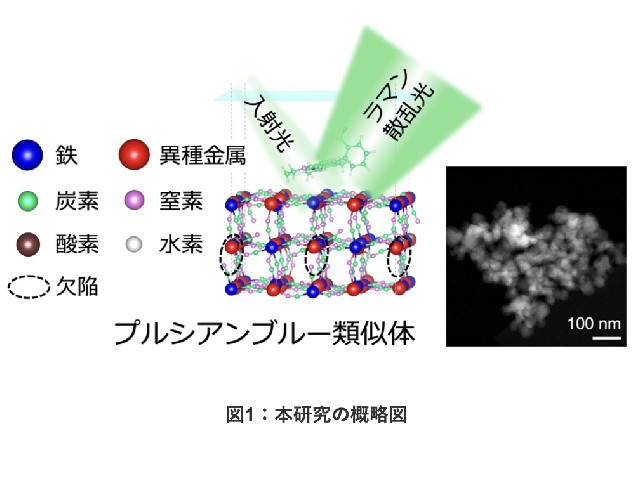

東京大学,慶應義塾大学,米コロンビア大学,中国清華大学,米ハワイ大学は,細胞内生体分子を誘導ラマン散乱(SRS)により検出するSRS顕微法と,蛍光分子の発光を検出する蛍光顕微法を統合し,複雑で多様な細胞を詳細に解析する技術を開発した(ニュースリリース)。

東京大学,慶應義塾大学,米コロンビア大学,中国清華大学,米ハワイ大学は,細胞内生体分子を誘導ラマン散乱(SRS)により検出するSRS顕微法と,蛍光分子の発光を検出する蛍光顕微法を統合し,複雑で多様な細胞を詳細に解析する技術を開発した(ニュースリリース)。

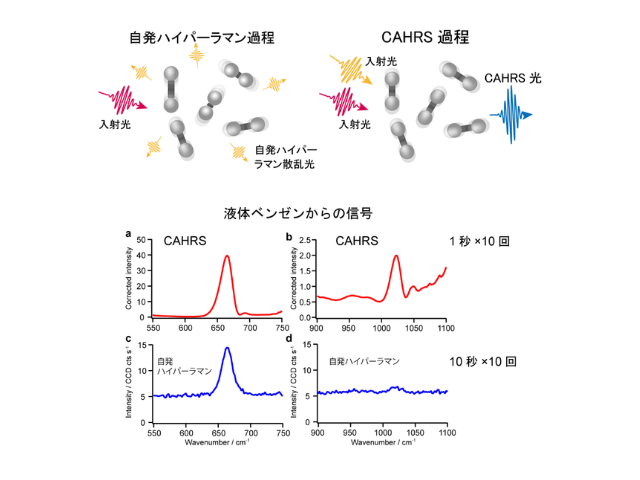

ラマンイメージング法の中でも,SRSイメージングは,蛍光の漏れ込みの影響がほとんどないという特長を有することから,ラマン・蛍光の同時イメージングに有利とされる。

しかし,従来のSRS・蛍光イメージングでは,SRSと蛍光の切り替え時間,複数の分子振動周波数の信号を取得するためのレーザー波長の切り替え時間,複数の波長の蛍光を検出するための光フィルターの切り替え時間が必要なため,1枚の画像を得るために10分以上を要し,細胞内の相互作用の時系列での解析や,多数の細胞の計測は困難だった。

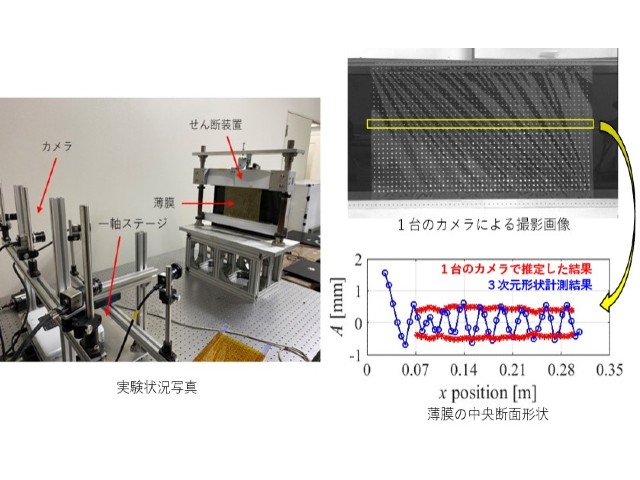

研究グループが開発したSRS・蛍光統合イメージングシステムでは,分子振動周波数・蛍光励起波長・蛍光検出波長を高速に切り替えることができ,1秒間に30フレームのラマン画像・蛍光画像を取得しつつ,フレームごとに分子振動周波数・蛍光励起波長・蛍光検出波長を設定することができる。

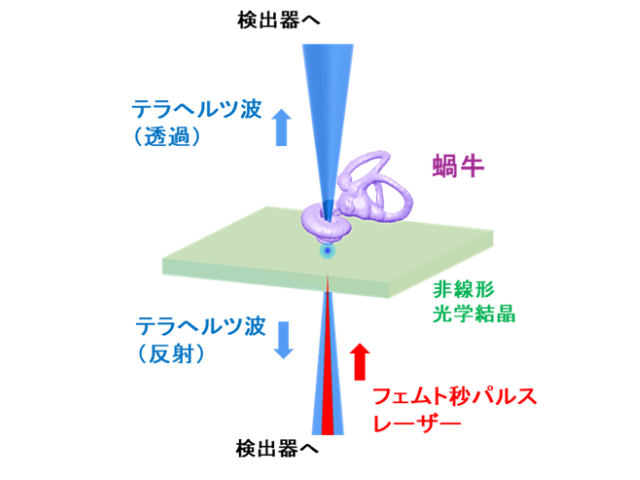

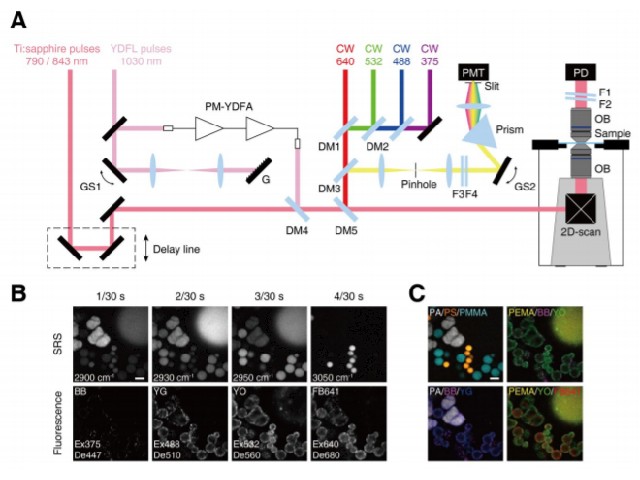

具体的には,SRSイメージングのための2色の近赤外ピコ秒パルス(ポンプ光,ストークス光)と,蛍光イメージングのための4色の励起光を合波して顕微鏡に導入する。試料透過光のうちポンプ光をロックイン検出することでSRS信号を得る。

同時に,試料から発せられた蛍光を共焦点ピンホールおよび波長フィルターを介して光検出器で検出する。ストークス光の波長および蛍光フィルターの透過波長はガルバノスキャナの角度を変えることで高速に制御する。また,蛍光励起光をON/OFFすることで励起波長を制御する。

このような機構を用いて,SRSと蛍光の切り替えや,レーザー波長切り替えの時間を低減し,SRS・蛍光イメージングの高速化を実現。これにより,SRS4色・蛍光4色の計8色のイメージングを0.14秒で行なうことが可能になった。

さらに,ラマン標識と蛍光標識された生細胞内の8多重イメージングを30秒以内で行なうことも可能になった。これは,従来のSRS・蛍光顕微鏡と比較して20倍以上高速となる。

また,この手法を用いて,生きた細胞内の小器官が複雑に動き回って相互作用する様子や,多数の細胞内における小器官の空間分布を詳細に調べることに成功した。

研究グループは,この技術により生命の仕組みの解明への貢献や,薬剤開発への応用展開が期待されるとしている。