2004年東京工業大学大学院情報理工学研究科博士後期課程単位取得退学博士(理学)

(独)科学技術振興機構ERATO五十嵐プロジェクト研究員,

明治大学理工学部特任准教授などを経て,2018年より現職

ユーザーインタフェースや知覚心理学,エンタテインメント応用に興味を持つ。

ACM・情報処理学会・ヒューマンインタフェース学会・VR学会各会員

2002年FIT船井ベストペーパー賞,

2010年日本VR学会論文賞,

2019年羽倉賞奨励賞などを受賞

光技術は開発者の想像を超え,思わぬ分野へと広がりを見せる。特にテクノロジーを用いてこれまでにない表現を探るメディアアートは光技術と親和性が高く,様々な試みの場となっている。

そこでは光学素子から装置まで,アーティスト達によってあらゆる可能性が探られ,試されている。今では一般的なプロジェクションマッピングも,当初は考えもされなかった使い方だろう。

今回インタビューをお願いした明治大学教授の福地健太郎氏は「インタラクティブメディアにおける没入感の醸成と表現への応用」を研究テーマとし,メディアアートとも関りが深い。

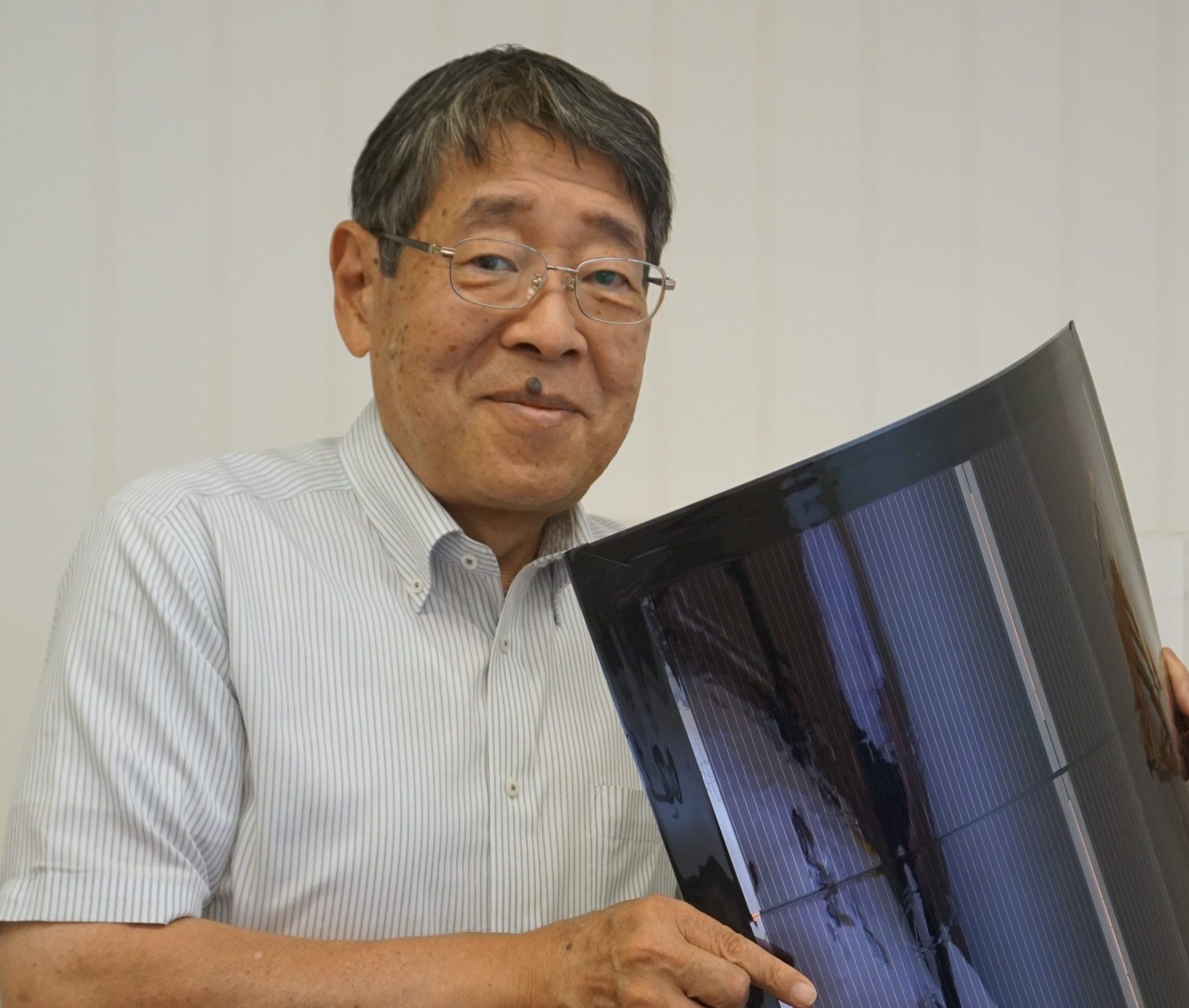

今回紹介して頂いた研究は,遠赤外線カメラとプロジェクター,3D映像を使ったものだ。ここでは光学技術によって日本の伝統芸能を,時空を超えた場で新たな表現として再構築することに成功している。

ARやVRをはじめ,新たなメディアが次々と産声を上げる中,光学技術にはますますその可能性が期待されている。きっとそこに開発のヒントが隠されているはずだ。

─先生のご研究を紹介してください

人がコンピューターを操るためのインターフェースについて主に研究しています。学生の頃は,画面上に映っているものを直接指先で触ってコントロールする,今でいうマルチタッチインターフェースを作っていました。一方で,やはり学生の頃から舞台映像の制作にも携わっていたので,舞台やコンサートのような,人がいて,観客がいて,そこにバックグラウンドのスクリーン上に映した映像や舞台装置があって,という三者間のインタラクションについての研究もしています。研究内容は光学とは直接関係ありませんが,舞台映像の研究ではプロジェクターやカメラを多用しています。

一般的なインターフェースの研究は,人がいかにコンピューターを使うか,ということを対象にしますが,いま一番面白いと思っているのが,そこに観客を加えた三者間のインタラクションです。これは舞台に限らず,プレゼンテーションや学校の授業なんかも対象に入ってきます。例えばプレゼンテーションの場合,それを観ている観客の反応をプレゼンテーションする側はどうやって観察していて,それによってどんな影響を受けてどう対応が変わっていくのかを,人間の認知の仕組みに基づいて分析できないか,ということに取り組んでいます。

その一つの方法として,抽象化した観客モデルというのをまず作ります。次にその仮想観客を配置したVR空間を用意して被験者に入ってもらい,プレゼンテーションしてもらいます。このとき観客の反応をこちらでこっそりいじる,例えばプレゼンターの方をじっと見たり,あるいはよそ見ばかりさせたりして,プレゼンターが受ける心理的影響を調べています。

一方で舞台映像の方の研究も続けています。今は「3D能」という,能と立体映像とを融合させた作品の舞台映像を制作しており,国内外で上演しています。研究としてはやはり,演者・映像・観客という三者間のインタラクションを構築するという試みです。今年(2019年)の5月7日にはベネチアのゴルドーニ劇場※という,18世紀に建てられた劇場で上演しました。

※ By Sailko-Own work, CCBY3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39821894