京都大学は,新たに開発した低温合成法を用いて,可視光から近赤外光まで光吸収が連続的に変化するビスマス系カルコハライドを合成し,これらが太陽電池材料として有望な性質を示すことを実証した(ニュースリリース)。

京都大学は,新たに開発した低温合成法を用いて,可視光から近赤外光まで光吸収が連続的に変化するビスマス系カルコハライドを合成し,これらが太陽電池材料として有望な性質を示すことを実証した(ニュースリリース)。

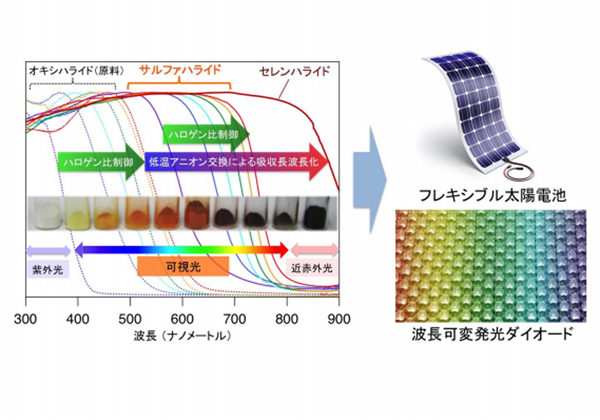

ビスマスなどの金属と硫黄(またはセレン)およびハロゲンからなる金属カルコハライドは,光吸収特性を連続的に制御することが可能であり,かつ希少な元素を含まないことから,次世代の太陽電池や発光ダイオード用材料として期待されている。しかし合成が困難なため,これまで応用展開が大きく妨げられていた。

研究では,室温で合成可能な金属オ キシハライドを原料として用い,その中に含ま れる酸素アニオン(O2–)を硫黄アニオン(S2–) またはセレンアニオン(Se2–)へと、低温でアニ オン交換という,これまでに無い全く新規な金属カルコハライドの合成法を開発した。

原料となるビスマスオキシハライド (BiOBr1-xIx)は水溶液中において室温で合成できるため,合成時の原料比を変えることにより化合物内の臭化物イオン(Br–)とヨウ化物イオン(I–)の比率を任意に制御できる。

ヨウ化物イオンの比率(x)が増加するとともに,吸収波長が長波長化するが,これらのオキシハライドでは,吸収できる光は最大で600nmまでに限定されているため,高性能太陽電池への応用は困難だった。

研究グループでは,これらのビスマスオキシハライドを希薄(5%程度)な硫化水素(H2S)の雰囲気下において、150℃程度の低温で30分程度加熱するだけで,対応するビスマスサルファハライド(BiSBr1-xIx)に変化することを世界で初めて見出した。

この反応で得られたサルファハライドにおいてもハロゲン種の比率に応じて吸収波長が連続的に変化し,かつ原料のオキシハライドに比べて吸収が大きく長波長化し,最大で800nmまで達することが明らかとなった。さらに,セレン化水素を用いると、対応するセレンハライドが得られ,その吸収はさらに長波長化し,約1000nmの近赤外領域にまで達する。

この手法によって合成されたビスマスカルコハライドは,導電性基板上に塗布するだけでも,比較的高い効率で光を電気へと変換できることを確認しており,高性能かつ安価な太陽電池の実現に繋がること が期待できる。

可視光から近赤外光まで光吸収が連続的に変化するビスマス系カルコハライドを低温で合成できる全く新規な手法を開発し,これらが太陽電池材料として有望な性質を示すことを実証した。

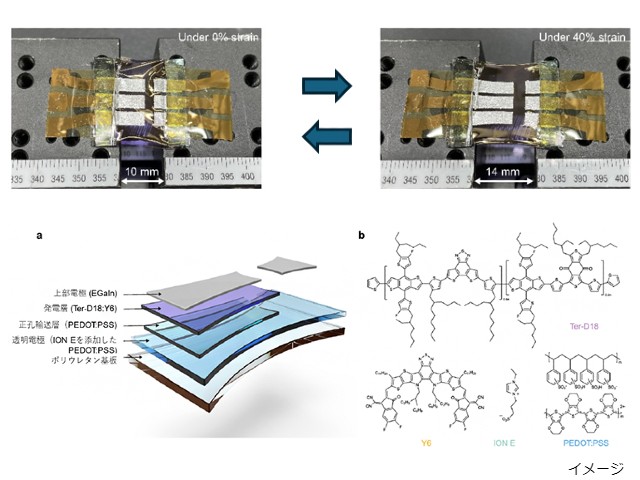

また,この研究で開発した新規低温合成法は,ビスマス系のみならずさまざまな金属カルコハライドの合成に適用できる可能性を有しており,さらに150℃程度の低温で反応が進行することや光吸収の連続制御が可能なことから,プラスチック基板などと組み合わせたフレキシブル太陽電池や,吸収が連続的に変化する発光ダイオードの開発などに繋がることが期待されるとしている。

関連記事「東北大,ビスマス層状酸化物の新超伝導体を発見」「東工大ら,ビスマス薄膜が半導体になると実証」「NIMS,低温・溶液でペロブスカイト太陽電池を作製」