大阪大学の研究グループは,赤外光で発電する透明な太陽電池を開発した(ニュースリリース)。これは,熱線のエネルギー資源化につながる。

地表に到達する太陽光のおよそ半分は赤外域の太陽光(赤外光)。しかしながら,赤外光を捕集し,人類に有用な電気・化学エネルギーに変換することは非常に困難であり,人類はもとより,長い太陽光利用の歴史をもつ植物でさえ成し遂げていなかった。

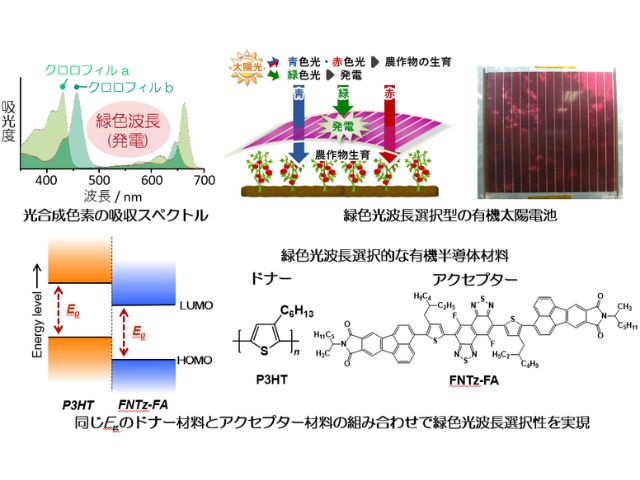

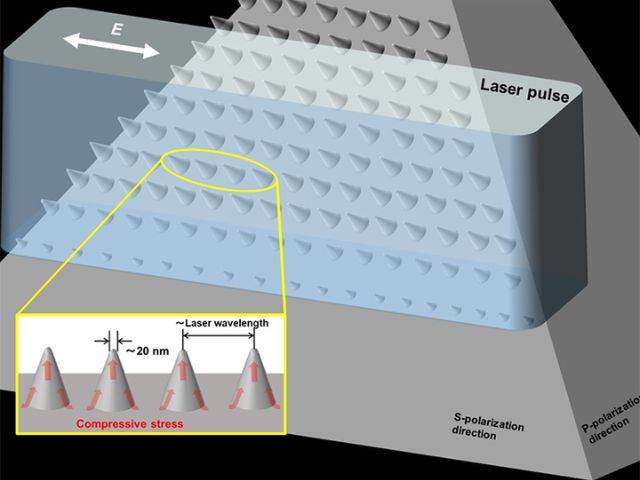

そこで研究グループは,赤外域の光を選択的に捕集し,エネルギーに変換する技術(局在表面プラズモン共鳴(LSPR)を示すヘビードープ半導体ナノ粒子による赤外光―エネルギー変換)の開発を進め,世界最高の効率で赤外光の化学エネルギー変換に成功した。

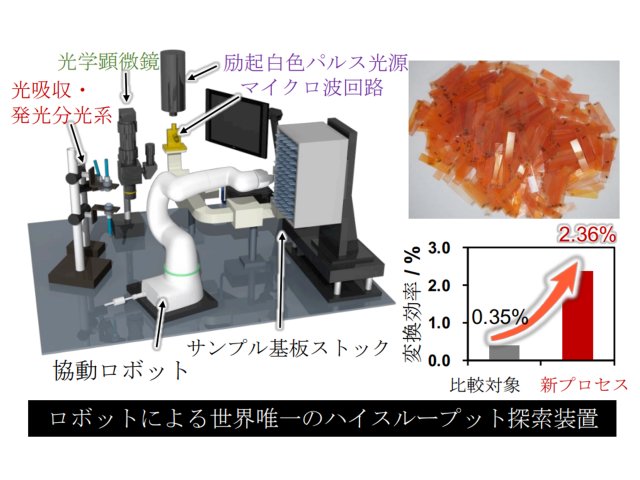

具体的には,半導体系LSPR材料と半導体のp-n接合により,逆反応を0.0001%に抑え効率化した。赤外光変換のAQY(量子収率)について,2014年に貴金属系LSPR材料を利用した900nmで0.7%が最高効率といわれていたが,今回,半導体系LSPR材料と半導体を組み合わせ,水素生成をしたところ,4%の効率を実現し世界最高効率を達成した。さらに最近では5.5%の効率を実現しているという。

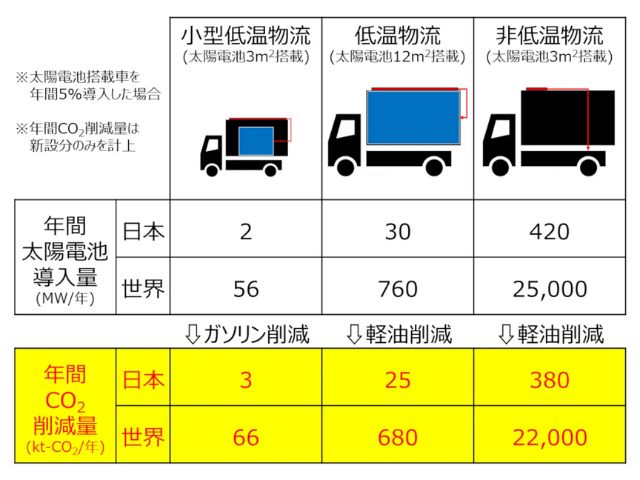

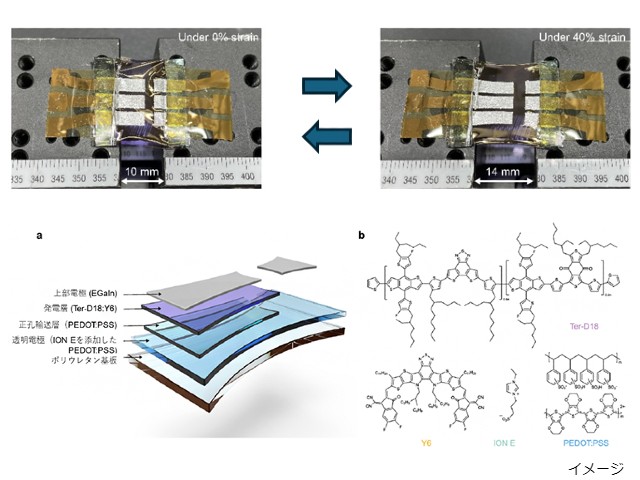

この光触媒を利用して,赤外光が目に見えない事を利用した透明な太陽電池の開発にも成功している。住宅やビルの窓ガラスなど,既存の太陽電池が設置できなかった場所に設置することができ,社会実装が実現すれば街全体が発電所となり,今までにないエネルギー生産の技術となる。

さらに,災害時においても,これらの電池が組み込まれた建物は自立した電力供給源として機能し,緊急時や震災時にエネルギー供給できるレジリエントの向上が期待される。

ただし,現時点での発電効率は1%程度。透明度を維持した状態で発電するには多くても6~7%程度になると予測している。実用化に向けては変換効率を上げていくこと,また,大面積化が大きな課題となっている。現在ナノ材料の量産を進めており,2025年までには手のひらサイズの小型の太陽電池を開発。その後,モジュール化して,2030年に窓ガラス用の太陽電池ができるというような計画を立てている。

この研究が赤外光のエネルギー資源化へのブレイクスルーとなり,クリーンで持続可能な太陽エネルギーを余すことなく使用する新たな未来を切り開くことが期待されるとしている。