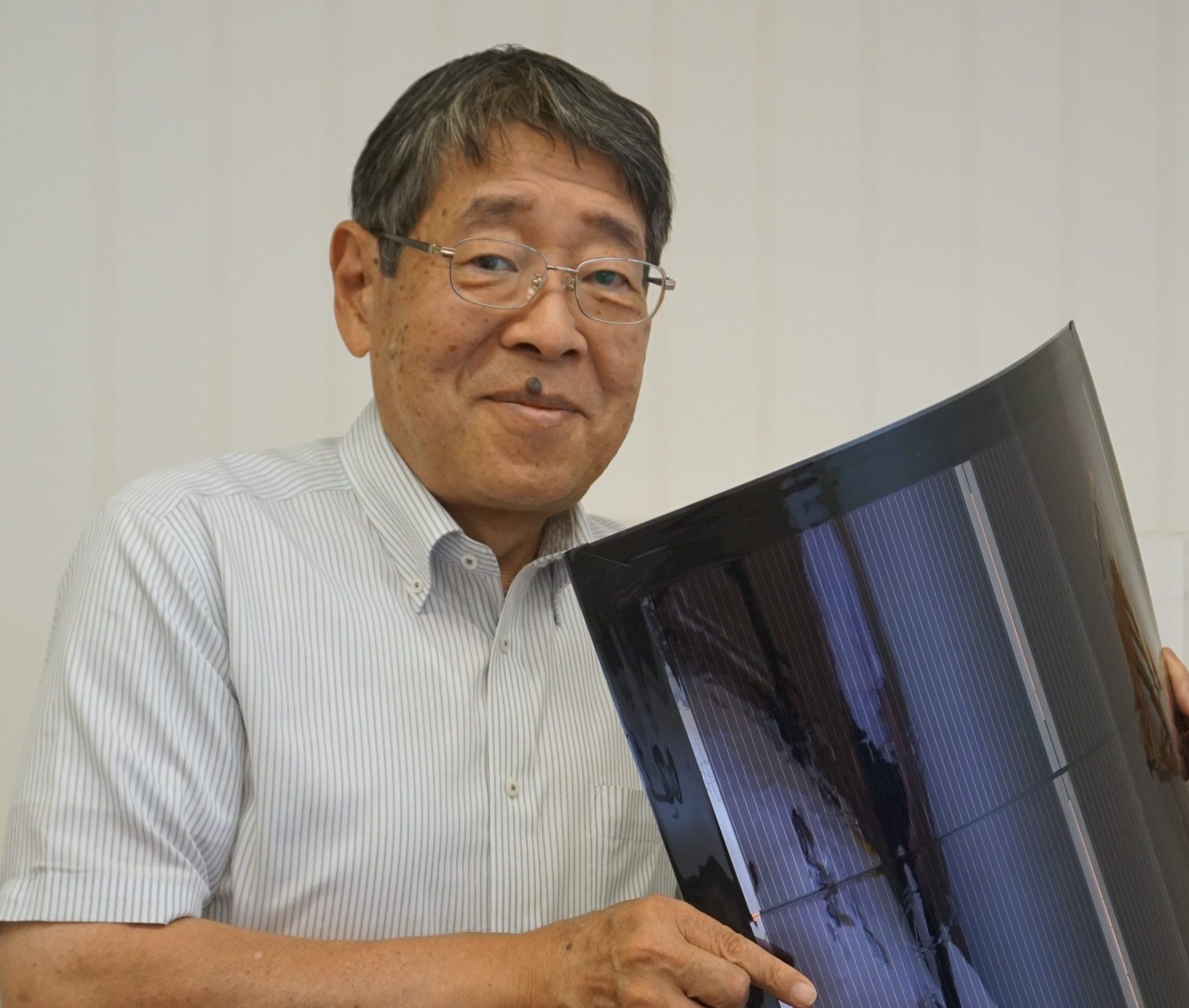

◆河田 聡(カワタ サトシ)

Optica会長(ナノフォトン㈱代表取締役/大阪大学名誉教授)

1974年大阪大学応用物理学科卒,

1979年同大学院博士課程修了,工学博士。

同年Univ Calif Irvine, Postdoc,

その後,阪大助手・助教授を経て,1993年阪大教授,

2013年同特別教授,2002年に理研主任研究員,2010年同チームリーダー。

阪大名誉教授,理研名誉研究員,ナノフォトン㈱代表取締役会長兼社長,

Optica(旧OSA)2022会長。

2021 年9月,OSA(The Optical Society)が学会の名称をOpticaに変更し,再スタートを切った。同学会は1916年に光学や光の科学における学問の生成,普及,応用を促進することを目的として米国で設立された。

当時は,レンズ設計や写真撮影などの技術に取り組んでいた米国の小規模の会員や企業を支援することに主眼が置かれていたが,現在,世界の国々の93%,43万2千人以上の会員を擁する,一大コミュニティとなっている。

光学・フォトニクス産業は飛躍的に成長し,今ではメタマテリアル,超高速レーザー科学,量子技術,5Gネ ットワークなど,広範にわたり発展している。今回の改名は,学会の未来を包含するものへと進化に対応したものだ。そこで今回,欧米以外から初めてOpticaの会長に選出されたナノフォトン代表取締役/大阪大学名誉教授の河田聡氏に,改名の経緯と学会が目指すべき姿などについて話を聞いた。

─学会の名称がOSAから『Optica』に変更されました。その経緯をお聞かせいただけますか?

実は,30年前から名称変更の議論は続けられていました。名称変更の理由は二つあります。一つは時代に合わせていく必要があったこと。もう一つは,アメリカの学会ではなくなってきたことにあります。現在の会員の58 %はアメリカ以外に住んでいる方です。ジャーナルに投稿される著者も87%がアメリカの組織に所属していない方です。要するにアメリカの学会ではなく世界の学会になりつつあるんです。

名称を変更するにあたっては,色々な思いや考えもあ って長い年月がかかりましたが,1,000件くらいの候補の中から選ばれたのが,Optica です。OSAからA (America)を抜くというのは決まっていましたが,もう一つ何を外したかという,S(Society)です。ソサエテ ィとはアカデミアすなわち学者や学生の集まりのイメージです。産業界の人たちはソサエティという言葉は使わない。そもそもOSAは産業界や一般社会に広く貢献する集まりであり,今回はソサエティも抜いたわけです。

では,何でOpticaなの?と思われるかもしれません。 Opticaはスペイン語でオプティクスの意味です。英語圏に限らずグローバルな観点からOpticaとしました。我々はこの新しいブランドを社会に浸透させていくために,いま,組織全体で共通認識を持って名称変更の理由を説明しています。

OSAは,単語の頭文字を並べた略称(acronym)ですが,略号は組織名としてはもう古いらしいのです。今ではGoogle やApple,Amazon,Zoom,Teslaなど,わかりやすい単語がトレンドです。日本では今もまだJALやNEC,AGCなどの略称がトレンドですが,「Opticaの名称をどう思う?」と尋ねてみたところ,若い人たちからは「お洒落で良い」と返ってきました。

OSAは2016年に創立100年を迎え,その際にOSA100というロゴが作られ,次のステージに向かうタイミングで名称変更の議論が具体的に進みました。本来であれば2年前に変わることになっていましたが,新型コロナウイルスの影響で延期され,昨年9月にOpticaになることが発表されました。

─名称変更の理由の一つにグローバリゼーションがあったのですね

OPN(Optics&Photonics News)という会員向けマガジンがあり,私は毎月会長メッセージとして巻頭言を寄稿しています。その2月号ではグローバリゼーションとダイバーシティについて書きました。今年選出されたOpticaのフェローのうち,54%はアメリカ国外の方です。これは前述したメンバーシップの比率と良く合っています。

また,Opticaのジャーナルをダウンロードしている国を見ますと,アメリカが16%で,その他の国が84%となっています。ジャーナルに投稿される著者もアメリカの所属でない方が圧倒的に多いんです。その意味で, Opticaはグローバル化が進みつつあると言えます。