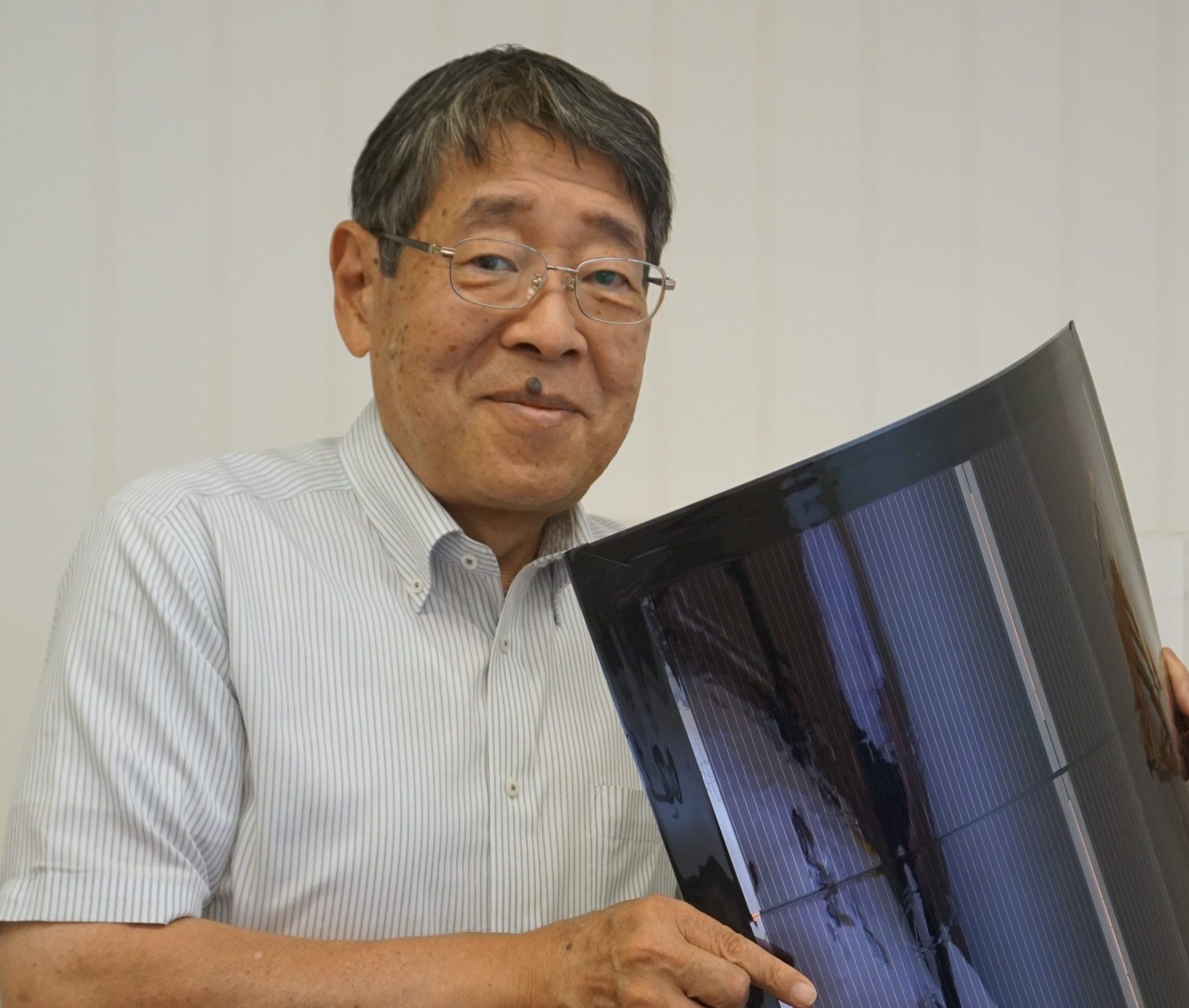

◆松尾 俊彦(マツオ トシヒコ)

岡山大学 大学院 ヘルスシステム統合科学研究科 教授

岡山大学医学部医学科卒,岡山大学大学院医学研究科(外科系眼科学専攻)修了。

専門はぶどう膜炎,眼腫瘍,小児眼科,網膜硝子体手術で,眼科専門医として現在,岡山大学病院勤務。

両眼視にかかわる斜視感受性遺伝子を明らかにする目的でゲノム解析を行なっている。

ドライアイに対する臨床試験を岡山大学病院で実施したトレハロース点眼薬は欧州で一般薬として市販されている。

◆◆内田 哲也(ウチダ テツヤ)

岡山大学 大学院 自然科学研究科 准教授岡山大学工学部卒,岡山大学大学院工学研究科修了。

博士(工学)。

企業勤務,米ジョージア工科大学客員研究員などを経て現職。

専門は高分子化学。高分子の結晶化に関する基礎研究を基本として,その知見を活かした高性能高分子材料の開発も行なっている。

ポリエチレンを用いた人工網膜や,高性能ナノファイバーなど医療機器から工業用材料まで幅広く検討している。

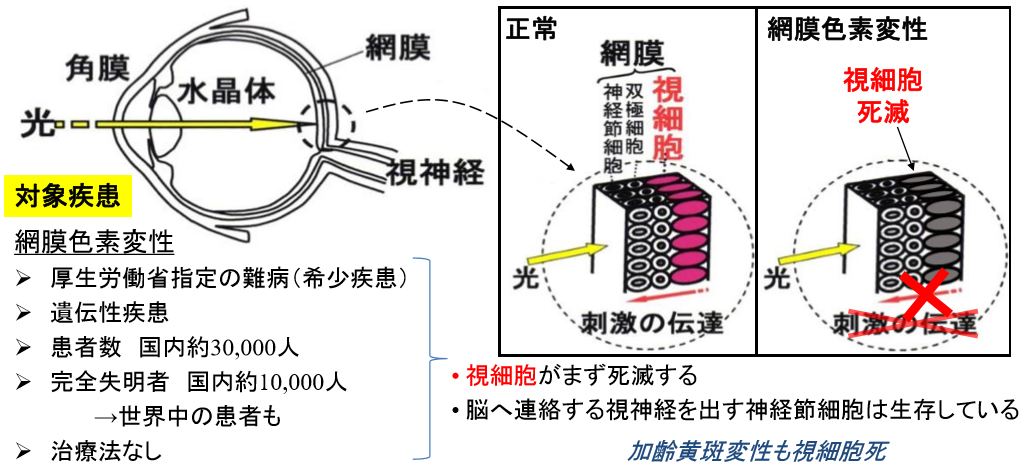

網膜色素変性症は,失明の主たる原因でありながら有効な治療法がない。この難病に対し,日本から二つの試みが始まろうとしている。一つは理研が進めるiPS細胞を用いた再生医療,そしてもう一つが岡山大学の人工網膜だ。

これまで開発されてきたものとは全く異なるというこの人工網膜について,今回,同大教授の松尾俊彦氏と内田哲也氏に話を伺った。この技術は闇の世界から多くの人を開放するのか。その成果が大いに期待される。

─人工網膜について教えてください

(松尾)人の目に入った光は眼球の奥にある網膜の視細胞で細胞膜の電位差に変換され,そこから神経細胞をリレーして脳へ伝わっていきます。その視細胞が死んでしまう疾患のうち,我々は治療法の無い「網膜色素変性」という病気について,人工網膜による治験を計画しています。

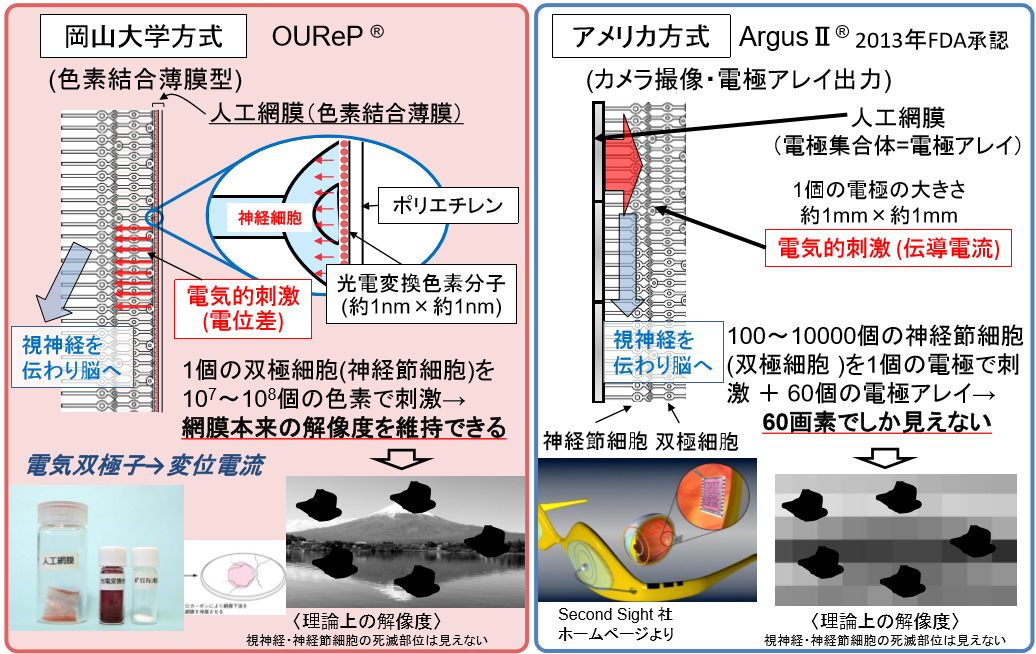

人工網膜とは視細胞の代わりをする人工物です。概念的には光を吸収して電流を出すか,電位を出すかのどちらかです。通常の体の中に埋め込む,例えばペースメーカーや脳を刺激してパーキンソン病やてんかん発作を抑えるような装置は全て電流を出しています。電流を流すので当然,電極やバッテリーなどの外部起電力も必要です。

この電極をたくさん並べれば,白黒階調に対応した電流の強さで画像を構築できるというのが今までの方法です。アメリカで2013年に承認された人工網膜は,直径1mmの電極60個を網膜に当てるもので解像度がすごく悪い。しかも電流は広がりますから解像度はさらに悪くなります。60の電極がショートせずそれぞれ電流をきっちり出すのも難しく,故障もします。

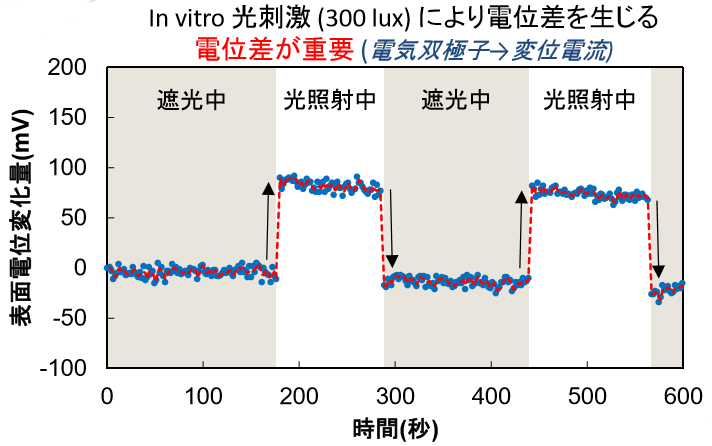

こうした問題を解決しようと思い,光電変換色素という感光色素を人工網膜に使えないかと研究を始めたのが2000年頃です。原理としては,何か薄い面に光電変換色素を離れないように化学結合して網膜に接触させます。モノが見えるというのは光の濃淡なので,明るかったら強い電位,暗い場合は弱い電位が出ることで画像が再構築されるという方式です。

まず,内田先生の研究室でポリエチレンの表面に光電変換色素を化学結合させた試作品を調べました。光を点けたり消したりしたところ,表面に100mVぐらいの大きさの電位変化が起こり,記録することができました。「こんなもので見えるの?」とよく言われますが,実物はただの色がついたフィルムです。使用している「NK5962」という(株)林原が製造した光電変換色素分子は赤っぽいので,白い半透明のポリエチレンも少し赤くなっています。ちなみにこの色素は光増感太陽電池向けのもので,スクリーニングの結果一番効果がありそうだったので採用しました。

人工網膜「OUReP®(オーレップ)」の仕組みはこれだけです。光が当たり,光電変換色素分子がその光を吸収して電位差を出力します。表面にびっしりある光電変換色素分子の一つ一つは神経細胞に接していて,個々の分子の中で起こる電位の変化はすごく小さくても総量が大きいので,それぞれの神経細胞を十分に刺激するだけの電位差が得られます。

先ほどアメリカ方式は解像度が粗いと説明しましたが,患者さんは白黒でモノの動きが見えました。脳には昔見た記憶が残っていますから,患者さんによってはその記憶と照合することによって,例えば人の顔が見えることもあり得るのです。こうしてアメリカの「ArgusⅡ®」という人工網膜は実際に機能することが証明され,今まで何十人と埋め込まれましたが,一つ1500万円以上もする代物です。私たちは日本の医療の国民皆保険の中で安く提供できないかということも考えて,この研究を進めています。