専門分野:光測定器校正の国家標準開発・供給

2000年 東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻(修士課程)修了

2003年 東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻(博士課程)修了

2003年~2005年 東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻 助手

2005年 産業技術総合研究所入所2018年~ 現職

ここ最近「黒い物質」に関する話題を耳にすることが多い。極限まで反射光を減らした物質を纏わせた物体は人間の目では凹凸が見えなくなり,あたかも空間に穴が開いたかのような錯覚にとらわれる。

こうした物質は例えばカメラの迷光防止のほか,様々な光学測定器の精度向上にも役立つ。またARやVRに用いられるHMDではコンテンツへの没入感を高める役割が期待されている。

「黒い物質」の開発と製品化が世界で競うように行なわれている現在,日本でも新たな成果が生まれている。産業技術総合研究所は2019年4月,微細な表面構造であらゆる光を吸収する,究極の暗黒シートを開発したと発表した。

このシートは紫外線~可視光~赤外線の全域で99.5%以上の光を吸収し,特に熱赤外線に対しては99.9%以上という世界最高レベルの光吸収率を達成したという。今回はその開発経緯や特長について,産業技術総合研究所の雨宮邦招氏に話を伺い,究極の暗黒シートの誕生とその秘密に迫った。

─部署とお仕事について教えてください

ここは計量標準総合センターという,日本の様々な単位の基準をつかさどる部署になります。長さ,時間,質量といった基本的な量の単位や,それらを組み合わせて実現できる,電力,トルクといった組立量など,多岐にわたるわが国の国家標準を担当しています。

2019年5月,それまで国際キログラム原器で決めていた1kgの定義が変わったことが話題になりました。これにより,例えばシリコンの球に入っている原子を数えるなどすることで,誰でも1kgを決めることができるようになりました。産総研の何十年にもわたる研究成果が定義改定に大きく貢献したものです。これと時を同じくして,他の単位(電流,温度,物質量)も定義が変わりました。

国際単位系(SI)の7つの基本単位は,いわゆるMKSA単位系(長さの単位:メートル(m),質量の単位:キログラム(kg),時間の単位:秒(s),電流の単位:アンペア(A))に,温度の単位ケルビン(K),物質量の単位モル(mol),そして光度の単位であるカンデラ(cd)を加えたものです。意外かもしれませんが,歴史的な経緯から,光度だけは人間の目の感度を考慮した,感覚量として定義されています。私はこの光度ともつながりの深い,光計測の標準に関するグループに所属しています。

─計量標準の一環として暗黒シートを開発したということですか?

そうですね。計量標準から派生した成果とも言えます。光の強さの測定量には,光度のほかにも,電球の明るさにあたる光束(単位:ルーメン(lm)),光源によってどれくらい明るく照らされるかを表す照度(単位:ルクス(lx))などがありますが,これらは光のパワースペクトルに,人間の目の波長感度特性の曲線(分光視感効率)を乗じて求めます。

分光視感効率は協定値が与えられているので,我々は光のパワーの方をきちんと分光的に測る必要があります。すなわち,光の計量標準の一番の基本は光の出力(光パワー,単位:ワット(W))です。

一般に光を計測するにはフォトダイオードのような半導体検出器を使えば高速に測れるのですが,それで光パワーを正確に測るのは極めて困難です。光の波長によってフォトダイオードの応答度が異なるからです。そのため,「フォトダイオードの光電流の出力がこういう数字だったら,こういう光パワーですよ」と対応付けるための作業,校正が必要です。この校正の基準となるものが光パワー国家標準器です。

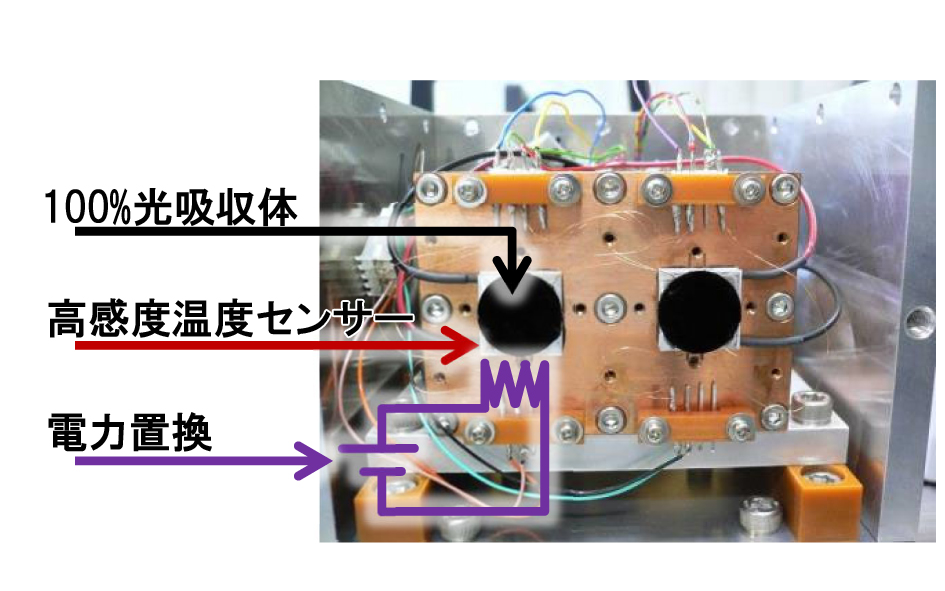

その国家標準器は熱型の放射計です。100%近く光を吸収する吸収体に光を吸収させて,その温度上昇を通じて光のパワーを計測します。ただ,温度上昇から光パワーが簡単に計測できるかというとそうではありません。光吸収体には別途,電気的なヒーター抵抗体が貼り付けてあります。抵抗体なら抵抗値も測定できるし,その両端にかける電圧も正確に測ることができるので,同じ温度上昇が生じる光のパワーと抵抗体のジュール発熱パワーは同じはず,そういう測り方をしています。

温度上昇を通じて測るので,周囲の温度の影響を受けやすく使いづらいのですが,これが光のパワーの絶対量を計測する一番正確な方法で,非常に高精度です。ただ,光の吸収率が100%から落ちるにしたがって測定精度も落ちてしまうので,いかに吸収体で100%に近い吸収率を達成するかが重要です。これが今回,暗黒シートのような黒い材質を開発するに至った経緯になります。

現在の光パワー国家標準器に付いている吸収体は,今回開発した暗黒シートではありません。とあるメッキを処理すると非常に黒くなるということを利用したもので,吸収率は可視から近赤外の範囲で99.9%近くは達成できています。これがもう入手できなくなったことから,産総研でも独自に黒い材質の開発を進めてきました。