産業技術総合研究所(産総研)と名古屋大学は,半導体素子の劣化につながる微細加工ダメージの定量評価に成功した(ニュースリリース)。

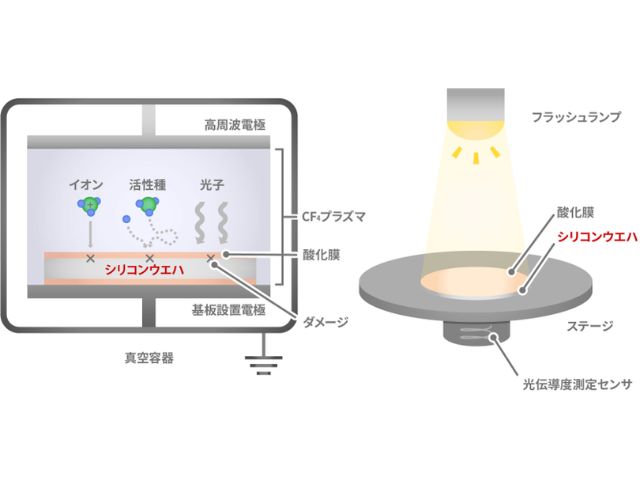

シリコントランジスタの微細構造形成ではプラズマ加工プロセスが用いられており,その際に発生するトランジスタ内部へのプラズマダメージが信頼性を低下させるという問題があった。

今回,このダメージ量の定量評価を行なうため,最もシンプルな構造モデルであるシリコンウエハー上に形成されたシリコン酸化膜のプラズマ加工を対象にした。

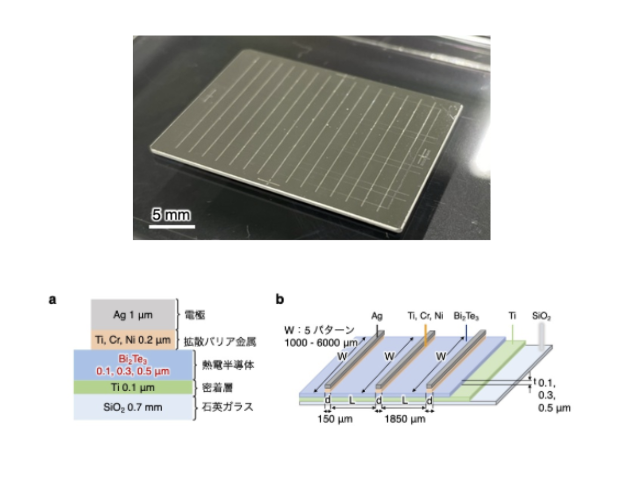

シリコン表面近傍のダメージの形成要因を分類するために,加工後の酸化膜の厚み(残膜の厚み)を変える実験を行ない,シリコンのキャリア寿命を測定した。キャリア寿命はダメージの発生により短くなり、ダメージの修復により長くなる。

プラズマ加工後のキャリア寿命は,残膜が薄くなると短くなり,より多くのダメージがシリコン表面近傍に発生することが示される。これは,酸化膜の加工に必要な活性種,イオン,光子が酸化膜表面に衝突し各種反応を介することで発生する。

酸化膜が厚い場合,光子がシリコン表面近傍のダメージを形成する主要な原因となる。一方,残膜が薄い場合(数nm程度),イオンはシリコン表面近傍に到達し,ダメージを形成する。活性種は酸化膜への侵入が制限されるため,酸化膜加工の終端付近でのみシリコン表面にダメージを形成する。

次に,ダメージの修復を目指し,水素(H2)ガス雰囲気中で加工後のウエハーに熱処理を施し,キャリア寿命の変化を測定した。熱処理後,キャリア寿命は長くなり,ダメージが修復されることがわかった。この修復は,熱処理に伴う原子の再配列や水素による結合の修復によるもの。

実験データより,残膜が厚い場合,ダメージは熱処理温度300 ℃でほぼ完全に修復され,400 ℃ではキャリア寿命が逆に短くなった。一方,残膜が薄い場合,温度とともにキャリア寿命が回復するものの,400 ℃でもダメージが残留した。

これらの結果を踏まえ,ダメージの修復には,最適な熱処理温度があるとともに,シリコン上の膜が薄い場合(おおむね10nm以下)はイオンや活性種に由来する不純物を低減することが重要であることがわかった。研究グループは今後,プラズマダメージの抑制技術や完全修復技術を開発し,半導体チップの性能と信頼性の向上に貢献するとしている。