物質・材料研究機構(NIMS),AGC,高輝度光科学研究センター(JASRI)は,ガラスが部分的に結晶化し,強度や耐熱性が向上したガラスセラミックスと呼ばれる材料に変化する初期過程を観測することに成功した。さらに,放射光計測を中心としたX線マルチスケール構造解析の結果に基づき,ガラス中に結晶の核が生成するメカニズムを原子レベルからナノメートルの空間スケールで矛盾なく説明できるモデルを提案した(ニュースリリース)。

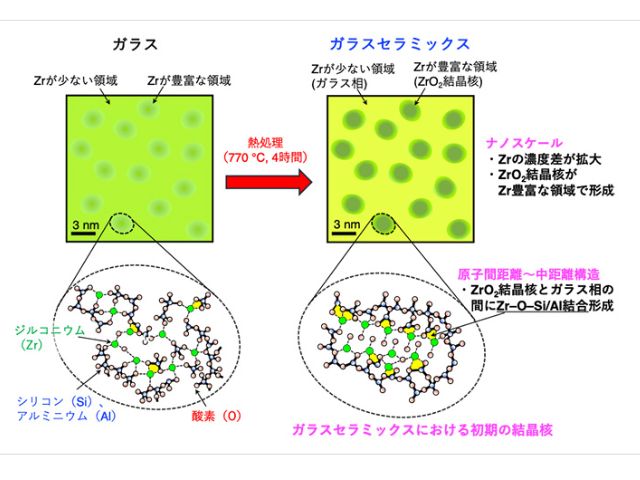

ガラスセラミックスを得るためには,熱処理によって部分的に結晶が析出するように組成を設計・制御したガラスを合成することが必要となる。ガラスセラミックスの構造については,母相であるガラスの中に結晶の種である結晶核が生成し,そこから結晶粒子が成長していくと考えられているが,ガラスの中に結晶核がどのように生成・成長してガラスセラミックスが得られるのかは明らかにされていなかった。

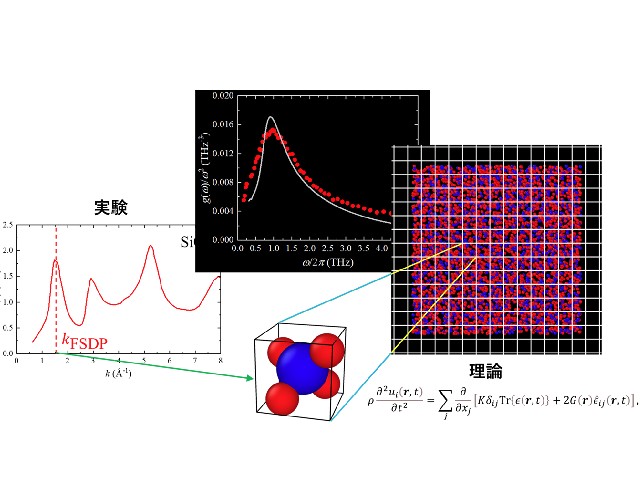

今回,研究グループは,応用面で最も一般的かつ重要な酸化ジルコニウム(ZrO2)を添加したリチウムアルミノケイ酸塩ガラスを対象に選び,そのガラスがガラスセラミックスに変化する初期過程を,放射光計測を中心としたX線マルチスケール構造解析によって観測した。

ナノスケールでの構造計測では,熱処理前のガラスにもともと存在したジルコニウム(Zr)が豊富な領域とZrが希薄な領域の間の分離が熱処理によって促進され,Zrが豊富な領域でナノサイズの微小な大きさを保ったまま結晶核の形成が進行することが明らかになった。

さらに,Zrを選択的に観測できる構造計測技術を駆使することによって,ZrO2結晶核の周囲にはZrが酸素(O)を介してシリコン(Si)やアルミニウム(Al)と連結したZr–O–Si/Al結合が存在することを初めて見出し,初期の結晶核の構造を明らかにした。

そして,ガラス中に結晶核が生成するメカニズムを原子レベルからナノメートルの広い空間スケールで矛盾なく説明できるモデルを提案することに成功した。

この研究で用いられた構造解析手法は,複雑な組成と乱れた原子配列を有する実用材料にも適用できるもの。今後は,様々な実用材料の機能発現メカニズムを明らかにし,その知見を基にした新規高機能材料の合成を目指していきます。