名古屋市⽴⼤学の研究グループは,紫外線殺菌技術において従来の定説を覆す効果を発⾒した(ニュースリリース)。

名古屋市⽴⼤学の研究グループは,紫外線殺菌技術において従来の定説を覆す効果を発⾒した(ニュースリリース)。

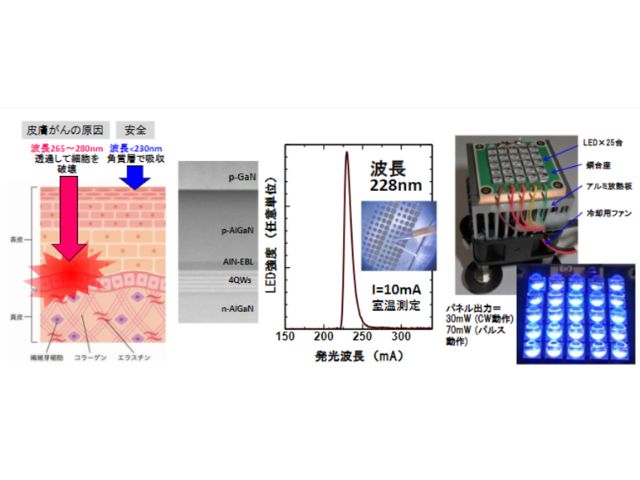

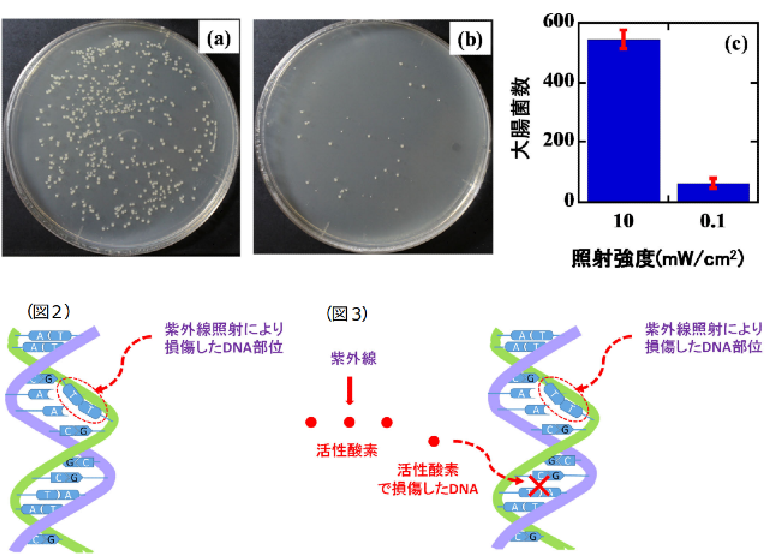

コロナウイルスを含む様々な病原性ウイルスやバクテリアを殺菌する⼿法として,紫外線殺菌技術が注⽬されている。この紫外線殺菌の基本原理は,照射線量が同じであれば殺菌量は同じである,と考えるもの。

具体的には,強度が強い紫外線を短時間照射して殺菌した病原性ウイルス・細菌の殺菌率と,強度が弱い紫外線を⻑時間照射して殺菌した病原性ウイルス・細菌の殺菌率は,照射線量が同じであれば同じ殺菌率を与えるものと考えられていた。

研究グループは今回,今までの定説が成⽴しないことを,⼤腸菌を⽤いた紫外線殺菌実験で実証した。具体的には,照射線量が⼀定の条件下で,紫外線照射強度を⼤きく変えて⼤腸菌の殺菌率を精密に評価してみると,紫外線強度が弱くて⻑時間殺菌した場合のほうが,紫外線強度が強くて短時間殺菌した場合よりも,殺菌効率が⼤きいことが判明した。

実験では,紫外線強度10mW/cm2で1sの場合,90%の殺菌率であったのが,0.1mW/cm2で100sの場合,99%の殺菌率になった。 今回,数学の最先端⼿法である確率微分⽅程式を⽤いて実験結果を解析し,従来考えられていた紫外線殺菌のメカニズムに加えて,新たな紫外線殺菌メカニズムの存在が明らかになった。

この新たな紫外線殺菌メカニズムは,現在のところ、紫外線照射によりウイルスや細菌内で活性酸素が⽣成され,この活性酸素がウイルスや細菌のDNAや脂質層を破壊して殺菌すると考えられている。

この活性酸素は不安定で,活性酸素同⼠が出会うとすぐに活性の無い酸素に変化してしまう。強い強度の紫外線をウイルスや細菌に照射すると⼤量に活性酸素が⽣成されるが,活性酸素同⼠が結合して活性が無くなる為,紫外線の殺菌効果が薄れてしまうことになる。

つまり,紫外線殺菌には2つの効果,①DNA(RNA)の破壊,②活性酸素によるウイルスや細菌の死滅効果,が共存していることがわかった。2つの効果が共存する場合,紫外線強度が強いと,弱い場合と⽐較して②の効果が薄れるため,殺菌効率が低くなる。

この新たな紫外線殺菌の基本原理は,⼤腸菌に限らず種々の細菌で同様に成⽴することが判明しており,普遍的に成り⽴つ法則であると考えられるという。

同じ照射線量でも低強度の紫外線を⻑時間照射することで⼤きな殺菌効果を引き出せるという今回の知⾒は,紫外線殺菌時に⼈体への紫外線照射線量を低減できるため,研究グループは,今後の紫外線殺菌技術および装置開発に貢献するものだとしている。