東京工業大学,京都大学,東京大学,筑波大学,大阪大学,高エネルギー加速器研究機構,物質・材料研究機構,分子科学研究所,米ミシガン大学,同国立標準技術研究所らは,無機結晶の原子空孔の配列パターンを応力によって制御することに成功した(ニュースリリース)。

東京工業大学,京都大学,東京大学,筑波大学,大阪大学,高エネルギー加速器研究機構,物質・材料研究機構,分子科学研究所,米ミシガン大学,同国立標準技術研究所らは,無機結晶の原子空孔の配列パターンを応力によって制御することに成功した(ニュースリリース)。

結晶構造は物質の様々な機能を決定づけていることから,新しい構造の発見は新しい機能性の獲得につながる。しかし,一般に酸化物は1,000℃を超える高温で合成され(トップダウン型)制御が難しいため,これまで,無機化学では酸化物の特定の結晶構造を狙ってつくることは実現できていなかった。

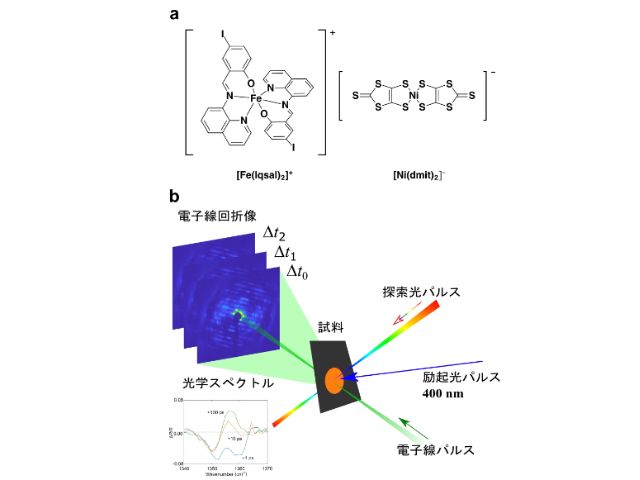

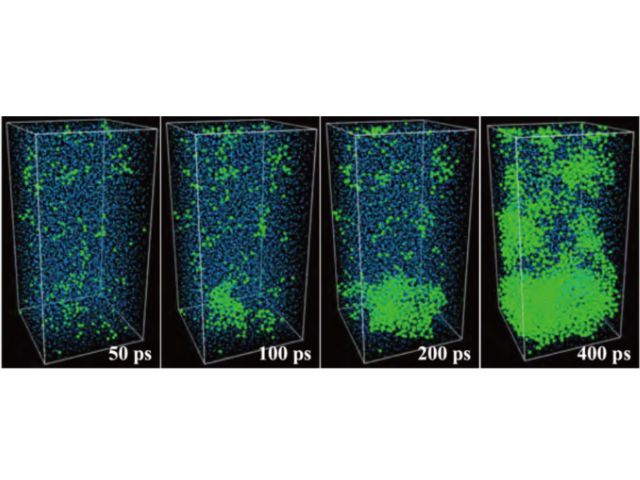

今回,3次元構造(ペロブスカイト構造)を持つストロンチウムとバナジウムの酸化物(SrVO3)を用いた。研究グループは,まずSrVO3の薄膜結晶を格子定数の異なる様々な基板の上に成長させた。SrVO3は基板結晶のサイズ(格子定数)に合わせて成長するが,これはSrVO3薄膜が基板からの応力を受けていることを意味する。

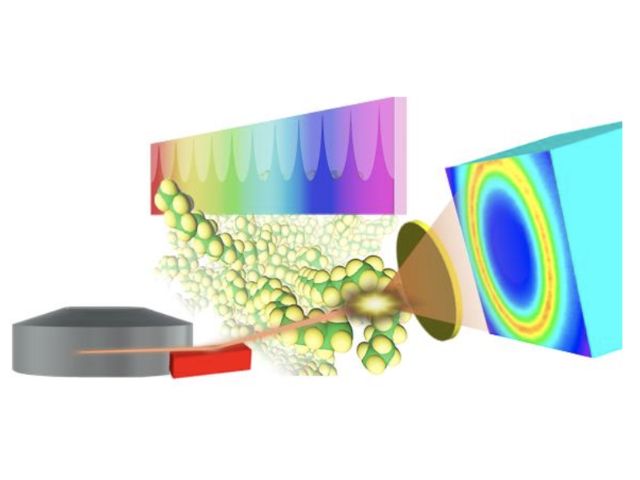

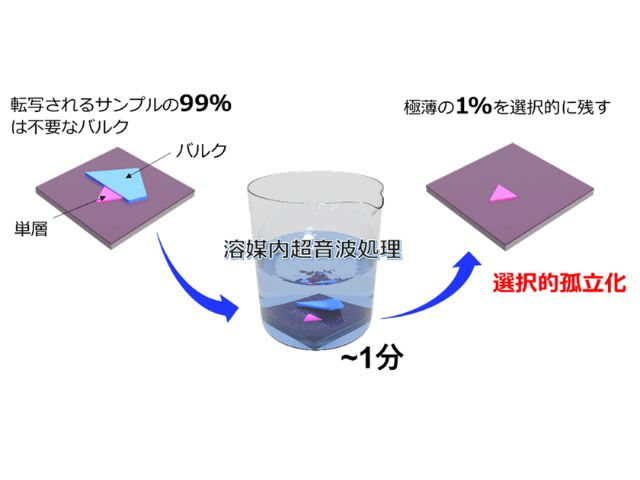

このようにして得られた様々な応力を受けたSrVO3薄膜と(応力ゼロに相当する)粉末試料に対し,トポケミカル反応(具体的には酸素の一部を窒素に置換する反応)を試みた。

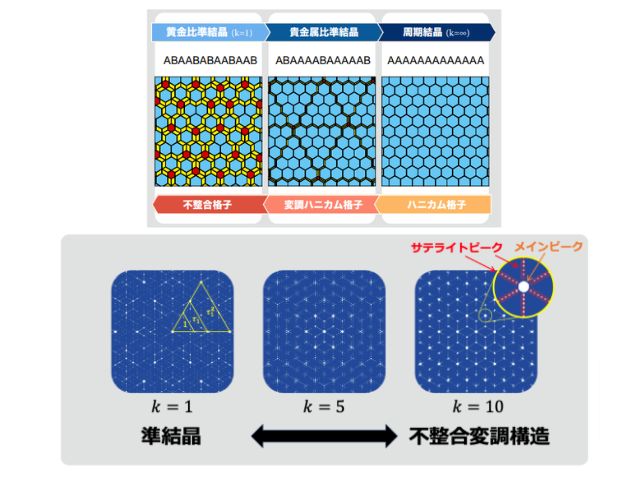

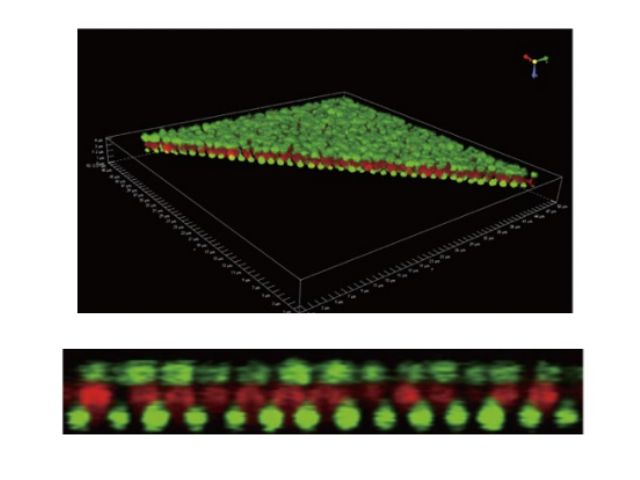

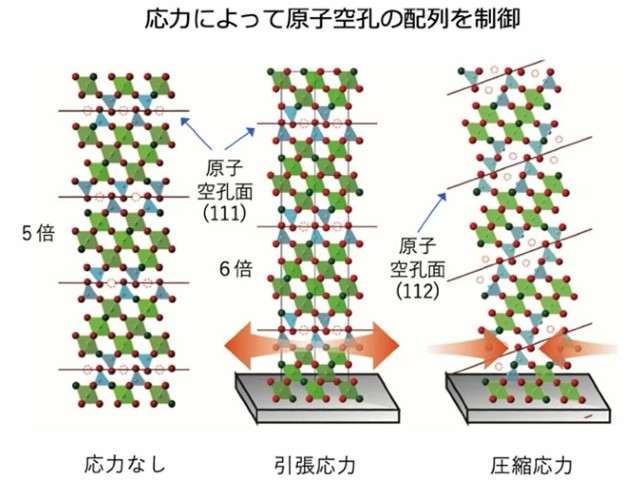

その結果,SrVO3粉末試料については,窒素の一部置換とともに,(111)面に位置する酸素が周期的に抜けた構造が得られた。しかし,予想しなかったことに,圧縮応力を与える格子定数が小さな基板(例えばLaAlO3)を用いた場合には,酸素空孔が現れる方向が(112)面へと変化した。

さらに,引っ張り応力を与える格子定数が大きな基板(例えばSrTiO3)を用いた場合,酸素空孔面の方向は(111)面のままだったが,その周期が5倍から6倍へと変化することを見出した。これらの結果は,応力によって結晶構造が制御されたことを意味するという。

得られた物質の電子状態を調べたところ,酸素欠損面が絶縁層となり,その間に存在する電子を2次元空間に閉じ込めていることがわかった。つまり,酸素欠損面の方向,周期の制御により,様々な2次元金属状態を創り出せることがわかった。

応力が与える歪みエネルギーのスケールは数千℃におよぶことから,この結果は,通常は不安定で決して生成しない構造でも,応力によって安定化させ得ることを意味する。研究では,物質のエネルギーランドスケープ(取りうるすべての構造のエネルギーを描いたもの)を応力によってコントロールし,欲する構造を取り出したことになる。

この手法は,他の酸化物にも簡単に適用可能であることから,今後,酸化物の反応制御法として幅広く利用されることが期待されるとしている。