大阪大学,豪モナシュ大学,ポーランドシレジア工科大学,英ダラム大学 ,デンマーク工科大学の研究グループは,電子ドナー(D)と電子アクセプター(A)が交互に繰返して環状に連結した熱活性化遅延蛍光(TADF)材料の開発に成功した(ニュースリリース)。

大阪大学,豪モナシュ大学,ポーランドシレジア工科大学,英ダラム大学 ,デンマーク工科大学の研究グループは,電子ドナー(D)と電子アクセプター(A)が交互に繰返して環状に連結した熱活性化遅延蛍光(TADF)材料の開発に成功した(ニュースリリース)。

TADFを示す有機材料は,原理的には有機EL素子の内部量子効率を理論最大値(〜100%)まで引き上げることができるため,第三世代の有機EL発光材料として世界中で研究されている。

既存のTADF材料の多くは,炭素(C)と水素(H)を主要元素,ヘテロ元素(酸素:O,窒素:N,硫黄:Sなど)を副成分として含むDとAを直線状に連結させた構造をもっている(直線状D-Aπ共役分子)。

しかし,これら直線状分子の末端を繋げて環状分子(環状D-Aπ共役分子)を作った場合,どのような立体構造や性質を示すのか,環形成によるπ電子系の歪み・捻れや末端構造の消失がTADF特性にどのような影響を及ぼすのかについては,環状D-Aπ共役分子構築に適した合成手法や合成ブロックが不足していたこともあり,環状D-Aπ共役骨格を持ったTADF材料に関する研究は極めて限定的だった。

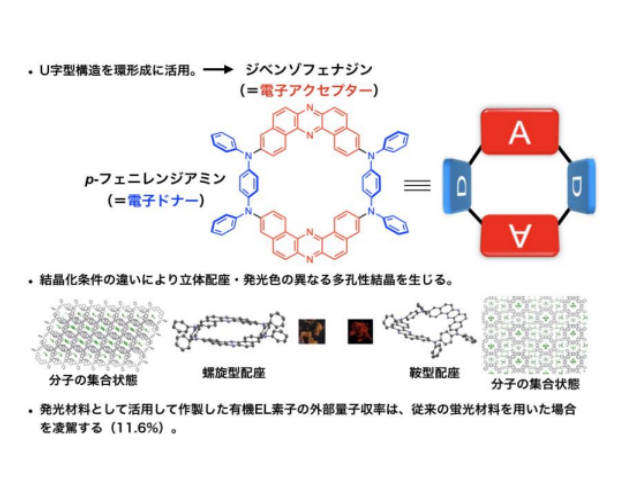

今回,研究グループは,これまでのTADF材料研究過程において独自に開発したU字型分子であるジベンゾフェナジンが環形成に有効な幾何学構造をとりうること,優れた光・電子機能を有していることに着目し,ジベンゾフェナジンを鍵骨格とする環状D–Aπ共役分子構造をもつTADF材料の開発に取り組んだ。

その結果,ジベンゾフェナジンを電子アクセプター,p-フェニレンジアミン誘導体を電子ドナーとして選択することで,D-A-D-A繰り返し構造を有する環状分子の合成ルートの確立に成功した。

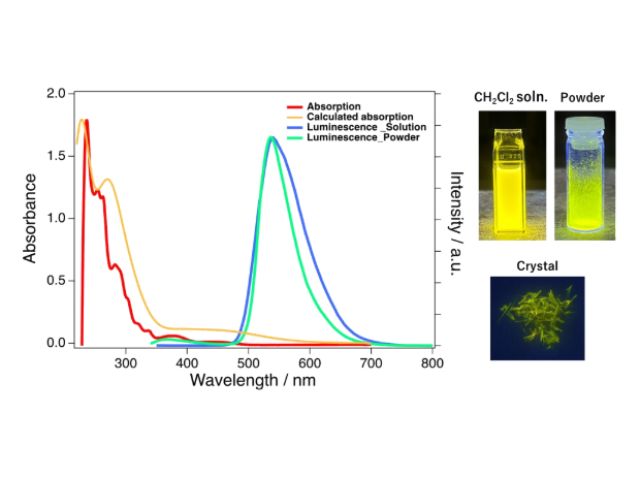

当該環状分子は,結晶化条件の違いによって異なる発光色を示し,X構造解析の結果,これらは結晶中における立体配座ならびに積層様式の違いに由来することが明らかになった。

また,比較対照物質として環構造を展開した直線状類縁体を別途合成し,環状分子と諸物性を比較した結果,環状分子の方が直線状分子よりも発光におけるTADFの寄与が高く,TADF材料としてより優れていることを見出した。

実際,今回開発した環状TADF分子を発光材料として活用して作製した有機EL素子の最高外部量子効率(EQE)は,従来の蛍光材料を用いた場合の限界値である5%,そして直線状類縁体を発光材料として用いた場合の値(6.9%)を凌駕する11.6%を達成した。

この研究成果により,これまで未発展であった環状TADF材料の創製研究が加速され,ナノサイズの穴をもつ多孔性構造とTADF機能を活かしたガスや水分子などの化学物質のセンシング材料開発へ発展することが期待されるとしている。