大阪大学,東京大学,筑波大学の研究グループは,ガラス状高分子における分子振動の正体を,コンピュータシミュレーションを用いた理論研究により明らかにした(ニュースリリース)。

大阪大学,東京大学,筑波大学の研究グループは,ガラス状高分子における分子振動の正体を,コンピュータシミュレーションを用いた理論研究により明らかにした(ニュースリリース)。

高分子の性質を正しく理解することは,様々な用途に用いられるプラスチック製品を開発する上で本質的なこととなる。しかし,たくさんの高分子の鎖が集まるとなぜ窓ガラスと同じように硬くなるのか,その性質の分子レベルからの解明は今までなかった。

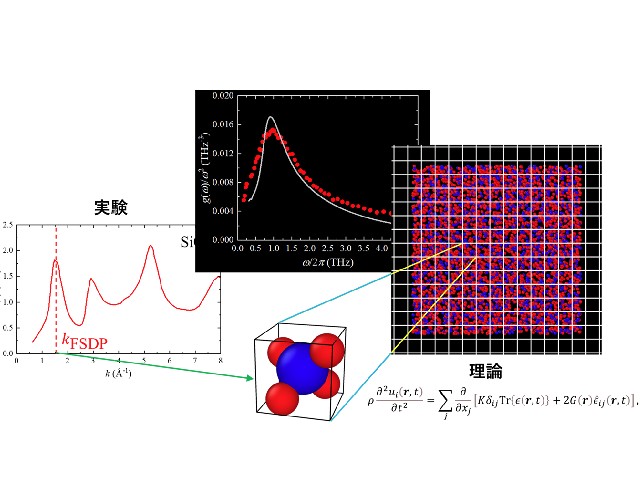

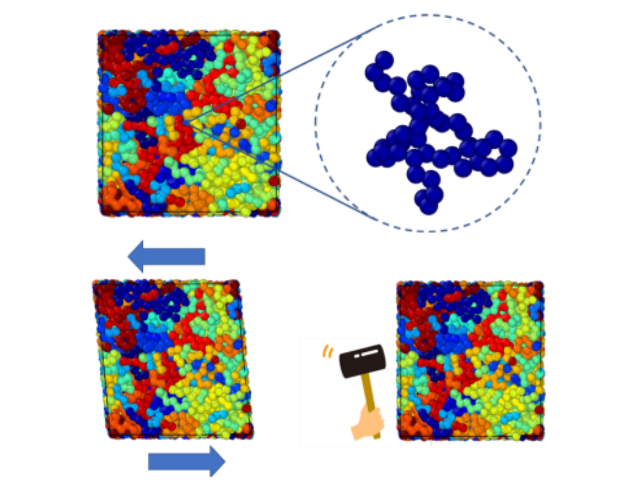

この研究では,分子動力学法と呼ばれるコンピュータシミュレーションにより,高分子鎖の集合体がガラス化するプロセスを明らかにした。特に,高分子鎖を徐々に硬くしたときに,集合体全体の性質がどのように変化するのかを詳細に解析した。

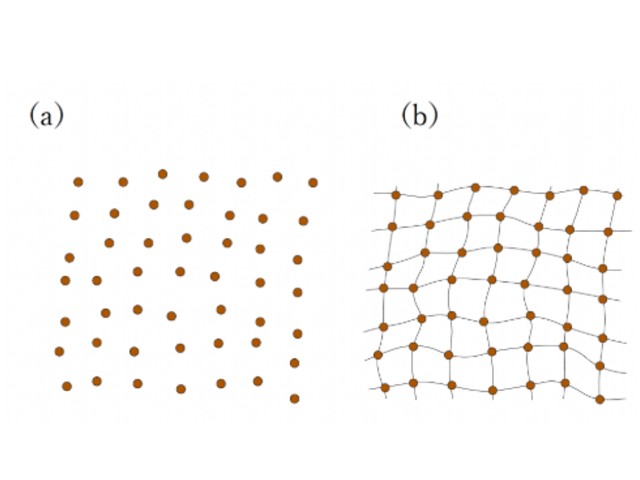

まず,集合体全体に歪みを加えて内部で発生する力の大きさを計測することで,ずり変形に対する硬さを意味する剪断弾性率を定量化した。高分子鎖1本の硬さは集合体全体の硬さを上昇させる。ところが,歪み後にそれぞれの高分子鎖は大きく変形してしまい,歪み前のものとは大きく変わってしまった。

その結果,系全体の硬さは鎖1本の硬さに対して相対的に非常に柔らかくなることがわかった。このことは,多くのガラス物質でも見られる非アフィン変形と呼ばれる効果を意味するが,絡み合った高分子の鎖でその効果がさらに増大するという結論を得た。

次に,高分子鎖における分子振動の状態を特徴づける振動状態密度を計算したところ,ボゾンピークと呼ばれる低エネルギー振動励起が,高分子ガラスにも存在することを理論的に突き止めた。

さらに,ボゾンピークの振動数は高分子鎖の硬さによって変化しており,剪断弾性率のみによって記述されることを明らかにした。高分子ガラスのような複雑な物質にもかかわらず,分子振動に単純な性質が潜んでいたことは驚くべき発見となるという。

今回明らかになった,高分子ガラスのボゾンピーク周波数が系全体の硬さによって決まるという単純な性質は,ガラス転移現象に普遍的な性質があることを示唆しており,理論的進展を加速させることが期待されるという。

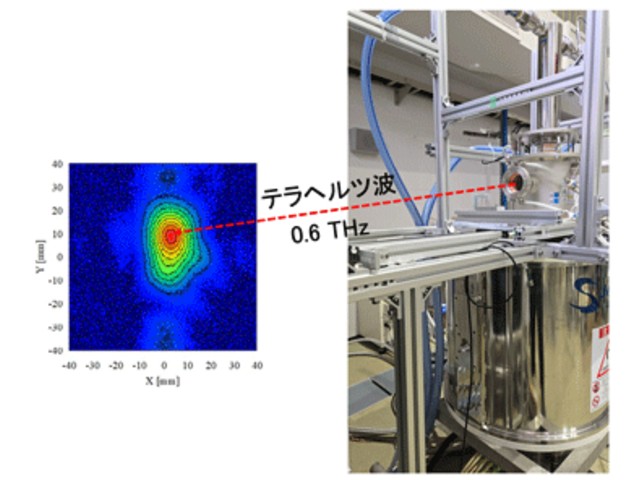

さらに,このボゾンピークがテラヘルツ波領域において観測されることから,テラヘルツ波によってプラスチックのずり変形のしにくさなどの力学特性を非破壊・非接触な評価が可能であり,新しい検査・センシング手法として期待されるテラヘルツ波の新規利用法の可能性を拓くとともにその理論的基盤も与えるとしている。