首都大学東京,東京大学の研究グループは,亜リン酸トリフェニルを用いて揺らぎが与える結晶化核形成頻度への影響について調べ,古典結晶核形成理論では説明できない,揺らぎの存在による結晶核形成頻度の異常増大を発見した。(ニュースリリース)。

首都大学東京,東京大学の研究グループは,亜リン酸トリフェニルを用いて揺らぎが与える結晶化核形成頻度への影響について調べ,古典結晶核形成理論では説明できない,揺らぎの存在による結晶核形成頻度の異常増大を発見した。(ニュースリリース)。

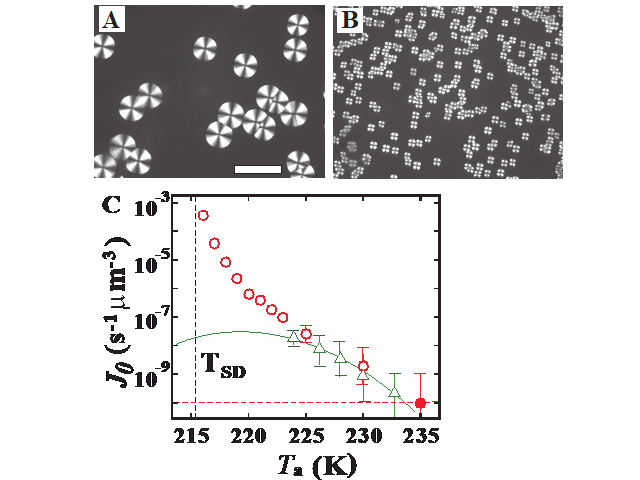

亜リン酸トリフェニルは,室温付近で安定だった液体(液体1)が,ある温度(スピノーダル温度)以下で不安定化し,もう一つの液体状態(液体2)に連続的に転移する液体・液体転移現象を示すことが知られている。また,研究グループの過去の研究から,液体1から液体2への転移は,液体・液体転移に関係した局所安定構造の増大により引き起こされることがわかっていた。

そこで,この転移に伴う局所安定構造の臨界的な揺らぎが結晶化にどのような影響を与えるかについて調べたところ,結晶の核形成頻度がスピノーダル温度に向かって,古典的な結晶化理論の予測をはるかに超え異常に増大することを実験的に見いだした。

この発見は,局所安定構造の空間的な揺らぎが,結晶の誕生に大きな影響を与えることを示唆するものだという。

液体を融点以下に冷却すると,液体より結晶が安定な過冷却状態となり,その結果,まず結晶核が形成され,それが成長することで結晶化する。この結晶化の際の核形成頻度を表す古典論があるが,この理論では,他に相転移が存在する場合にどのような影響があるかは考慮されていなかった。

今回の実験により,液体・液体転移に伴う臨界的な揺らぎによって,結晶化の核形成頻度が発散的に増大することが初めて示されるとともに,その局所安定構造の数密度が高い領域,すなわち液体2的な領域では,液体と結晶の界面張力が低下するために,結晶が生まれやすくなるというメカニズムが明らかになった。

つまり,結晶とより相性のいい液体2的な領域があると結晶は生まれやすくなると言えるという。

今回の研究成果は,液体の内包するさまざまな揺らぎにより,結晶核形成頻度を大きく変えることが可能であることを示している。例えば,従来結晶化が困難であった物質の結晶化を,揺らぎを導入することで可能にする,また,特異な結晶化挙動を使って,液体の過冷却状態に隠れている相転移現象を発見するといった全く新しい道が切り開かれる可能性があるという。

さらに結晶化は,最も重要かつ基本的な相転移現象であり,その新たな制御法の確立は,物質科学,材料科学分野の発展に大きく貢献するものと期待されるとしている。