東北大学らの国際研究グループは,木星大気を吹き荒れるストームの3次元構造を分解し,地球の赤道域でも見られ,台風の機構としても知られる「湿潤対流」で説明できることを明確にした(ニュースリリース)。

木星の大気で巻き起こる巨大嵐は,「明るい白点」として見える。これは下層大気から高高度へと巻き上がって作られたアンモニア氷の雲で,上層を吹き抜ける高速風に影響され,大きく吹き流されて見える。電磁波は,波長によってそれぞれ吸収を受ける高度が異なるため,多波長に跨る同時共同観測は,これらのプルームの3次元構造とその運動の解明を実現すると期待されてきた。

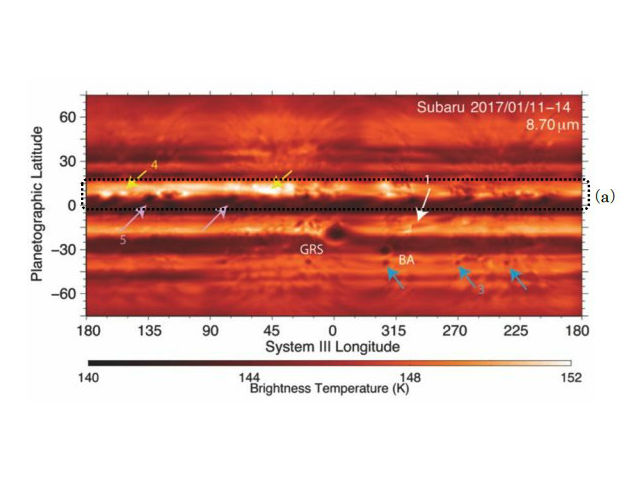

研究グループは,2017年1月に行なわれた国立天文台すばる望遠鏡(口径8m,ハワイ・マウナケア山頂)で木星の赤外線観測を実施した。これは世界的なネットワークで行なわれた木星同時観測キャンペーンの一翼を担ったもの。

参加した望遠鏡は,アルマ望遠鏡(チリ),NASAハッブル宇宙望遠鏡,米ジェミニ北望遠鏡8-m(ハワイ),WMケック望遠鏡(ハワイ),欧VLT8-m(チリ)の世界を代表する6つの巨大望遠鏡群で,アルマ望遠鏡を含めたこれらの総動員によって木星を捉えたのは今回初めてという。

今回の観測成果は,木星の巨大嵐が「湿潤対流理論」で説明できることを明確に示した。この理論では,下層大気から吹き上がる上昇風がアンモニア蒸気と水蒸気の混合物を大量に巻き上げる。

これが上層で凝縮すると,これらは潜熱を放出してエネルギーを与え,さらに雲を含む大気層を浮上させて大気の上部に大量のアンモニア氷雲を作り出す。地球では,熱帯で生まれて成長する「台風」でみられる仕組みと似た機構と考えられるという。

研究グループは,電波~可視光に跨る多波長観測が,嵐を高度方向に分解してその3次元構造の解明を可能とする手法で,惑星探査機では困難だが,他惑星の大気現象を地球と比較するには必須の手法だとしており,今回,この効果を示すことができたとしている。