大阪大学の研究グループは,超高強度レーザーを用いた「マイクロバブル爆縮」について3次元シミュレーションを行ない,バブルの最大圧縮時の密度は,原理的にシュウィンガー極限電場を達成し得る,個体密度の数十万~百万倍にまで増大することを発見した(ニュースリリース)。

真空は,素粒子である電子・陽電子という「粒子と反粒子のペア」が想像を絶するほど短時間の間に生成・消滅を繰り返していると考えられている。これらのペア生成粒子を,物質として空間に長時間出現させるには,現在のレーザー技術によって達成できる電界値の一千万倍以上(シュウィンガー極限)が必要とされている。

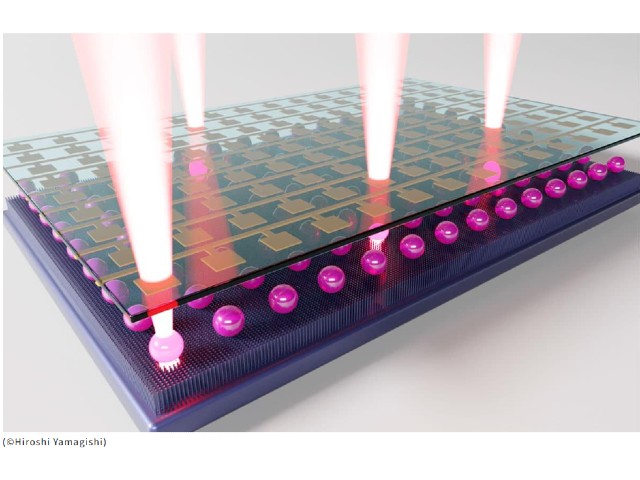

研究グループはこれまでの研究で,ミクロンサイズのバブルを内包する水素化合物の外側から数十フェムト秒の長さの超高強度レーザーを照射し,バブルがナノメートルのスケールにまで収縮した瞬間に起こる「マイクロバブル爆縮」という特異な生成原理を発見した。

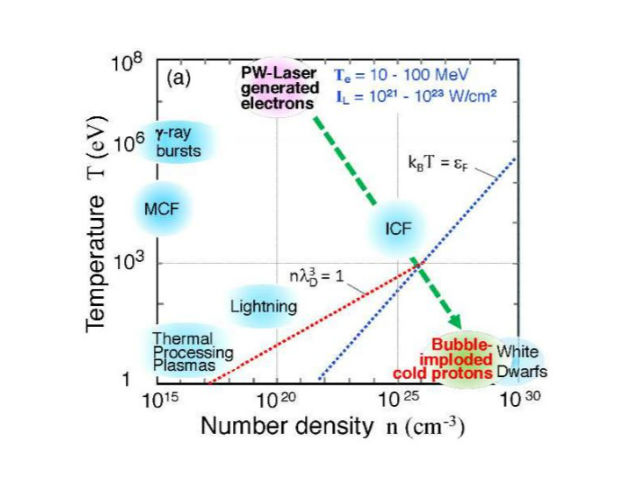

今回の研究では,マイクロバブル爆縮について3次元シミュレーションを行ない,バブルの最大圧縮時の密度は,原理的にシュウィンガー極限電場を達成し得る,個体密度の数十万~百万倍にまで増大することを発見した。

これは,角砂糖大で数百キログラムの重さに相当する。またこの時のバブル中心でのエネルギー密度は太陽中心に比べ百万倍程度高いことがわかった。これらの値は,地上では到底達成できないと思われてきた。

従来,電子・陽電子の対生成は超高強度のレーザーの対向照射による光子-光子衝突によるものが基本で,研究グループは今回のようにプロトンを「球収縮による幾何学的圧縮効果」を利用して超高密度に圧縮し,その結果としてできる超高静電場によって電子・陽電子対生成を誘導しようというアイデアは,独創性が高いとしている。

この成果により,これまで全くの前人未踏であった超高エネルギー密度領域における,光と物質の根源的振る舞いを記述する非線形量子電磁力学の研究に大きな一石を投じるものと期待されるとする。

さらに,ブラックホールや宇宙を飛び交う高エネルギー粒子の起源といった長大な時空スケールにおける未解明の宇宙物理の解明に貢献するだけでなく,将来的には核融合反応によるコンパクトな中性子線源等として医療・産業への応用研究にも貢献することが期待できるという。