富士通研究所は,夜間および遠方を高精細に撮影する高感度赤外線カメラを8分の1に小型化する受光部のセンサーを開発した(ニュースリリース)。

現在,人手で監視を行なう船舶の航行において,昼夜問わずに6海里(約11km)先を高精細に撮影可能な高感度赤外線カメラの活用が期待されている。しかし,熱雑音に弱い受光部のセンサーを冷却する装置が大きくなり,実用的なサイズにカメラを小型化する必要があった。

今回,同社は従来の高感度赤外線カメラの感度を下げることなく,受光部センサーの動作温度を高温化するための半導体構造を開発した。高感度赤外線カメラは,受光部のセンサーで赤外線を吸収して電気信号へと直接変換するが,その際に赤外線のエネルギー吸収だけでなく,熱エネルギーによっても余剰な電子が発生し,不要な電気信号(熱雑音)になる。

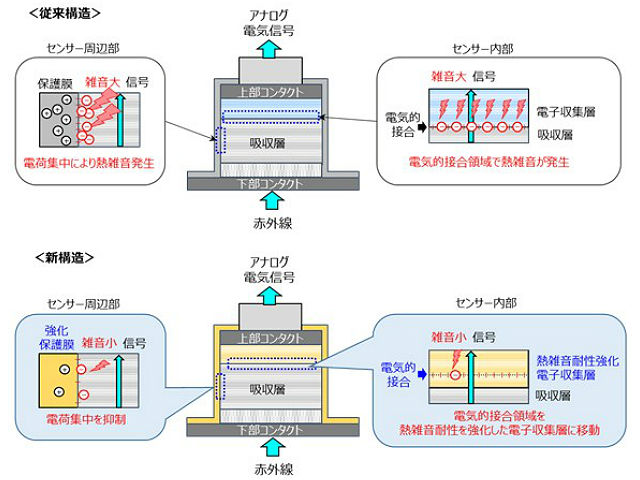

熱雑音は,センサー周辺部である側壁を覆う保護膜との界面で発生する成分と,センサー内部で発生する成分に分けられる。開発技術では,低温形成した保護膜で界面の欠陥を減らし,さらに保護膜に含まれる電荷量を制御して界面から不要な電荷を遠ざけることで,欠陥や電荷集中に起因したセンサー周辺部の熱雑音発生を抑制した。

また,ヒ化インジウム(InAs)層とアンチモン化ガリウム(GaSb)層の半導体薄膜を交互に積層した電子収集層の熱雑音耐性を強化し,さらに熱雑音発生源となる電気的接合領域の位置を,従来の電子収集層と吸収層の2層の界面から,強化した電子収集層内に移動させることで,センサー内部における熱雑音量を低減した。

このセンサー周辺部とセンサー内部における開発技術により,受光部センサーの実用的な動作温度を従来より50℃以上高い145K(-128℃)まで緩和することに成功し,冷却部を含むカメラ全体のサイズを約8分の1に小型化することが可能になった。

小型化した高感度赤外線カメラの多数配備により,6海里先の船舶や小型障害物を昼夜を問わず死角ゼロで正確に捉えることができるようになる。また,今回,高感度赤外線カメラで撮影した映像とAI技術を組み合わせ,遠方の船舶を検知する実験を行なったところ,誤検知や見落としが極めて少なく,高い識別性能(2~3海里先においては識別率がほぼ100%)を確認した。

同社は,これにより,小型化した高感度赤外線カメラの高精細な映像から自動で周囲を監視するシステムを実現し,海難事故の回避や自動航行への活用が期待できるとしている。今後,高感度赤外線カメラと組み合わせた監視システムの有効性を確認し,2020年のサービス実用化を目指す。