京都大学と仏高等師範学校(ENS)の研究グループは,周期性の細孔空間を構造内に有する多孔性物質を利用することで,これまで有機太陽電池の究極的な理想構造とされてきた,二種類の異なる分子が規則的かつ交互に配列した構造体を作り出すことに成功した(ニュースリリース)。

京都大学と仏高等師範学校(ENS)の研究グループは,周期性の細孔空間を構造内に有する多孔性物質を利用することで,これまで有機太陽電池の究極的な理想構造とされてきた,二種類の異なる分子が規則的かつ交互に配列した構造体を作り出すことに成功した(ニュースリリース)。

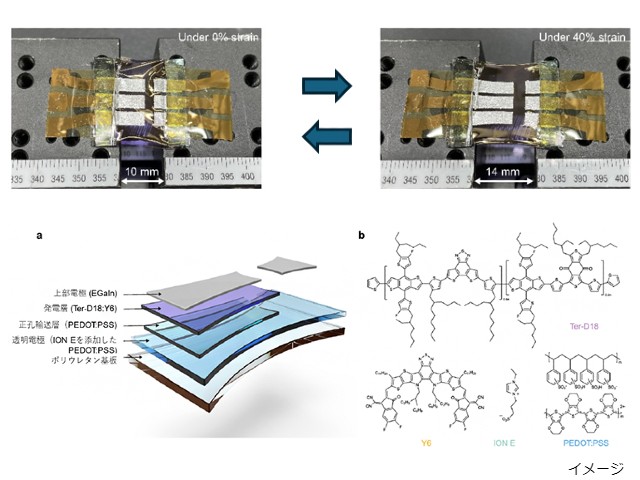

有機太陽電池の性能向上は,光によって電子を放出するドナー分子と,電子を受け取るアクセプター分子をどのように配列するのかが非常に重要となる。相互貫入型構造と呼ばれる,ドナーとアクセプターが規則的かつ交互に配列した構造体は,高効率に長寿命の電荷分離状態を作り出すことができる。しかし,ドナーとアクセプターの配列を精密に制御することは,非常に困難だった。

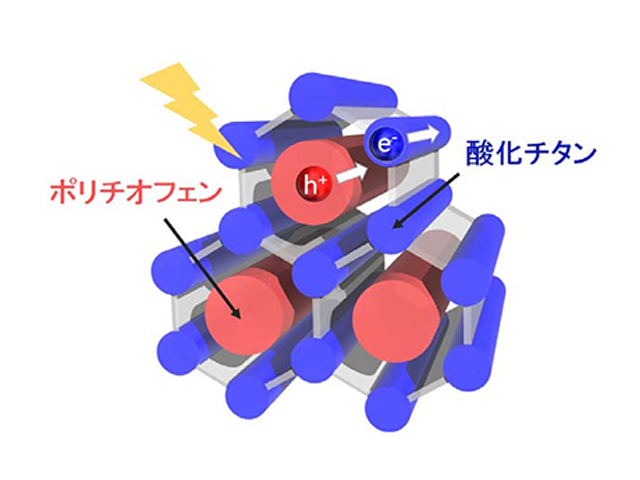

研究では,金属イオンとそれをつなぐ有機物からなり,周期的なナノサイズの空間を有する多孔性金属錯体(MOF)に着目。MOFは細孔のサイズや形を合理的にデザインできるだけでなく,様々な光電子機能部位を骨格中に規則的に配置させることも可能。研究グループは,アクセプター部位を有したMOFとドナー性の高分子を複合化することで,ドナーとアクセプターが分子レベルで規則的に交互に並んだ構造体「MOF/ポリマーナノハイブリッド材料」の創製に取り組んだ。

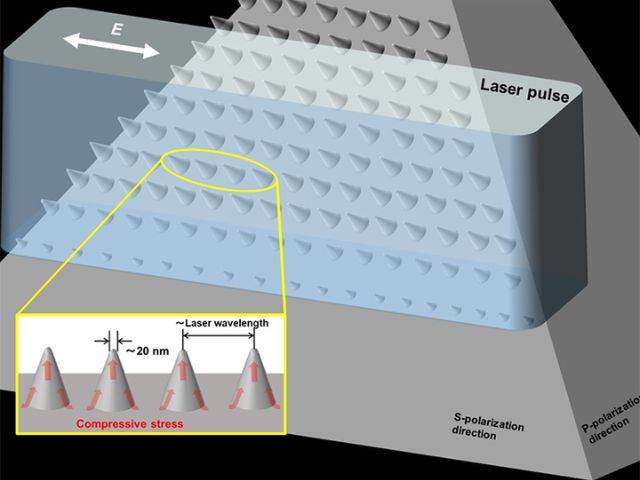

まず,チタンイオン(IV)とメチレンジイソフタル酸を混合して酸化チタン部位を有したMOFを新たに合成した。合成したMOFは,酸化チタンナノワイヤ(ごく細い物質構造)と有機部位から構成されており,整列した一次元ナノ空間を有していることが分かった。光伝導度測定を行なったところ,酸化チタンナノワイヤの太さは1nm以下と極細でありながら,酸化チタンと同様に良好な光伝導性を有していることも分かった。

続いて,MOFの一次元ナノ空間内で,ドナー性高分子であるポリチオフェンを合成することで,ドナーとアクセプターが分子レベルで規則的かつ交互に配列した構造体「MOF/ポリマーナノハイブリッド材料」を作り出し,光によって,ポリチオフェンからMOFへ電子の移動が起こり,電荷分離状態を発現していることが分かった。

プラスとマイナスの電荷は,その不安定さが有機太陽電池の性能向上の大きな障害となっていた。研究で合成した構造体の電荷寿命は,1ミリ秒を超え,これまで報告されているものよりも約1000倍長いことが分かった。MOF/ポリマーナノハイブリッド材料によって長寿命電荷分離状態を作り出すことに成功し,電荷を飛躍的に安定化させたといえる。

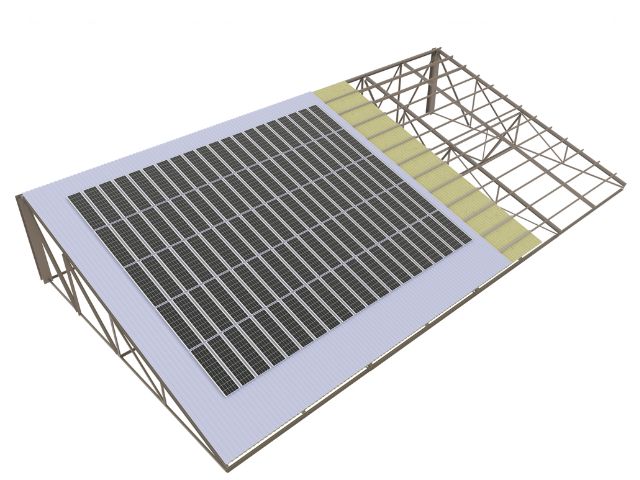

研究では,MOFの骨格構造を反映させることで,ドナーとアクセプターの集合状態を分子レベルで合理的かつ緻密に作り出すことができることを初めて実証した。MOFの構造多様性を活かすことで,新規ドナーアクセプター交互配列構造体の創製が期待される。また,MOFは薄膜化も可能であるため,太陽電池の作製に好適。研究グループは今後,MOF/ポリマーナノハイブリッド材料を用いて実際にデバイスの作製に取り組んでいく。