岩手大学は,波長感受域の異なる2つの光受容タンパク質を網膜に導入し,失明したラットの視覚感受性を高めることに成功した(ニュースリリース)。

岩手大学は,波長感受域の異なる2つの光受容タンパク質を網膜に導入し,失明したラットの視覚感受性を高めることに成功した(ニュースリリース)。

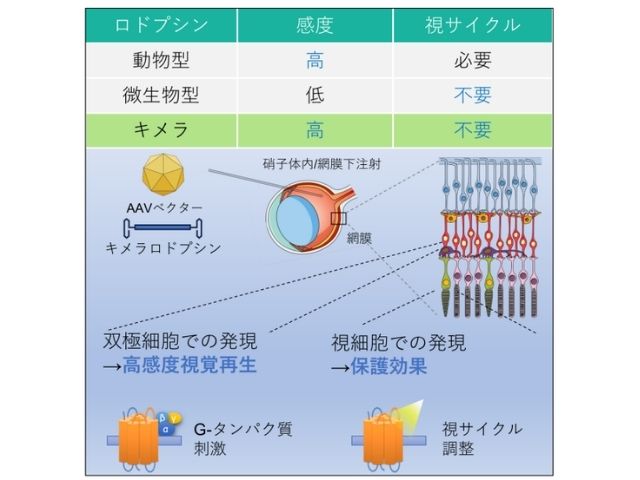

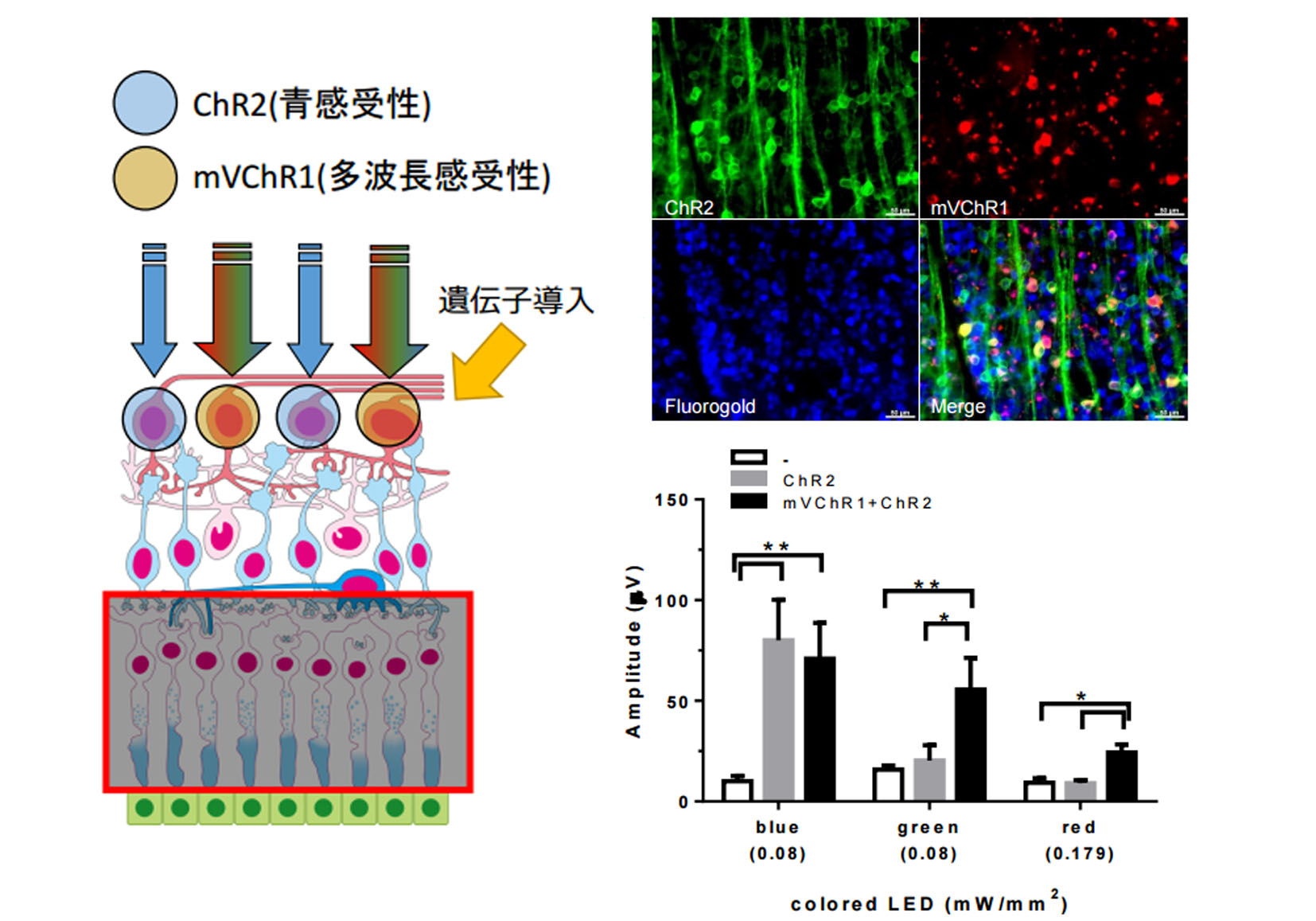

網膜で最初に光を受容する視細胞が障害されると,光を受け取ることが出来なくなり失明に至る。研究グループはこれまでに,可視光に感受性を持つタンパク質(mVChR1)を開発し,その遺伝子を失明したラットの網膜細胞に導入することにより視覚を回復させることに成功している。

一方,米国では,青色にのみ感受性を持つChR2を用いた遺伝子治療の臨床試験が網膜色素変性症患者を対象に始められている。mVChR1は単独で可視光全域を感知できるが,ChR2 を用いた遺伝治療では感受性が青色に限定されるため,視覚が回復したとしても青色の物体しか見ることができない。今回,ChR2を導入した網膜に,さらにmVChR1を導入した場合,どのような視覚が得られるかを調べた。

ChR2遺伝子を恒常的に発現する遺伝子組み換えラットにmVChR1遺伝子を導入し,2つの感受波長域の異なるタンパク質を持つラットの光に対する反応性を調べた。ChR2を持つラットと比較し,mVChR1を導入することによって,ChR2の感受波長域である青色では変化が見られなかったのに対し,従来,ChR2では応答を示さない,緑,赤色で光に対する反応が記録された。

このことから,波長感受性の異なる遺伝子を追加導入することで,従来の反応性には影響を与えず,高機能化できることが明らかとなった。近年,研究の進歩は目覚ましく,今後,様々な特徴的な機能を持つ遺伝子が開発されていくと予想されるが,追加の遺伝子導入によって,機能を損なうことなく,高度な機能を追加できる可能性が示された。

これらの結果は,複合的に遺伝子導入を行ない,機能を順次高めていくことが可能であることを示しており,将来的には色覚を作り上げることも可能であることを示すものだとしている。