京都大学と大阪ガスは共同で,熱エネルギーを太陽電池が効率よく発電できる波長の光に変換することに初めて成功した(ニュースリリース)。これにより,熱エネルギーを利用した発電技術の効率向上が期待できる。

京都大学と大阪ガスは共同で,熱エネルギーを太陽電池が効率よく発電できる波長の光に変換することに初めて成功した(ニュースリリース)。これにより,熱エネルギーを利用した発電技術の効率向上が期待できる。

一般に,物質を加熱すると物質内部の電子の熱運動が激しくなり,様々な波長の光を放出(熱輻射)するようになる。熱輻射の一種である太陽光も,可視光線だけでなく,紫外線や赤外線など様々な成分を含んでいる。

一方,一般的な太陽電池が効率よく電気に変換できる光は,太陽光の広い波長成分のごく一部,可視光線と近赤外線の境界付近の光のみで,他の成分は有効に利用できない。そのため,一般的な太陽電池の発電効率は20%前後に留まっていた。

京都大学は,熱輻射を自在に制御することが,様々な応用におけるエネルギー利用効率向上の鍵であると考え,加熱したときに特定の波長の光のみを発生させる技術の開発等に取り組んできた。そして2012年には熱輻射を中赤外線領域の単一波長に制御することに成功し,また2014年には熱輻射の高速変調にも成功している。

一方で,大阪ガスは,様々なエネルギーの変換・利用方法について従来から研究を行なっている。中でも熱エネルギーの有効利用のために熱輻射を制御する技術に注目していたことから,2013年より京都大学と共同で本研究を進めてきた。

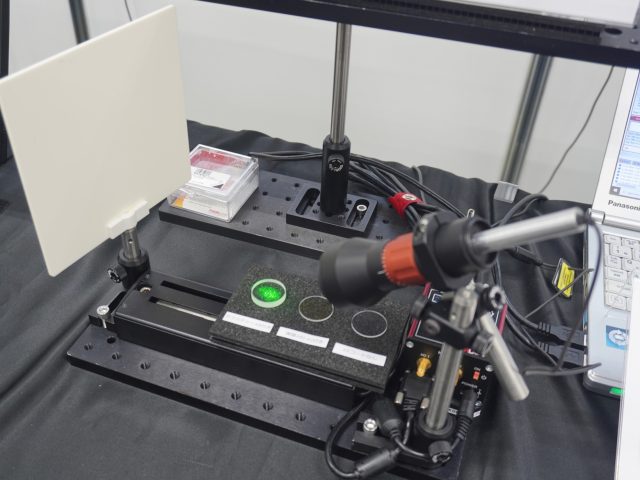

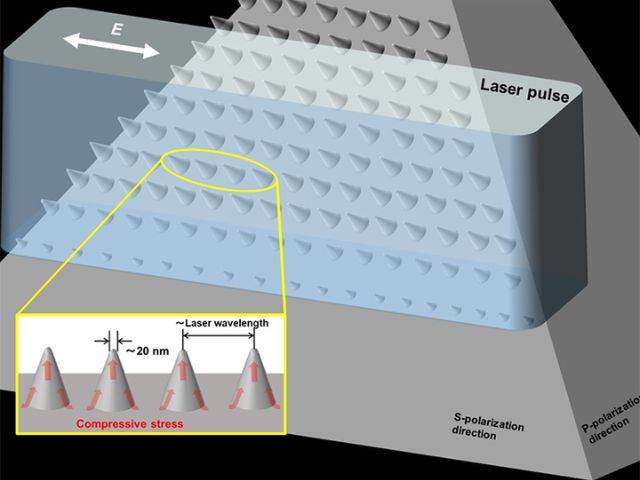

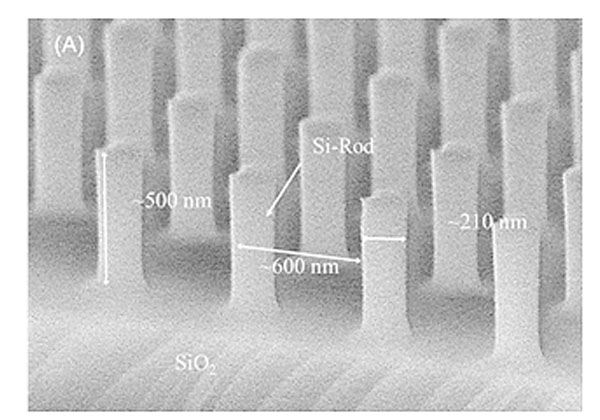

今回の共同研究では,シリコンを用いてフォトニックナノ構造を形成することで,高温にしたときに太陽電池が効率よく発電できる波長の光だけを放出する熱輻射光源を開発することに成功した。

太陽光を集光してこの光源を加熱した場合,集められた光エネルギーのすべてが太陽電池にとって有効に利用できる光に変換されて放出される。そのため,その光を太陽電池で受けて発電すると40%以上の非常に高い効率が期待されるとしている。

また,熱源は太陽熱に限られないため,燃焼熱等を用いても同様に高効率な発電を行なうことができるという。今後,京都大学と大阪ガスは熱輻射を用いた発電技術の確立を目指し,共同研究を継続しくとしている。