首都大学東京,理化学研究所,スウェーデン イエテボリ大学からなる研究グループは,宇宙空間のような真空中に孤立した分子に起きる「再帰蛍光」という発光現象を初めて観測した(ニュースリリース)。

首都大学東京,理化学研究所,スウェーデン イエテボリ大学からなる研究グループは,宇宙空間のような真空中に孤立した分子に起きる「再帰蛍光」という発光現象を初めて観測した(ニュースリリース)。

この再帰蛍光は,分子自身の振動エネルギーによって分子内の電子が励起されることで起きるもので,分子発光の基礎過程として30年以上前からその存在が予言されていたが,孤立した環境に分子を閉じ込めるという実験の困難さから,これまで実際に再帰蛍光と明確に識別できる現象は見出されていなかった。

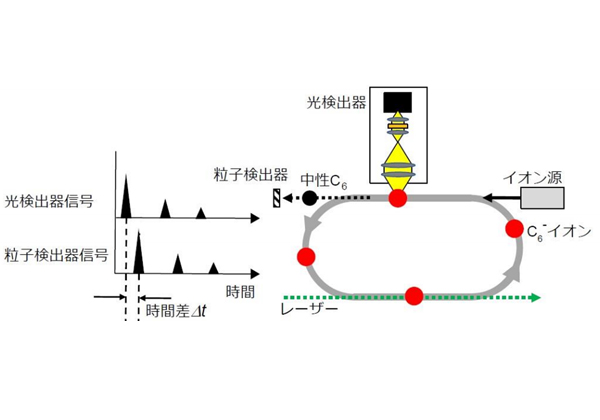

今回,研究グループは首都大学東京に設置された静電型イオン蓄積リングという装置を用いて,炭素原子が直線状に6個結合してできた分子負イオンC6–を閉じ込め,そこから放出される再帰蛍光を検出することに成功した。

この発見は,物質の熱運動の1つである分子振動運動と分子内に存在する電子の間でのエネルギー変換に関する基礎学術上の重要な成果であるだけでなく,宇宙空間に存在する分子に新しい発光過程が存在することの確たる証拠としても大きな意味を持つ。

今までに,星間空間に存在する分子負イオンとしては,C6–に水素原子がひとつ付加されたC6H–イオンなどが赤外望遠鏡による観測から発見されており,他にも数多くの分子負イオンの存在が期待されている。

分子負イオンは一般に生成されたときには非常に高温であり,壊れる前にすぐさま冷却されて安定化する必要があると考えられている。

C6–が再帰蛍光により光としてエネルギーを放出してきわめて早く冷えるということは,星間空間においてこのような分子負イオンが,赤外望遠鏡では観測できないものも含め,大量に存在できることを示唆している。また,可視光による観測によって新たな星間分子が発見される可能性も示唆されるとしている。

関連記事「東大ら,赤外線分光により星間空間に大きな有機分子の吸収線を多数発見」「東大ら,原始星を取り巻く大型有機分子の回転リングを発見」「京産大,赤外線で「ぼやけた星間線」を観測」