3. 超広帯域量子もつれ光の発生

量子OCTの分解能を高くするためには,光源である量子もつれ光の帯域を広げる必要があることは先に述べた。量子もつれ光の発生においては,バルク非線形結晶や分極反転光デバイスが多く用いられる。しかし光の出射角度が波長に依存することなどから,超広帯域化は容易ではなかった。その問題を克服するための提案がいくつかなされ,我々も複数のバルク非線形結晶を用いた広帯域化の提案と実証を行った15)。

その中で我々が注目したのが,S. E. Harrisが理論提案した,分極反転周期をチャープさせた分極反転光デバイスである16〜18)。このデバイスでは,分極反転周期が,ポンプ光入射側から徐々に長くなっていく。発生する2つの光子の波長は分極反転周期によって決まるため,広帯域な量子もつれ光の発生が可能となる。

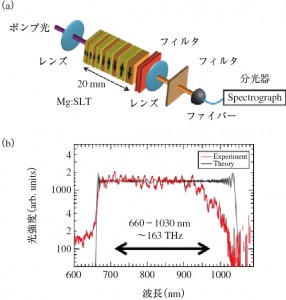

我々はチャープ分極反転光デバイスとして,物質・材料研究機構の栗村グループの作製したMg:SLT(マグネシウム添加タンタル酸リチウム)素子を用いた7)。模式図を図2(a)に示すが,分極反転周期は3.12μmから3.34μmまで約7%チャープしており,結晶長20 mm(総周期数6000以上)に渡り精密に制御されている。

これは高精度な電極の微細加工技術により初めて可能となった。この素子にポンプ光として波長401 nmのレーザー光を入射し,量子もつれ光を発生させた(図2(a))。ポンプ光をフィルタにより遮断,発生した光子をファイバーにて分光器に導入し,計測したスペクトラムを図2(b)に示す。波長域660−1030 nm,周波数帯域163 THzという超広帯域に渡り,光子の発生を確認できた。これは理論的に予測される値(波長域660−1040 nm,周波数帯域166 THz)とよく一致している。