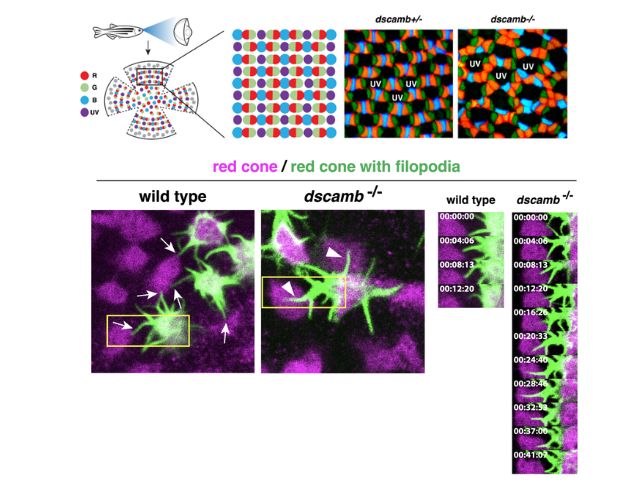

沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究グループは,ゼブラフィッシュの網膜内の色を感知する細胞において,Dscambと呼ばれるタンパク質が “自分の仲間を避ける自己回避” をすることで,細胞同士が最適な間隔を保ち,最適な視覚を得ていることを発見した(ニュースリリース)。

脊椎動物の網膜に存在する視細胞には主に,暗い場所で働く「桿体」と,明るい場所で機能し,色を感知する「錐体」がある。さらに,錐体には光の波長に応じていくつかの種類があるが,ゼブラフィッシュには赤,緑,青,紫外線を感知する4種類の錐体細胞がある。

「錐体モザイク」とは,網膜の表面で異なる種類の錐体細胞が高度に組織化され,規則正しく配置されている状態を指す。ゼブラフィッシュでは,4種類の錐体が組み合わさり,格子状の規則的な錐体モザイクパターンを形成しているが,脊椎動物全体において,錐体モザイクパターンの形成を直接的に制御する分子はこれまで同定されていなかった。

ゼブラフィッシュには,神経細胞の接続を手助けするタンパク質DSCAMのうち,Dscama,Dscamb,DscamL1という3種類が存在するが,このうちDscambのみが,発達中のゼブラフィッシュの眼の光受容細胞に存在する。研究ではゼブラフィッシュの遺伝子を改変し,機能的なDscambタンパク質を欠損させたところ,錐体モザイクパターン,特に赤色錐体の配列が乱れていることを発見した。

さらに,ゼブラフィッシュの光受容細胞分化の初期段階において,錐体光受容細胞は,その頂端領域から「糸状仮足(フィロポディア)」と呼ばれる細い突起を伸ばすことが報告されているが,今回,光受容細胞分化におけるその生理学的役割を解明し,Dscambが赤色錐体を認識するセンサーとして機能し “自分の仲間を避ける自己回避” をすることで,細胞同士が最適な間隔を保ち,最適な視覚を得ていることを発見した。

Dscambがゼブラフィッシュの錐体モザイク形成において重要な役割を果たしていることが分かったことは,視覚研究にとって重要な意味を持つという。この発見は,最適な視覚にとって不可欠な光受容体の正確な間隔を保つための分子的基礎を示すものであり,ヒトの網膜疾患における同様のメカニズムを解明する糸口となるもの。

研究グループはこの発見について,診断アプローチ,治療法,網膜再生戦略の進歩につながる可能性があるとしている。