立命館大学と米ノースウェスタン大学は,網膜に存在する新しいシナプス機構を発見し,視力に影響を与える疾患や症状に対する標的治療薬の開発を促進する可能性があると発表した(ニュースリリース)。

立命館大学と米ノースウェスタン大学は,網膜に存在する新しいシナプス機構を発見し,視力に影響を与える疾患や症状に対する標的治療薬の開発を促進する可能性があると発表した(ニュースリリース)。

錐体視細胞からの神経伝達物質の放出量は,暗いところでは多く,明るいところでは少なくなり,光の強さによってアナログに変化する。そのため,脳にみられる一般的なシナプスでは,「全か無」のデジタルな情報が伝えられるのに対し,錐体視細胞のシナプスでは,それらのシナプスとは異なる情報伝達が行なわれる。

また,脳にみられる多くのシナプスとは異なり,錐体視細胞がシナプス接続する双極細胞は十数種類と多様。しかし,その接続性が有する機能的意義は不明だった。

今回,ヒト以外の哺乳類の網膜を対象とし,錐体視細胞-双極細胞間シナプスの構造と情報伝達機能の関係が双極細胞タイプによってどう異なるのか明らかにすることを目指した。

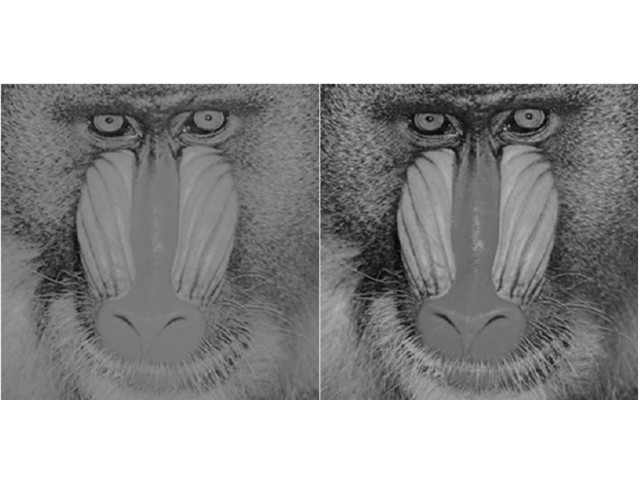

まず,超解像顕微鏡を用いて,錐体視細胞に発現している神経伝達物質の放出部位と再取り込みタンパク質の位置を明らかにした。また,シナプス後接触部のパターンの双極細胞タイプによる違いを明らかにした。

そして,「synaptic accounting」という手法を開発し,錐体視細胞から放出される伝達物質量を,双極細胞のタイプごとの反応に関連付けた。放出される直前の神経伝達物質はシナプス小胞に詰められており,小胞がシナプス前膜と融合する際にパケットとして放出される。

この手法では,錐体視細胞を刺激して放出される伝達物質の量と,同時に双極細胞によって検出される伝達物質の量を小胞単位で推定する。ほとんどのシナプスでは,シナプス前後の細胞は狭い間隙を挟み1対1で直接的に接触するため,放出量と検出量が等しいと仮定される。

しかし,今回注目した錐体視細胞-双極細胞間のシナプスでは,その放出と検出の関係が双極細胞のタイプによって非線形性を示した。

今回注目した錐体視細胞-双極細胞間シナプスの構成要素は中枢神経系にみられるシナプスとほぼ同様。しかし,これらの要素が独特に組織化されることで,双極細胞タイプに依存した情報伝達特性の違いが生み出される可能性を示した。

網膜の構造は層状であり,その相互作用によって実現される情報処理のプロセスは想像以上に複雑と分かってきた。今回,その複雑さが視覚情報処理の初期段階を担う視細胞のレベルから生じていることを示すとともに,視覚機能再生において網膜の構造と機能の関係性の理解の重要性を示唆した。

研究グループは今後,錐体シナプスを構成するタンパク質をより精密に特定することしている。