大阪大学,京都工芸繊維大学,伊トリノ工科大学は,異なる材料間の界面での接触抵抗を直接比較できる界面物性評価手法を開発し,半導体デバイスの利用条件に適した界面材料を提案できることを明らかにした(ニュースリリース)。

これまで半導体/金属界面の接触抵抗は,伝送長法(TLM)を用いて測定されてきた。しかしながら,TLMは,測定サンプル(デバイス)に使用する半導体の厚みを考慮しておらず,半導体や金属,サイズなどの条件が異なるサンプル間で接触抵抗を直接比較し,評価することが困難だった。

研究グループは,異なる材料間の界面での接触抵抗を直接比較するため,サンプルサイズの設計条件に依存することのない新たな接触抵抗評価手法「Advanced TLM」を開発した。これにより,半導体と金属材料の界面での接触抵抗を精密に測定し,同じ半導体と金属の組み合わせでも,温度や使用環境に依存して,接触抵抗値に差異が生じることを明らかにした。この評価手法を用いることで,半導体/金属材料間の界面での接触抵抗を物性値(物理量)として比較することができる。

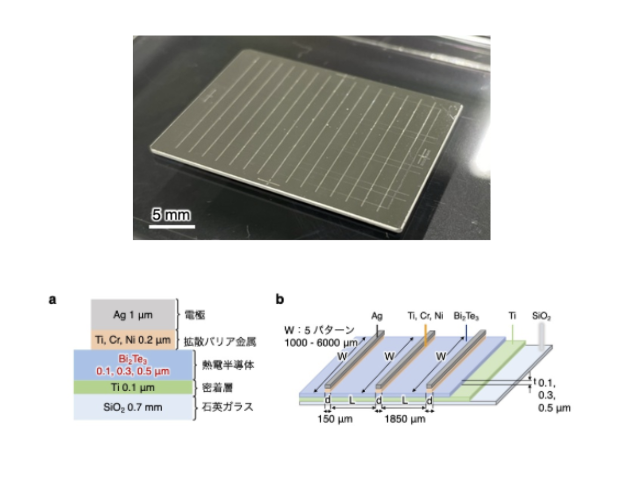

今回の研究では,異なる厚みの代表的な化合物半導体(Bi2Te3系)と拡散バリア金属(Ti,Cr,Ni)を接合した189種類のサンプルを作製した。この異なる界面材料のサンプルを常温(25℃)から高温(105℃)までの温度範囲で調節し,接触抵抗の温度依存性や熱的信頼性を評価した。

その結果,拡散バリア金属の種類に関わらず,半導体/金属界面の接触抵抗値は温度上昇とともに増大した。この結果は,どんな半導体/金属界面でも温度が増大すれば,接触抵抗が増大する可能性を示している。

また,拡散バリア金属のチタン(Ti)と比較して,ニッケル(Ni)は,温度の増大に対する接触抵抗の増加率が小さくなることが明らかになった。これは,電子デバイスの拡散バリア金属として,Tiと比較してNiが高温での使用に適している可能性を示唆している。

この結果は,半導体と金属材料の界面での材料特性や温度依存性を精密に評価することにより,半導体デバイスの各利用環境に最適な界面材料の組み合わせの探索を可能にし,材料の界面における電流輸送が効率化され,高い信頼性を有する次世代半導体デバイスの開発につながると期待されるとしている。