東北大学の研究グループは,S硫化スズ(SnS)薄膜太陽電池の性能を左右するSnS薄膜の電気的性質と膜質に,スズと硫黄の比率(組成)が及ぼす影響を解明した(ニュースリリース)。

SnSは,地球上に豊富で無害なスズと硫黄だけで構成される環境に優しい半導体であることから,太陽電池や熱電変換素子としての活用が期待されている。

しかし,硫黄が蒸発しやすい元素であることから,SnSを薄膜にする際には,スズと硫黄の比率が化学式通りの 1:1 からわずかにずれるが,その影響については十分に解明されていなかった。

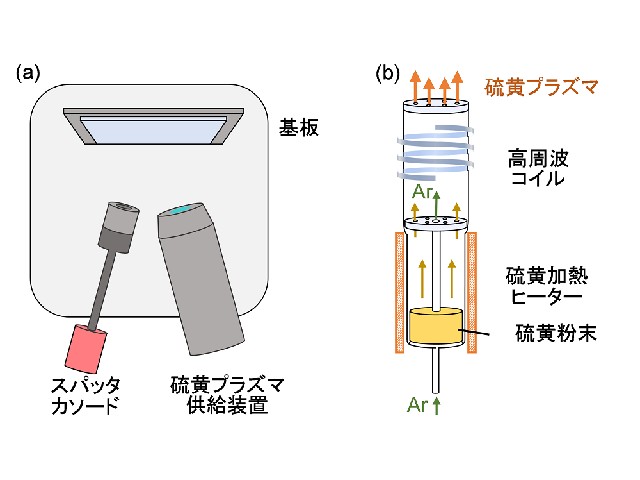

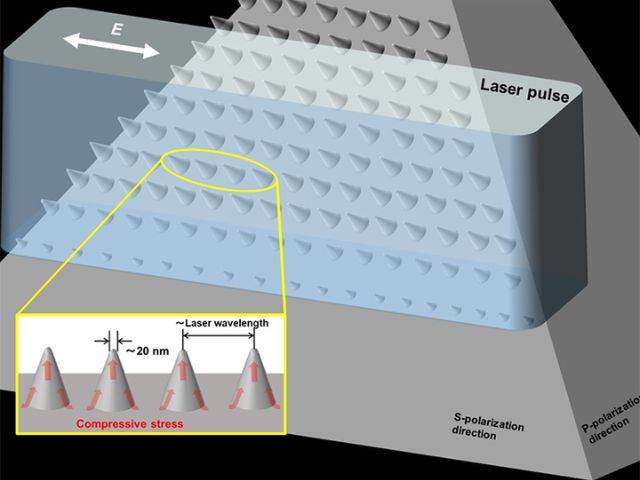

研究では,SnS薄膜を作製する際に,硫黄の供給量を厳密に制御できる独自の手法を用いた。具体的には,SnS 焼結体をターゲットとした通常のスパッタリングに加えて,プラズマ化した硫黄を薄膜堆積部に供給する。

硫黄プラズマは,硫黄粉末をヒーターで加熱して得られる硫黄蒸気に高周波を印加することで得られる。硫黄粉末の加熱温度を変えることで,硫黄プラズマの供給量を制御し,薄膜中の硫黄量を精密にコントロールした。

これにより,スズと硫黄の比率が微妙に異なるp型SnS薄膜(1:0.81,1:0.96,1:1,1:1.04)の作製に成功。これらの薄膜を詳細に解析した結果,わずかな組成のずれが,電気的特性や膜質に大きな影響を及ぼすことが明らかになった。

化学量論組成からわずかでもずれた場合は,粒子が粗く堆積し,空隙の多い膜質となることが明らかとなった。特に,硫黄が過剰な場合はキャリア密度が急上昇する一方で,硫黄が不足してもキャリア密度はほとんど変化しないという結果が得られた。これは,硫黄不足によってアクセプタ型とドナー型欠陥が同時に生成し,互いに補償し合うためと推察されるという。

このような欠陥は太陽電池の性能を劣化させる要因となるため,回避すべきものだが,硫黄不足の影響がキャリア密度の変化として現れにくいことから,これまで見過ごされてきた可能性があるとする。この結果は,これまで「化学量論組成」とされてきたSnS薄膜が,実際にはごくわずかに硫黄不足であった可能性を示唆する。

一方で,化学量論組成となった薄膜は,粒子が密に堆積した膜質で、正孔の移動度が11cm2V-1s-1と非常に高く,太陽電池に適していることが明らかになった。

研究グループはこの成果について,次世代のエネルギー変換デバイスにおけるSnSの実用化に向けた重要な知見だとしている。