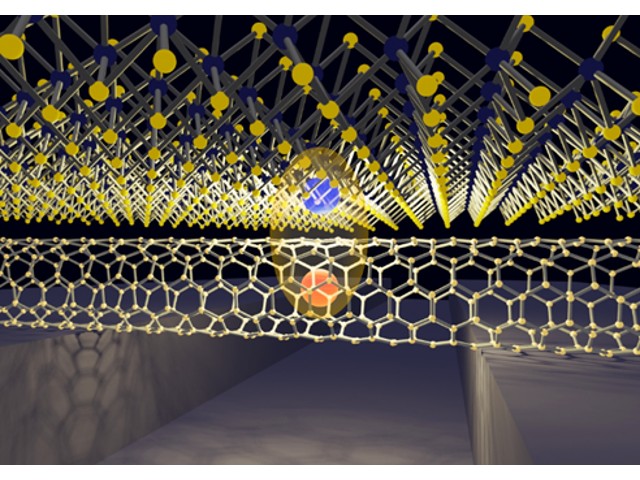

京都大学,産業技術総合研究所,物質・材料研究機構は,あらかじめ構造を揃えた細いカーボンナノチューブ(CNT)の集合体に熱処理を行なうという非常にシンプルな方法で,元のCNTの炭素の並ぶ方向を保ったままCNT同士を融合し,直径2倍のCNTへと効率よく変換できることを発見した(ニュースリリース)。

炭素の円筒状ナノ材料であるCNTは,優れた物性により未来の機能材料として期待されている。その物性は円筒の直径や炭素の並び方(CNTの構造)に強く依存するため,長年,特定の構造をねらった合成や,混合物から分離するための研究が盛んに行なわれてきた。

しかしながら,直径1nm程度以下の細いCNTでは構造制御の様々な方法が提案されている一方で,より太いCNTでは,同程度の直径で炭素の並ぶ向きの異なるCNTの種類が非常に多くなり,構造選択的合成や構造分離が困難だった。

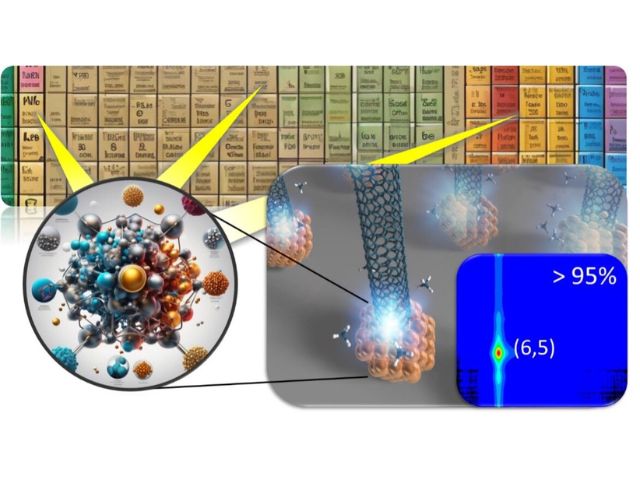

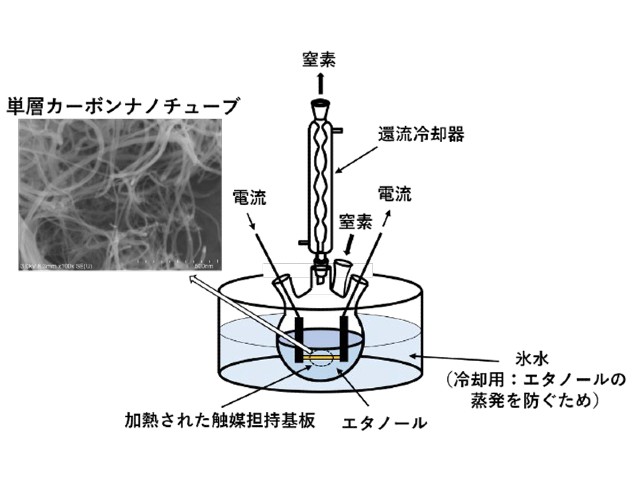

研究では,あらかじめ構造分離を行ない,構造を揃えたCNT集積体を,5×10-4Pa程度の減圧下で900‒1000ºCで熱処理するというシンプルな方法で,細いCNT同士を効率よく融合させ,直径2倍の太いナノチューブに変換できることを発見した。

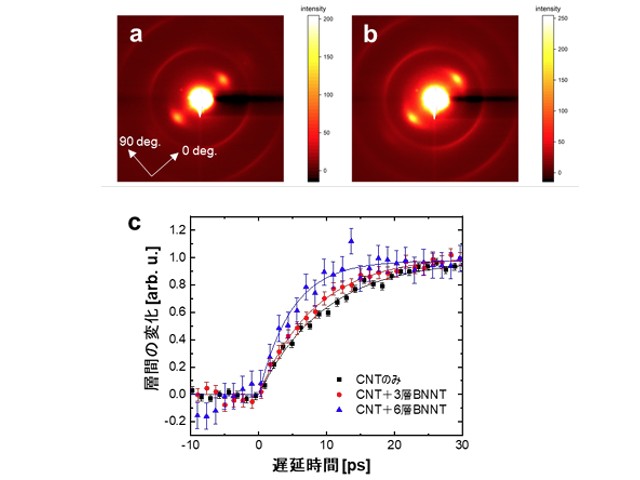

さらに,10Pa程度の微量酸素の存在下では,酸素が触媒として働き,融合に必要な温度を従来報告されていた熱処理温度より1000℃以上低い600ºCまで下げられることもわかった。得られた太いナノチューブは,前駆体の細いナノチューブのカイラル角を保持したまま直径が2倍になっていることも確認した。

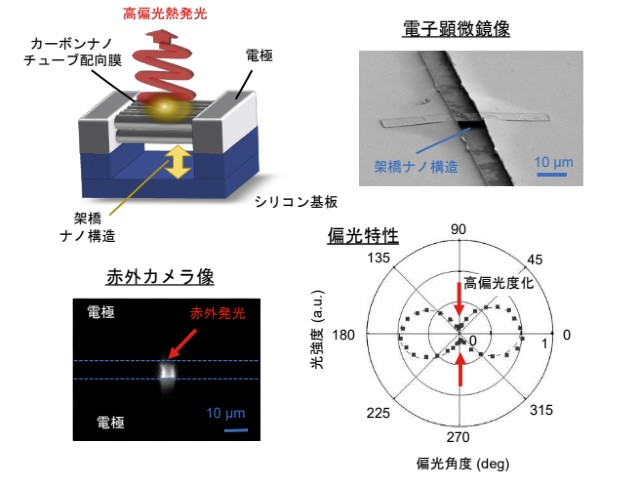

また,ナノチューブの融合反応がナノチューブ膜全体で効率的に起こっていることも確認できた。融合により合成された多数のナノチューブが,確かに特定構造のCNTとしての性質を持つことを示す明瞭な励起子共鳴ピークが観測されたのは世界で初めて。

これは,融合したナノチューブがマクロスケールの試料中に多数存在し,それらが実際に特定種のナノチューブに固有の電子構造と光学特性を持つことを明確に示すもの。特に,カイラル角が30ºの「アームチェア型」と,30ºに近い「近アームチェア型」のナノチューブのみが効率よく融合し,カイラル角が小さいナノチューブの融合はほとんど生じなかった点は注目すべきだという。

この結果は,幾何学的要因による融合反応のエネルギーコストの構造依存性を強く示している。この研究では,観察されたナノチューブの融合効率の構造依存性を理解するための合理的なメカニズムも提案した。

研究グループは,これまで困難だった太いCNTの構造選択合成や,CNT集合体の特性を後処理により大幅に改変することを可能にする成果だとしている。