名古屋大学の研究グループは,従来組成を大きく超えた50%以上の極めて高い錫組成を有する14族ゲルマニウム錫単結晶(エピタキシャル)薄膜の創製に成功した(ニュースリリース)。

新世代の半導体集積回路として,光電半導体素子の集積回路への融合による光電集積デバイスの高速化,省電力化,多機能化,小型化が期待されている。従来,光電デバイス,特に発光デバイスは,直接遷移型の電子物性(エネルギーバンド構造)を持つガリウムヒ素(GaAs)等のIII-V族化合物半導体で形成されることが一般的だった。

一方で,錫(Sn)を含む一部のゲルマニウム錫(GeSn)やシリコン錫(SiSn)などの混晶半導体は,IV族半導体でありながら直接遷移型の電子物性を持ち,なおかつ世界で最も多用されているSi系集積回路の製造プロセスにも親和性が高いことから,新規IV族混晶半導体として今世紀に入り注目が高まっている。

これらのGeSn,SiSn混晶半導体は,赤外線LEDあるいはレーザーダイオード,フォトダイオードなど次世代の赤外発光・受光デバイスに向けた半導体材料として,光配線集積回路,多波長赤外線LiDARや各種赤外線センサーなどへの応用,展開が期待されている。

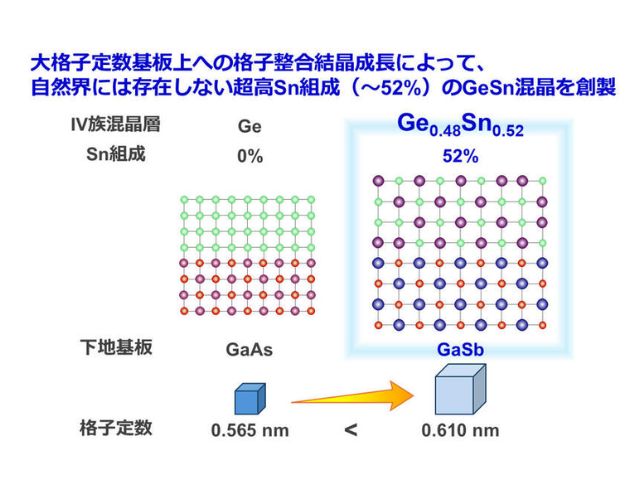

究グループは今回,世界に先駆けて,52%の超高Sn組成に達するGeSnの単結晶薄膜の創成に成功した。さらに,このGeSn混晶は,不定比組成で乱雑な構造を持つ従来のGeSn混晶(Sn組成1%~25%程度)とは異なり,組成比Ge:Sn=1:1となるSn組成50%において,規則的なGe-Sn結合構造を有する新規GeSn混晶材料である可能性が実験的に示された。

今回の成功の要点は,目的とする高Sn組成のGeSn混晶に一致する格子定数を有するガリウムアンチモン(GaSb)単結晶基板を用いた点にある。

創製された超高Sn組成GeSn混晶薄膜は,従来にない高いSn組成から極狭ギャップの半導体として機能することが予想され,中・遠赤外線受発光デバイスや高移動度トランジスタなどの諸電子デバイスへの応用も期待されるという。

また,もしも規則系かつ定比組成のGeSn混晶を形成できれば,IV族混晶半導体の物質科学,結晶材料工学に新たな展開がもたらされる可能性もあるとする。

研究グループは今後,その結晶形成方法や結晶構造の制御技術を確立するとともに,その結晶構造や電子・光電物性などのより詳細な解明,デバイス作製技術の構築と多様な応用展開を目指していくとしている。