高エネルギー加速器研究機構は,酸素発生電極で起きる反応過程を直接観察できる手法「波長分散型(エネルギー一括測定型)軟X線吸収分光法」を世界で初めて開発した(ニュースリリース)。

太陽光を用いて水を水素と酸素に分解できる半導体光触媒は,生成した水素をエネルギーとして使用できるため,環境負荷の低い次世代エネルギー源の一つ。この半導体光触媒はp型半導体材料でできた水素発生電極とn型半導体材料でできた酸素発生電極を組み合わせてデバイスとして用いられている。

酸素発生電極は水素発生電極に比べ,性能のボトルネックになっているため,システム全体の性能向上のために,酸素発生電極の性能向上が必須となっている。

一方で,電極上での酸素発生の反応過程には未だ不明点が多い。特に,光触媒による水分解反応は固液界面での反応を扱うため,この固液界面でどのような化学種が生成し,どのように反応が進行するかがデバイスの特性を左右すると考えられる。

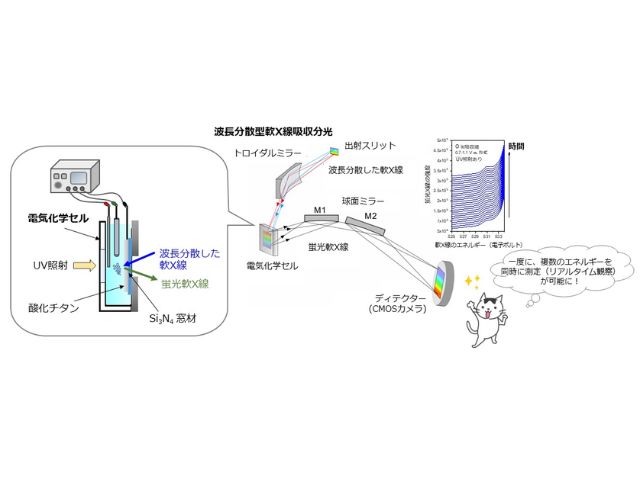

研究グループは今回,モデル触媒として,本多・藤嶋効果で知られる酸化チタンに着目し,波長分散型(エネルギー一括測定型)軟X線吸収分光法を用いることで,酸化チタンの固液界面における化学反応(酸素発生反応)を観察した。

この手法を用いると,さまざまなエネルギーを持つ軟X線の吸収の大きさを一度に測定することができるため,化学反応中に現れる化学種の時間変化をリアルタイム観察することができるという。

軟X線吸収分光法は金属酸化物半導体の表面・界面における化学種やその電子状態を観察できる強力な手法。電位をスキャンしながら(またはUV光や可視光を照射しながら)固液界面の触媒反応時の電極/電解質溶液界面に生じる化学種をリアルタイムかつオペランド測定することで,触媒電極表面近傍に吸着した中間体や発生した酸素を観察することができた。

これにより,水分解時の酸素発生電極の表面近傍に生じた中間体や酸素を,反応させながら観察することができるようになった。研究グループは,水素燃料を活用した社会のカーボンニュートラル化をはじめとする社会課題の解決に向けた材料開発への貢献が期待される成果だとしている。