千葉大学の研究グループは,微小粒子状物質(PM2.5)に代表されるエアロゾルのについて長期の衛星観測ビッグデータを解析し,エアロゾルをトレーサーとしてみなすことで,気候の異常などに伴う大気輸送場の変化を検出できることを明らかにした(ニュースリリース)。

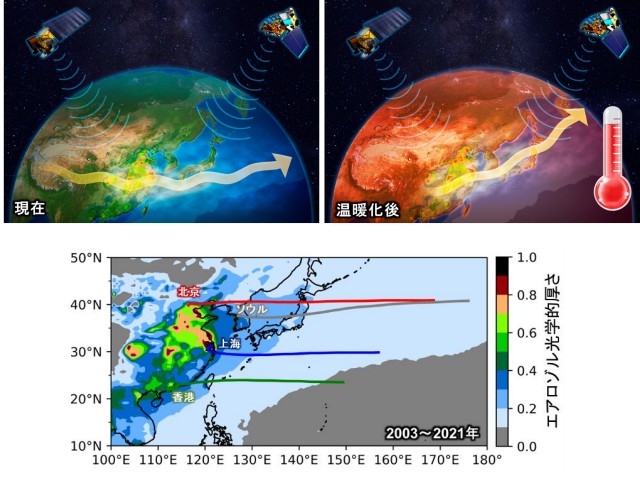

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 6 次評価報告書(AR6)によると,気候変動の進行に伴って,中緯度で温帯低気圧が通過する経路やそれに付随する降水領域が極側へシフトしていると考えられている。また,陸域においても,気候ゾーンの極側へのシフトが報告されている。

気候変動の将来予測が行なわれているが,予測よりも気候変動の影響が深刻化することもあり得るため,一刻も早く正確な気候変動の検出を行なう必要がある。PM2.5に代表されるエアロゾルは人々の健康だけでなく,太陽光を吸収・散乱する効果や雲の性質を変化させる効果によって地球の気候にも影響を及ぼす。

研究では,こういったエアロゾルが気候に及ぼす影響とは全く異なる観点でエアロゾルをとらえ,エアロゾルをトレーサーとみなして気候の異常を検出する新しい方法を開発した。

具体的には衛星搭載センサーMODISのエアロゾル光学的厚さ(AOD)のビッグデータを解析した。AODとは,大気中のエアロゾルによる光の強度の減衰を決める量のこと。減衰する要素としては光吸収と光散乱に分けられる。

研究グループはエアロゾルをトレーサーとみなす方法を用いることで,気候の異常などに伴う大気輸送場の変化を検出できることを明らかにした。また,2003年から2021年にかけて,中国沿岸域から真東に運ばれる越境大気汚染の距離が短くなる傾向を見いだした。

これは,地球温暖化に伴って越境大気汚染経路が北にわずかにシフトしたことで説明できるという。この傾向を精度高く評価して気候の異常をいち早く検出するためには,さらに長期にわたった人工衛星による地球観測が不可欠であり,あらためて人工衛星による地球観測の重要性を浮き彫りにした。

研究グループは,我が国の主要な地球観測衛星による地球観測の継続とともに,数値シミュレーションやデータサイエンスといった手法を相補的に活用し,気候危機の影響を抑えた安心安全な地球環境の実現を目指していきたいとしている。