名古屋大学の研究グループは,従来工業的に使われていたMOCVD法に代わる,プラズマを用いたGaN半導体の新しい結晶成長法を開発した(ニュースリリース)。

GaN半導体は従来,MOCVD法で成長されていたが,有毒なアンモニアガスを大量に使用し,成長温度が 1150℃以上と高温なため,高品質化とコスト低減に課題があり実用化の障害となっていた。

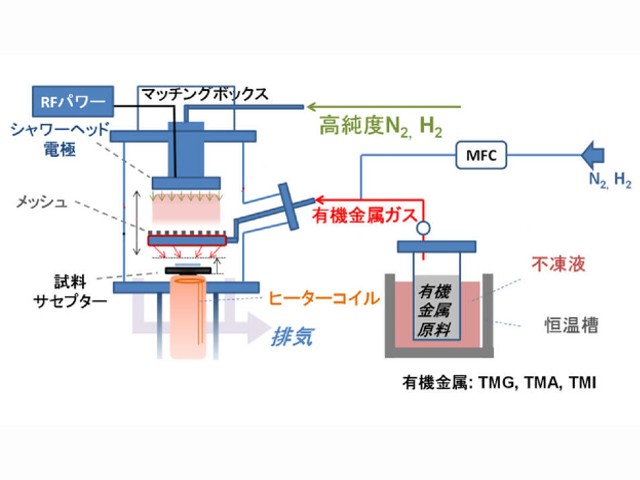

これらの課題を克服するために,研究グループは,低温プラズマを用いた窒素/水素ラジカルを利用する新しい結晶成長法であるREMOCVD法(ラジカル支援有機金属化学気相成長法)を開発した。

開発したREMOCVD法では,アンモニアガスを使用せず,窒素と水素ガスを用いてGaN半導体を低温約800℃で高速成長できる。従来のMOCVD法に代わる新規な結晶成長法であり,低消費電力GaN半導体デバイスの低コスト化,高品質化につながるため,これまでのSiC半導体よりも変換効率が高いパワー半導体の進展が加速され,さらなる脱炭素社会の発展が期待されるとしている。

【解説】今年5月,大学研究室から青酸カリが盗まれるという事件があった。今後は大学に限らず,公的研究機関や企業の研究所などで備品管理がより徹底されることだろう。一方で,有害物質を元から排除した技術や製品開発も進められている。

今回の名古屋大学が発表したアンモニアガス不要のGaN成長技術もその一つではないだろうか。アンモニアガスはその臭いはもとより,爆発する危険もあり,取り扱いには十分に気を付ける必要がある。しかしながら,GaN成長プロセスで必要とされるMOCVD装置には,不可欠なガスとなっていた。これを不要としたことは大学などの研究マネジメントにも大きな意味を持つ。

名古屋大学が開発した技術はパワー半導体の低コスト化や高品質化も可能にするというが,生産効率とともに,カーボンニュートラル実現にもつながる安心・安全なものづくりの循環が生まれることに期待したい。(月刊誌OPTRONICS編集長 三島滋弘)