東京大学,理化学研究所,高輝度科学研究センターは,GaNb4Se8という化合物において,金属分子の形が冷やすと変化する現象を発見した(ニュースリリース)。

固体中において金属イオンが分子を形成する現象はしばしばみられる。しかし,そのほとんどは規則正しく並んだイオンが,ある温度以下で寄り集まることで分子を形成するというものだった。

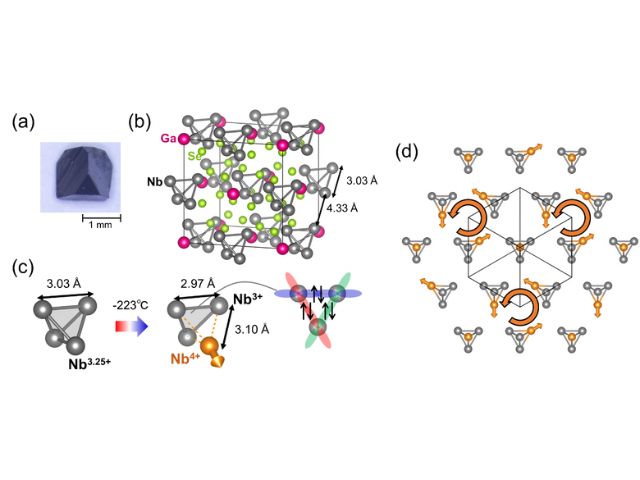

研究グループは,三次元的な立方晶の結晶構造をもつGaNb4Se8という化合物に着目した。この物質は室温でニオブ(Nb)イオンが正四面体の分子を形成している。GaNb4Se8は-223℃で相転移を示すことが知られており,過去の粉末X線回折実験から,立方晶から立方晶への珍しい相転移の可能性が予想されていた。しかし,低温相における結晶構造は解明されていなかった。

今回,研究グループは大型放射光施設SPring-8においてGaNb4Se8の単結晶を用いたX線回折実験を行ない,GaNb4Se8の低温相の結晶構造の解明を試みた。その結果,高温相では正四面体だった分子が,低温相では変形して正三角形分子と孤立したイオンに分かれることが分かった。

このように,高温で既に存在する金属分子が,低温で異なる形の分子に変形する例は,これまで知られていない。また,詳細な解析の結果,高温相では各Nbイオンの形式価数は+3.25価という中途半端な値だったが,低温相では正三角形分子を形成するNbが+3価,孤立したNbは+4価へと変化する電荷秩序が起きていることが分かった。

このとき,+3価のNbイオンは,LiVO2の+3価のVイオンと同じメカニズムで正三角形分子を形成していることが分かった。また,+3価のNbイオンがつくる正三角形分子の中心から+4価のNbイオンに向かって局所的な電気双極子モーメントが出現しており,それらが鏡に映らないと元に戻らないキラルな配置で秩序することで,立方晶の結晶構造を保っていることが分かった。

さらに,光ファイバーを用いた結晶歪み計測(FBG法)を用いることで,相転移に伴う結晶全体の変化を精密に測定した。その結果,Nb分子内ではイオン間距離が約2%変化するにもかかわらず,結晶全体はFBG法の計測精度の範囲では全く歪んでいないことが分かった。

研究グループは,このような結晶歪みのない金属分子の変形は前例がなく,今後,キラルな秩序に起因した物理現象の発現や,センサーやスイッチングデバイスなどの応用材料開発につながることが期待されるとしている。