筑波大学の研究グループは,クライオ電子顕微鏡により光を集めるタンパク質の構造を調べ,カルシウムが少なくても光合成ができるメカニズムを明らかにした(ニュースリリース)。

硫化水素を使って光合成を行なう紅色硫黄細菌の多くは,温泉・海中といったカルシウムが豊富な環境に棲息しており,太陽光エネルギーを化学エネルギー(電子)に変換するタンパク質複合体のコア光捕集反応中心複合体(LH1-RC)の立体構造では,光捕集に特化したアンテナタンパク質であるLH1にカルシウムが結合している。

しかし,カルシウム含量の少ない軟水や欠乏状態の水中でも増殖できる常温菌のモデル種アロクロマチウム・ビノサムについては,これまで,光合成にカルシウムは関与していないと考えられており,そのメカニズムは謎につつまれていた。

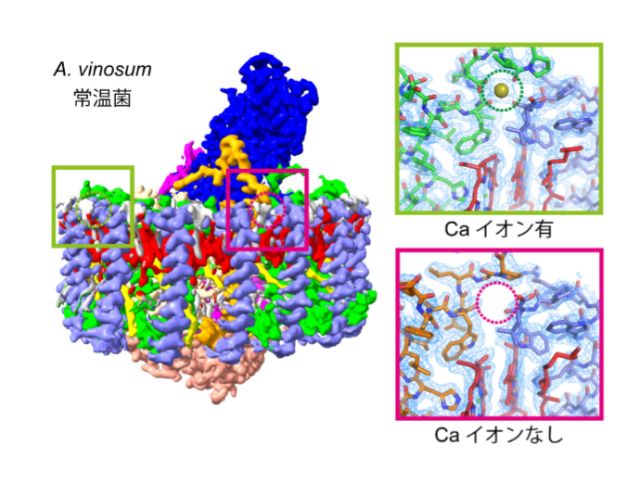

今回,常温菌Allochromatium vinosumのLH1-RCをクライオ電子顕微鏡により可視化したところ,今までに報告されているような,生育時にカルシウムが必要な種が持つLH1-RCの立体構造と異なり,一部にのみカルシウムイオンが結合できることが分かった。

この結合位置は,カルシウムイオン濃度が異なるタンパク質精製に影響されないことから,カルシウムイオンは生育時に取り込まれたものと考えられ,かつ結合位置も一定していた。

類縁種で温泉に棲息する好熱菌のサーモクロマチウム・テピダムでは,16個あるLH1サブユニットのすべてにカルシウムイオンが結合しているのに対し,この種では6個のみが結合していた。

これらのことから,カルシウムイオン結合位置付近のアミノ酸配列には複数のパターンがあり,それに応じてカルシウムイオンが結合できるかどうかが決まっていることを明らかにした。

また,サーモクロマチウム・テピダムではLH1サブユニットを構成するα鎖のカルシウムイオン結合位置からカルボキシル末端の領域が明瞭に観察できたが,この種のカルボキシル末端は熱揺らぎのためランダムな位置にあり,平均的な立体構造を観察することができなかった。

このことは,常温ではこの種のLH1サブユニットにカルシウムイオンが結合していても,カルボキシル末端側は影響を受けにくいことを示唆しており,これまでの結果をうまく説明することができた。一方で,高温ではカルシウムイオンが存在しないとタンパク質の安定性が損なわれることも,実験によって分かった。

研究グループは,この研究成果は,多くの生物にとって有毒な硫化水素を硫黄へ分解しつつ,淡水中でも光合成を行なえる種の,高効率な太陽光エネルギー利用への貢献や環境保全への活用が期待されるとしている。