名古屋大学の研究グループは,珪藻の集光アンテナの特徴的な光吸収と励起エネルギー移動に寄与する物理化学的要因を,量子化学計算に基づく励起子モデルを用いて解明した(ニュースリリース)。

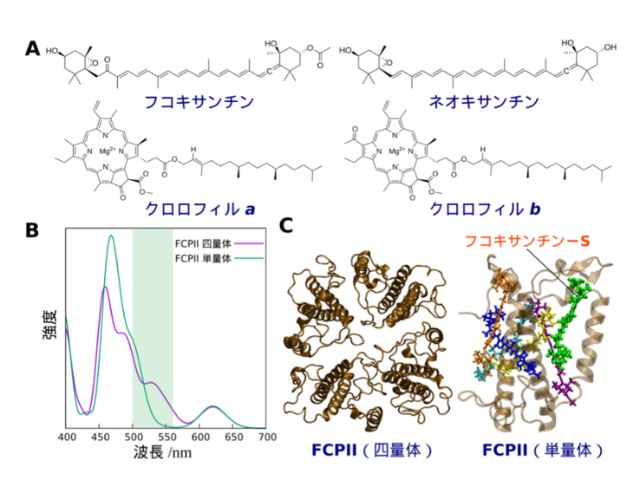

珪藻とホウレンソウの集光アンテナは化学構造の類似した化合物で構成されるが,吸収波長は異なる。近年,珪藻の集光アンテナであるフコキサンチン・クロロフィルa/c結合タンパク質(FCPII)は,四量体を形成することやホウレンソウの集光アンテナとは構成するプロトマーの個数が異なることが明らかにされている。しかしながら,集光アンテナの吸収波長調節の分子機構は不明だった。

研究グループはまず,珪藻のFCPIIに対する吸収スペクトルの計算を行なったところ,珪藻の赤褐色の体色に関連する500-560nmの波長領域におけるスペクトルを確認することができた。

次に,スペクトル解析により,珪藻FCPIIの500-560nmの光吸収は,FCPII中に通常のフコキサンチン分子とは別に含まれる特別なフコキサンチン分子に起因することが明らかになり,これをフコキサンチン-Sと命名した。

珪藻のFCPIIとホウレンソウの集光アンテナ(LHCII)の立体構造を比較したところ,LHCIIにはフコキサンチン-Sと同様の位置にカロテノイド分子は存在しなかったことから,FCPII中でのフコキサンチン-Sの存在は珪藻の集光アンテナにおける大きな特徴と分かった。

さらに,FCPIIに特徴的な500-560nmの光吸収は,FCPIIの四量体化によってプロトマー間が近接した結果,フコキサンチン-Sが隣接する荷電アミノ酸やクロロフィルaと強く静電相互作用することによって引き起こされることが明らかになった。

電子カップリングを解析した結果,FCPII中のフコキサンチン-Sは,FCPII中に含まれる他の通常のフコキサンチン分子よりもクロロフィルaに対して励起エネルギー移動を起こしやすいことが示された。

FCPIIに含まれるクロロフィル分子は600nmより長い波長の光を吸収するため,水深5mで生息する珪藻は,クロロフィルだけでは光合成に必要な太陽光エネルギーを獲得できない。

この研究により,FCPII内における励起エネルギー移動の経路は,通常のフコキサンチンからフコキサンチン-S,そしてクロロフィルaに至ることが示唆された。

研究グループは,長波長の太陽光が届かない海中で珪藻がフコキサンチン-Sを用いた光捕集をしていることを示す成果であり,光合成生物がその生活環境に適応する生存戦略に重要な情報だとしている。