東京大学と愛媛大学は,約130億年前の初期宇宙におけるクェーサーの分布を調べ,そのダークマターハローの質量を初めて測定することに成功した(ニュースリリース)。

ダークマターは光を発しないため直接観測することはできないが,その塊であるダークマターハロー(ダークマターが自身の重力で集まった塊)が銀河の質量の大半を担っており,銀河の成長に大きな影響を与えると考えられている。

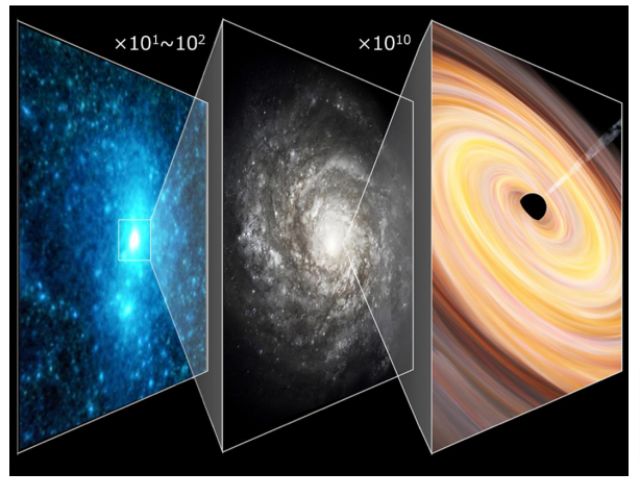

一方,超大質量ブラックホールはほぼすべての銀河の中心に存在し,その活動性が高まるとクェーサーとして観測される。この11~12桁も大きさの異なるブラックホールとダークマターハローが,特に初期宇宙において,どのような関係を持っているのかは謎のままだった。

研究グループは,遠方銀河の「群れ具合」を観測するため,すばる望遠鏡に搭載されたハイパーシュプリームカムによる,HSC-SSPと呼ばれる広範囲かつ高感度の大規模観測データの中から,遠方の暗いクェーサーを探査するプロジェクト SHELLQsで発見されたクェーサーを用いた。

SHELLQsは従来よりかなり暗いクェーサーを複数発見し,これにより,約130億年前の時代におけるクェーサーの「群れ具合」を測定することが可能になった。

実際,SHELLQsでは従来の観測と比較して約30倍の個数密度で約130億年前のクェーサーを検出している。

解析には107個のクェーサーを使用し,その空間分布からダークマターハローの質量を評価したところ,5×1012太陽質量という結果が得られた。130億年前という初期宇宙でクェーサーのダークマターハローの質量を測定したのは初めて。

130億年前という初期宇宙で5×1012太陽質量(太陽の 5 兆倍)というのは,かなり重たいダークマターハローに相当する。これを他の時代の測定結果と比較してみると,クェーサーの存在するダークマターハローの質量は時代に依らず,ほとんど一定であるということがわかった。

言い換えると,クェーサー,つまりブラックホールが活動的になっている銀河のダークマターハロー質量はほとんど変化しないことになる。

この結果から,ダークマターハローの質量がある範囲内にあるとその内部のブラックホールの活動性が高まる,つまり時代に依らないクェーサーの出現に関わる普遍的なメカニズムが働いているとも考えることができる。

研究グループは,遠方クェーサーの探査は今後,国際的な大規模観測が進行するにしたがってさらなる発展を遂げることが期待され,宇宙の歴史におけるブラックホールの成長や銀河との共進化についての理解が深まるとしている。