三重大学,沖縄科学技術大学院大学,茨城大学は,水田などの淡水に棲息する紅色細菌のRhodobacter capsulatus(ロドバクター・カプシュラタス)の「膜タンパク質コア光捕集反応中心複合体の立体構造」について,クライオ電子顕微鏡(Cryo-EM)による可視化に成功した(ニュースリリース)。

三重大学,沖縄科学技術大学院大学,茨城大学は,水田などの淡水に棲息する紅色細菌のRhodobacter capsulatus(ロドバクター・カプシュラタス)の「膜タンパク質コア光捕集反応中心複合体の立体構造」について,クライオ電子顕微鏡(Cryo-EM)による可視化に成功した(ニュースリリース)。

コア光捕集反応中心複合体(LH1-RC)は,光合成細菌が太陽光エネルギーを集め,光から電子へ変換し,作り出した電子を渡す役割を担っている膜タンパク質。

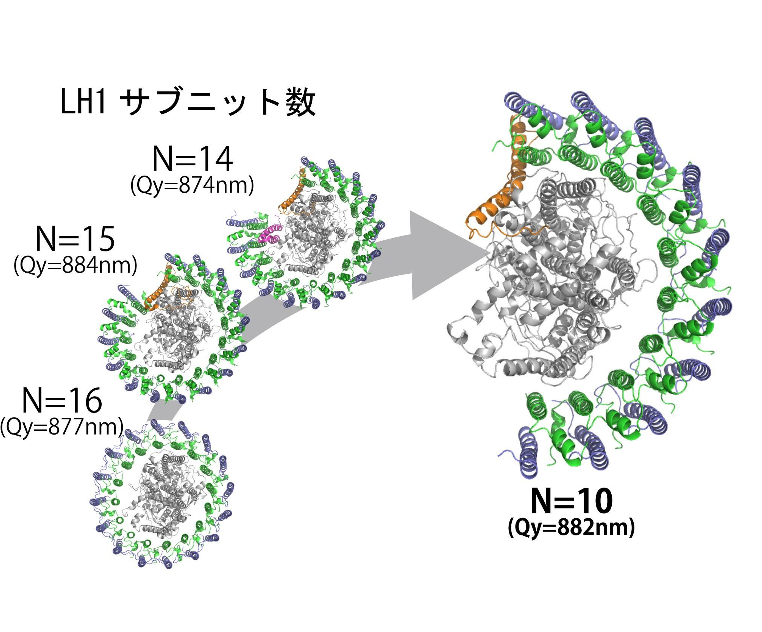

これまで立体構造が報告されている紅色細菌のLH1-RCは,光捕集に特化したアンテナタンパク質であるLH1が反応中心RCをリング状に取り囲むように並ぶものばかりだった。アミノ酸配列や立体構造での比較からも,非常によく似ているにもかかわらず,このようなLH1サブニット数に違いが生じるメカニズムは,謎につつまれていた。

ロドバクター・カプシュラタスのコア光捕集反応中心複合体は,他の種とは異なり,LH1サブニット数が10個と最小構成数となっており,理論的には8個のサブニット数で光合成が可能であることを支持する結果となっている。

さらに,近縁種であるロドバクター・スフェロイデスでは同じ単量体が二つ集まった二量体も形成できることが知られているが,この種ではその集合時のカギとなるPufXの形が大きく異なるうえ,2021年に発見した二量体を安定化するProtein-Uも存在しないことから,単量体として機能することが立体構造上からも明らかになった。そのため二量体を形成することはなく,本当の意味で極小サイズの光合成ユニットであることを明らかにした。

今回得られた立体構造から,光捕集複合体の進化的な謎であった最小構成数での機能ユニットを示唆することが可能となり,理論上LH1サブニット数が8個以上なら近赤外領域の吸収極大波長に大きな影響を及ぼさないこととも一致し,これらの特徴をうまく進化的に取り入れて効率的に生き残れる戦略を取っていることがわかった。

そのため研究グループは,極小サイズの構成数でも高効率な太陽光エネルギー利用への貢献,環境保全への活用が期待されるとしている。