東京大学の研究グループは,若い大質量星の周りの近赤外線分光スペクトルを詳細に解析し,低温環境下で窒素を含むシアネートイオン(OCN–)と考えられる物質の存在量が紫外線強度とよく相関していることを明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,若い大質量星の周りの近赤外線分光スペクトルを詳細に解析し,低温環境下で窒素を含むシアネートイオン(OCN–)と考えられる物質の存在量が紫外線強度とよく相関していることを明らかにした(ニュースリリース)。

宇宙空間の低温環境下(絶対温度20K以下)で窒素が生命体の重要な構成要素であるアミノ酸のような複雑な分子に成長していく化学過程は,まだ十分に理解が得られていない。また重水素は宇宙における物質進化の重要な指標とされているが,宇宙空間内ではかなりの量の重水素の存在形態が不明で,未検出となっている。

研究グループは,日本の赤外線衛星「あかり」が観測した若い大質量星の近赤外線スペクトルを詳細に解析し,シアネートイオンの吸収と紫外線強度に強い相関があることを示す結果を得た。

また4.4μmに見られる重水素と芳香族の炭素との結合の振動モードによると考えられる放射強度の超過と,PAHがもつ3.3μmに見られる水素と芳香族の炭素(水素―炭素バンド)の振動モードの輝線バンド強度に相関があることを見出し,PAH中の重水素の存在を明確に確認した。

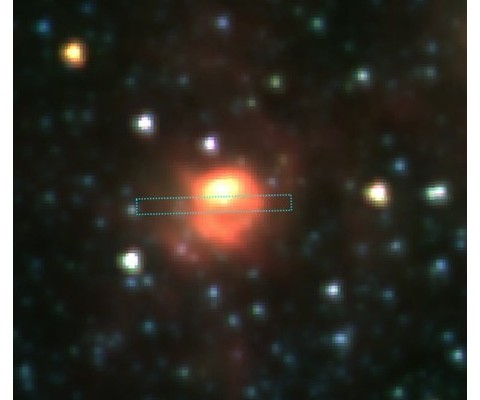

シアネートイオンの生成には低温の環境が必要。一方,3.3μm,4.4μmの輝線バンドを励起するには十分な紫外線が必要であることが知られている。今回の観測天体は,これまでほとんど近赤外線での分光観測の例のない,電離領域を持ち,かつ紫外線が強い若い大質量星の周りの高密度,かつ低温の領域。

この天体では,シアネートイオンや重水素化したPAHは,若い大質量星の近くの平面上の高密度・低温領域に分布し,その中で紫外線の影響を受けた化学反応が進行していると考えられる。

このような特殊な環境の天体の赤外線スペクトルを初めて詳細解析したことで,シアネートイオンと紫外線,重水素化したPAHと重水素化していないPAHの間の相関を明確に得ることができたと考えられるという。

研究グループは,現在稼働中のJWSTがこのような環境の天体をより詳しく観測すれば,今回の研究成果をさらに発展させ,生命の起源,重水素の存在形態に迫る研究につながることが期待されるとしている。