大阪公立大学,大阪大学,サーモフィッシャーサイエンティフィックは,高分解能の電子顕微鏡を用いた解析により,海洋性緑藻ミルの光合成アンテナと呼ばれるタンパク質内での色素の構造と結合環境を初めて明らかにし,海水中で得られる唯一の光である青緑色光を効率よく光合成に利用する分子メカニズムをより鮮明にした(ニュースリリース)。

大阪公立大学,大阪大学,サーモフィッシャーサイエンティフィックは,高分解能の電子顕微鏡を用いた解析により,海洋性緑藻ミルの光合成アンテナと呼ばれるタンパク質内での色素の構造と結合環境を初めて明らかにし,海水中で得られる唯一の光である青緑色光を効率よく光合成に利用する分子メカニズムをより鮮明にした(ニュースリリース)。

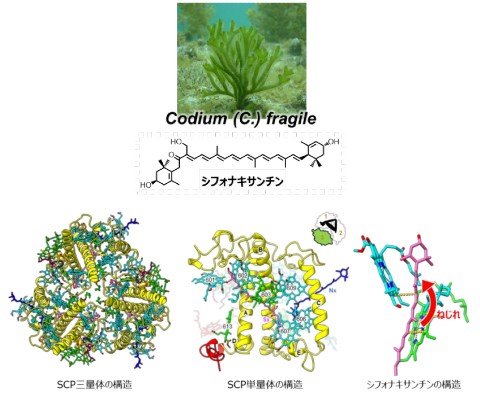

海底には青緑色の弱い光しか届かないため,海洋に生育する大型藻はこの青緑色光を効率よく利用する光合成アンテナを発達させてきた。これは陸上植物の光合成アンテナと非常に似ているが,研究対象の海洋性大型緑藻ミル(Codium fragile)では,カロテノイド色素がシフォナキサンチンに,またクロロフィル色素の一部がクロロフィル aからクロロフィル bに入れ替わっている。

前者は緑色光,後者は青緑色光の吸収量を増やすのに貢献していることが分かっていたが,その仕組みは解明されていなかった。

研究では,ミルの光合成アンテナの構造をクライオ電子顕微鏡により高分解能で取得し,シフォナキサンチンの構造とクロロフィル bの置換位置(602)を明らかにした。シフォナキサンチンは大きくねじれており,周囲のタンパク質と2カ所で水素結合を形成していることを明らかにした。

これらの構造的特徴はシフォナキサンチンが緑色光を吸収するようになる鍵となると考えられるという。また,手法的に困難であったクロロフィルaとクロロフィルbの違いを検出することに成功し,クロロフィルの置換部位を一部明らかにし,クロロフィルbが青緑色光を効率よく光合成に利用する仕組みの解明に必要とされる色素の座標情報を得た。

この研究で得られたミルの光合成アンテナの構造は,よく研究されてきた陸上植物の光合成アンテナと色素の構造だけが異なるため,青緑色光の吸収を可能とする原理を構造から解き明かす糸口となることが期待できるという。

研究で用いたミルは,日本原産の食用海藻だが,ここ100年の間に世界中の港に広がり,侵略的外来種としてはびこっている。したがってミルの光合成アンテナの構造に基づき,光環境適応の分子機構を解明することは,海洋の生態系を守る戦略につながるとしている。

また,有機分子である色素の構造を制御することで吸収できる光の波長範囲(色)を広げる分子メカニズムは,太陽光を再生可能エネルギー源として用いるためのデバイスの設計にヒントを与えると思われる。

研究グループは今後,この色素がどのように青緑色光吸収を達成するかについて,解明していくとしている。