名古屋大学の研究グループは,新たな分子骨格を用いて凝集することで近赤外領域に狭い蛍光帯を示す,高度に安定化されたカチオン性分子の開発に成功した(ニュースリリース)。

名古屋大学の研究グループは,新たな分子骨格を用いて凝集することで近赤外領域に狭い蛍光帯を示す,高度に安定化されたカチオン性分子の開発に成功した(ニュースリリース)。

800nmを超える近赤外領域で発光する有機分子の開発は,ヘルスケア用途に応用可能なオプトエレクトロニクス材料や,生命科学研究の基盤技術の蛍光イメージングの進展において強く求められている。しかし,そのような特性をもつ分子の報告例は限られており,新たな分子骨格の設計法の確立が必要とされてきた。

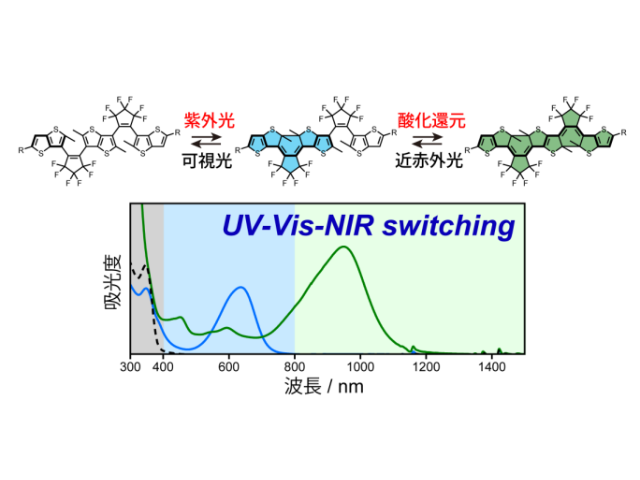

これまで,正電荷をもつカチオン性π共役骨格が有望な分子骨格とされてきたが,電子供与性の窒素または酸素原子を含む官能基を分子骨格の末端に導入することが必須だった。今回この「電子供与性官能基による安定化」とは異なり,「分極し得る非ベンゼノイド芳香族による安定化」に基づくカチオン性π共役化合物の合成に成功した。

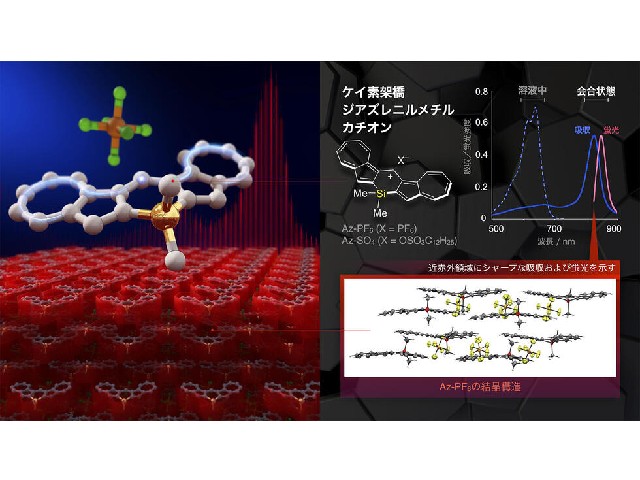

研究グループは非ベンゼノイド骨格として,炭化水素でありながら特異な双性イオン型の共鳴構造の寄与をもつアズレンに注目した。このアズレン環を炭素カチオン中心に2つ連結した第二級カルボカチオン種をケイ素原子で架橋し,平面固定化したジアズレノメチルカチオン(Az-PF6,Az-SO4)を設計し,その合成を達成した。

この分子は,正電荷が高度に非局在化される結果,酸素原子で架橋したトリチルカチオン種と同等の高い化学的安定性を示し,また,650nm付近の深赤色領域に強い吸収帯を示した。

この分子の特徴の一つとして,2つのアズレン環と中央のメチン部位からなる湾曲した分子骨格に,対アニオンがはまり込んだ構造をとることがある。結晶状態では,ケイ素架橋部位や対アニオンのかさ高さを反映し,隣り合う分子が大きくずれて積層した構造をとることを見出した。

この大きくずれた積層により遷移双極子モーメントが強まる結果,結晶状態では,希薄溶液中と異なる強い吸収帯が800nmを超える近赤外領域に観測された。同様の近赤外領域の吸収帯は,溶液中で会合体を形成した際にも確認でき,結晶状態での積層構造を反映したJ会合体の形成が示唆された。

ケイ素上の置換基や対アニオンを変えることで,このJ会合体の吸収波長は調整でき,特に,長鎖アルキル基の導入により,850nmに達する近赤外蛍光も観測できたという。

今回開発した色素は,光熱変換材料や蛍光プローブの他,発光ダイオード等へも応用可能な,多彩な物質群の創製に繋がるものと期待されるとしている。