北海道大学と金沢大学は,単分散ポリケトンを用いて小分子化合物と高分子化合物の境界にあたる分子長を結晶構造の面から決定することに成功した(ニュースリリース)。

北海道大学と金沢大学は,単分散ポリケトンを用いて小分子化合物と高分子化合物の境界にあたる分子長を結晶構造の面から決定することに成功した(ニュースリリース)。

高分子化合物はプラスチックなどに使われる有機化合物で毎年大量に生産されている。一般に高分子化合物は,同じ繰り返し単位を持ちながらも長さの異なる有機化合物の集合体として生産・利用されている。

一方,同じ有機物でも,分子量が小さい小分子化合物は長さや分子量が決まった純粋な化合物として薬剤など全く違った用途に使われることが多い。一つの小分子を繰り返し単位として数多く連結すれば高分子化合物が得られるが,化合物の性質として高分子と小分子の明確な境界が何個小分子を連結した所で現れるのかは,多くの高分子化合物において未知だった。

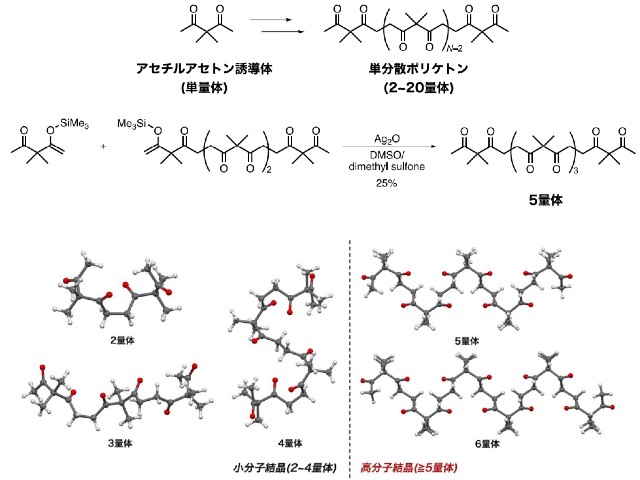

今回,研究グループは,アセチルアセトン誘導体を繰り返し単位に持つポリケトン化合物を用いて,結晶構造の観点から高分子と小分子の境界にあたる長さ(臨界長)を決定することに成功した。

一般に,小分子では僅かな長さの違いであっても異なる結晶構造を取ることが知られているが,十分に長い高分子化合物では長さに依存せず共通の結晶構造が現れてくる。研究グループは,精密な有機合成法を用いて繰り返し単位が2~20個までの異なる長さを持つポリケトンを純粋な化合物として作り出し,それぞれの結晶構造を解析した。

そして,繰り返し単位5個という非常に短い領域から長さに依存しない螺旋型の結晶構造が現れることを突き止めた。この臨界長以上の長さをもつ化合物では,異なる長さが混ざっていても同様な結晶構造,すなわち高分子的な結晶構造をとることが分かったという。

高分子化合物における臨界長は化合物の性質を理解する上で非常に重要となる。今回のポリケトンでは,繰り返し単位が2~4個までは融点が不規則な変化をするのに対し,5個以上では繰り返し単位の個数に応じて単調に融点が上昇するという特徴があった。ここに臨界長の情報を持ち込むことで,不規則な変化が小分子的な結晶構造の違いに由来することを明確にした。

これにより分子鎖長・分子量が制御された単分散ポリケトンを利用して更なる物理的性質の解明が期待されるという。さらに,小分子と高分子の異なる特性を活かした材料応用検討も可能となり,熱に対する耐久性評価などに対して効果的な解釈を与えることが期待されるとする。

単分散ポリケトンの分子末端を異なる官能基に変換することも可能であることから,研究グループは,金属イオンを介したネットワーク分子の形成も期待できるとしている。