理化学研究所(理研),東北大学,大阪公立大学,豊橋技術科学大学は,太陽光エネルギーを高効率に吸収する藻類の光捕集タンパク質複合体「フィコビリソーム」の中心およびアンテナ部位の立体構造を明らかにすることに成功した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研),東北大学,大阪公立大学,豊橋技術科学大学は,太陽光エネルギーを高効率に吸収する藻類の光捕集タンパク質複合体「フィコビリソーム」の中心およびアンテナ部位の立体構造を明らかにすることに成功した(ニュースリリース)。

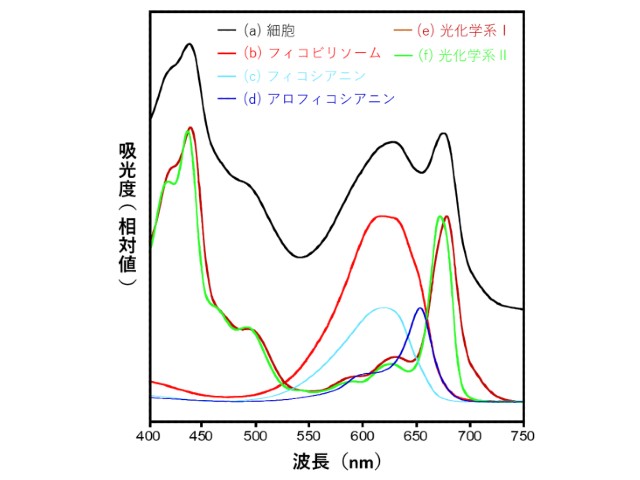

藻類は,光合成初期反応に関与する光捕集タンパク質複合体「フィコビリソーム」を用いて,太陽光エネルギーを高効率に吸収し,生命活動に利用している。フィコビリソームは,光化学系タンパク質である光化学系Ⅰと光化学系Ⅱが吸収しにくい光の波長を吸収することができ,そのエネルギーを光化学系タンパク質へと伝達できる。

単一の発色団しかなくても,周りのタンパク質環境を変えることで吸収スペクトルを変化させ,光化学系タンパク質へと光エネルギーを伝達する,フィコビリソームの一方向性のエネルギー伝達システムを明らかにするため,これまで好熱性シアノバクテリアのフィコビリソームの生化学・分光学解析が行なわれてきた。

しかし,フィコビリソームの質量は約600万ダルトンと非常に巨大で,かつ不安定なことから,これまでのタンパク質構造解析で用いられてきたX線結晶構造解析では,その立体構造を解くことはできなかった。

今回,研究グループは,好熱性シアノバクテリア Thermosynechococcus vulcanus(T. vulcanus)から単離したフィコビリソームの中心部位であるコアとアンテナ部位である棒状のフィコシアニンロッドのそれぞれについて,クライオ電子顕微鏡を用いた単粒子解析を行なった。

その結果,T. vulcanusフィコビリソームの発色団がフィコシアノビリンだけで構成されていること,および周辺のタンパク質環境の違いによって個々のフィコシアノビリンの吸収波長が変化し,光エネルギーを光化学系タンパク質へと効率よく伝達するシステムを構築していることが明らかになった。

また,このタンパク質環境の違いは主にリンカータンパク質によって作られており,リンカータンパク質はフィコビリソームの構造を維持するだけでなく,発色団の吸収波長を変化させる役割を担っていることも明らかにした。

研究で得られた知見を人工光合成研究に取り入れることで,今後,可視光を利用した単一分子による一方向性の光エネルギー伝達デバイスの開発の進展が期待できる。研究グループは,新たに開発されたデバイスを水素生産や二酸化炭素の還元を可能にする触媒と連結させることで,太陽光エネルギーを利用した物質変換デバイスの開発が可能となり,カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが進展するとしている。