すばる望遠鏡をはじめとするマウナケア天文台群は,太陽のごく近くを通る周期彗星が塵を放出する様子を,初めて明らかにした(ニュースリリース)。

すばる望遠鏡をはじめとするマウナケア天文台群は,太陽のごく近くを通る周期彗星が塵を放出する様子を,初めて明らかにした(ニュースリリース)。

彗星のなかでも,水星の公転軌道よりも太陽の近くを通るものは,宇宙空間にある太陽観測望遠鏡SOHOなどで偶然に発見される場合がほとんどであり,観測の難しさを考慮しても,そのような彗星の数は理論的な予想よりもはるかに少ないことから,何らかの作用によって彗星が壊されていると考えられるという。

マカオ,アメリカ,ドイツ,台湾,カナダの研究者から成る研究グループは,ハワイ島マウナケア山頂にあるすばる望遠鏡,カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(CFHT),ジェミニ北望遠鏡等を用いて,太陽にとても近づく周期彗星323P/SOHO(323P)の姿を鮮明に捉えることに成功した。

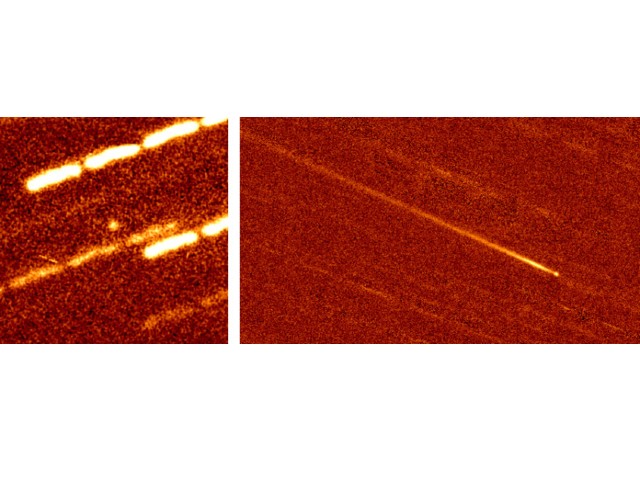

太陽に最接近する前は,軌道が不確かで,推定位置の誤差が大きかったにもかかわらず,すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラHSCの広い視野と感度を生かしてこの彗星を捉えることができた。この観測によって精度良く軌道を決定できたため,彗星が太陽から遠ざかるときの姿を他の望遠鏡を用いて追観測をすることができたという。

観測の結果,太陽に接近する前は点状だった彗星の姿が,接近後は,塵を放出し長い尾を引いた姿として捉えられた。この塵は,太陽に最接近した際,太陽からの強い放射によって彗星の核に圧力がかかり,一部が崩壊したために放出されたと考えられる。

太陽に近づく周期彗星が数少ないのは,このように彗星本体が壊れることが大きな要因の一つであることが,観測で示されたことになる。さらに,推定される今後の軌道の変化から,この彗星は2000年以内に太陽に衝突して消滅することも導き出した。

一方,323Pは,既知の彗星のなかでは最も速い30分の周期で自転していること,他の彗星とは大きく異なる色をしておりそれが時間と共に著しく変化していることなども分かった。

これらの特徴は,太陽にごく近い環境でのみ生じる物理的プロセスによって生み出されたのかもしれず,研究グループは,観測例がまだ少ない太陽に近づく彗星には,解明すべき謎がまだたくさん残されているとしている。