理化学研究所(理研),東京大学,米メリーランド大学は,合成直後の清浄な表面を持つ架橋カーボンナノチューブに量子欠陥と呼ばれる発光体を導入する手法を開発した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研),東京大学,米メリーランド大学は,合成直後の清浄な表面を持つ架橋カーボンナノチューブに量子欠陥と呼ばれる発光体を導入する手法を開発した(ニュースリリース)。

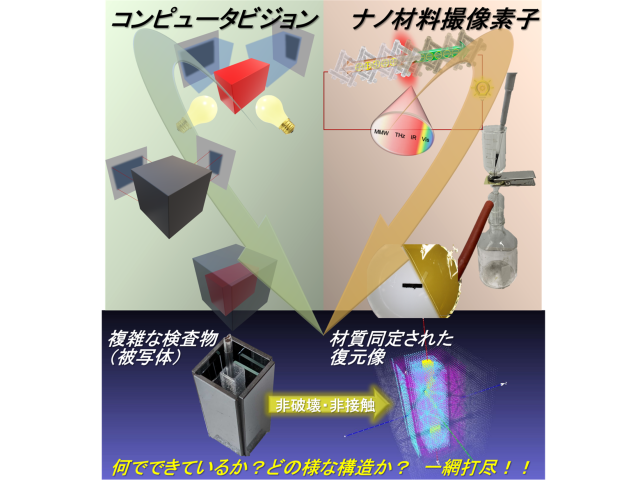

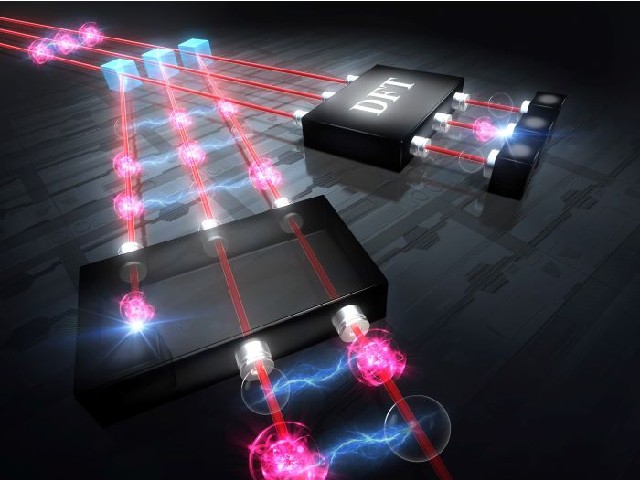

単層カーボンナノチューブ(以下CNT)の量子欠陥と呼ばれる発光体は,光通信に使われている近赤外光領域(1200~1600nm)で発光し,また室温で単一光子を発生することから,ナノフォトニクスや量子情報処理技術への応用を念頭に置いた研究が進められている。

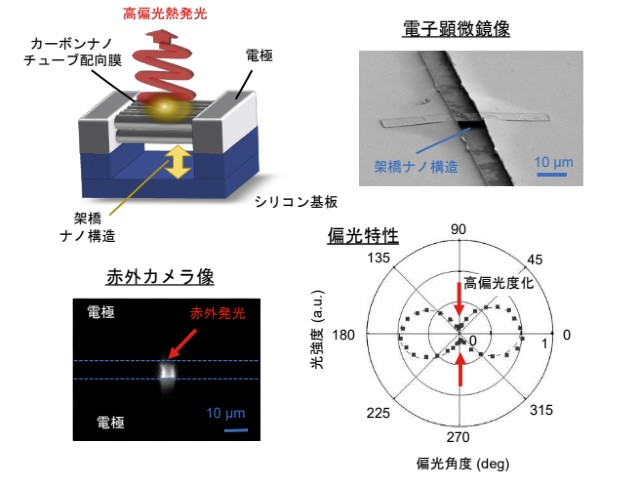

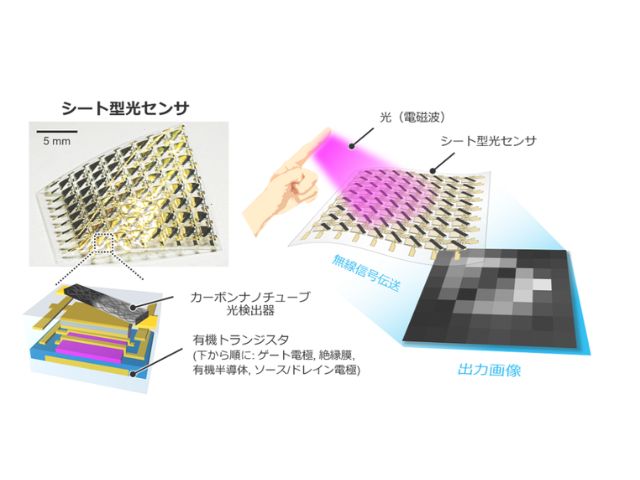

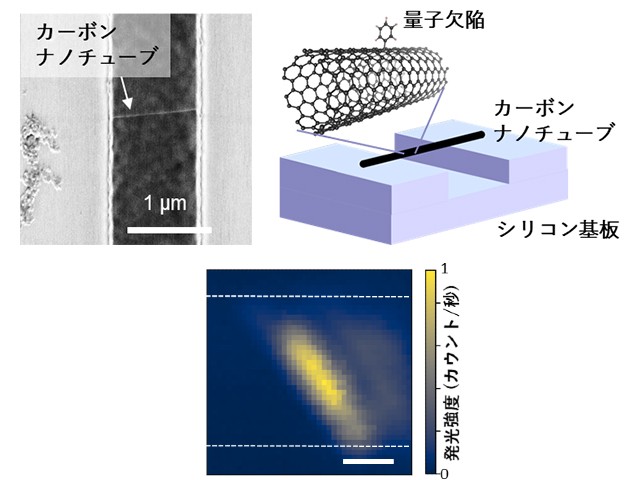

合成直後の清浄なCNTをシリコン(Si)基板の溝に架橋したまま利用できれば,一般に用いられる溶液分散のCNTと比較して数倍の発光効率を示すが,量子欠陥を導入する既存の反応は溶液中でしか適用できないため,これまで架橋CNTに対して用いることができなかった。

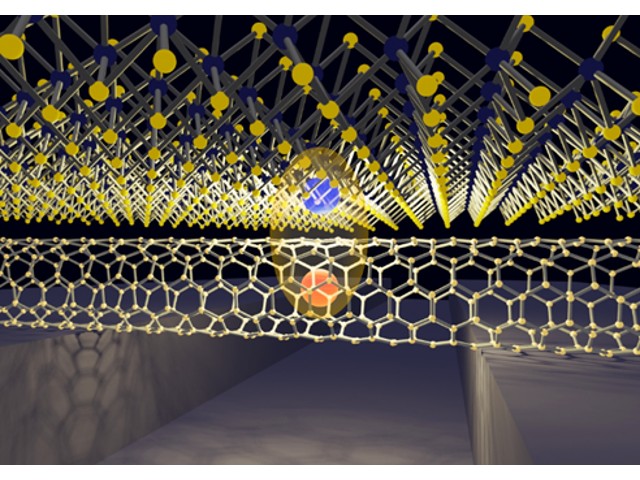

今回研究グループは,溶液プロセスを一切介さない方法として,有機分子の蒸気を用いた反応に着目し,気相化学反応による架橋CNTへの量子欠陥導入を試みた。

まず,Si基板の幅約0.5~3.0μmの溝にCNTを多数合成して架橋させ,そのSi基板と有機分子のヨードベンゼンをガラスセルに封入し,ヨードベンゼンの蒸気をCNTに吸着させる。そして紫外線を照射すると光化学反応が始まり,架橋CNTにヨードベンゼンがまばらに結合した量子欠陥が導入される。

量子欠陥の導入は,反応の前後で同一CNTの発光スペクトルを比較することで確認できる。反応前は発光強度のピークが一つだったのが,反応後には低エネルギー側に二つの新しいピークをそれぞれ観測した。この二つのピークが量子欠陥からの発光を示しているという。また,反応後も溝の端から端までCNTが架橋されていることが分かった。

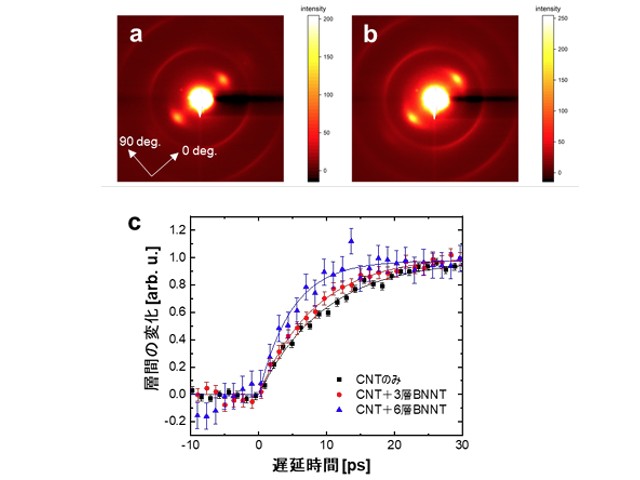

独自に開発した全自動顕微分光装置で反応前後での発光スペクトルを調べた結果,CNTの直径が小さいほど反応による発光強度の減少割合が大きくなることが分かった。さらに,導入された欠陥の密度を定量的に求めることにも成功した。

反応前後の発光強度の減少割合について,実験結果とシミュレーションとで比較したところ,CNTの長さ1μmあたり1~2個の欠陥が導入されることが分かった。また,チューブ直径が小さいほど反応性が高く,同じ反応条件ではより高密度に欠陥が導入されることが明らかになった。

研究グループは,今後さらに反応条件を最適化し,CNT1本に対して量子欠陥が1個だけ存在する構造が作製できれば,単一光子源としての性能向上につながるとしている。