東北大学,国立天文台,英レスター大学,米NASAらは,すばる望遠鏡などの大型望遠鏡による中間赤外線画像すべてを網羅的に解析し,海王星の大気温度が過去20年間で予想外に変動していたことを明らかにした(ニュースリリース)。

東北大学,国立天文台,英レスター大学,米NASAらは,すばる望遠鏡などの大型望遠鏡による中間赤外線画像すべてを網羅的に解析し,海王星の大気温度が過去20年間で予想外に変動していたことを明らかにした(ニュースリリース)。

海王星の自転軸には地球と同様に傾き(約28度)があり,四季が訪れる。太陽の周りを165年以上かけて公転するので,ひとつの季節は40年以上かけてゆっくりと移り変わる。

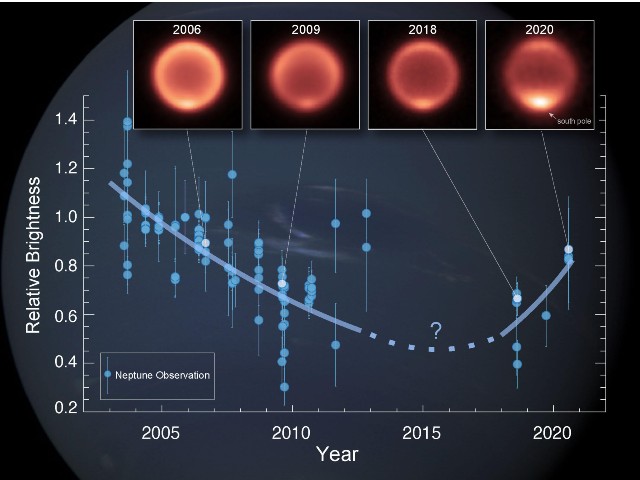

2003年は海王星の南半球の初夏にあたり,地球から見える平均気温は徐々に高くなると考えられていたが,今回,例えば海王星の成層圏の平均気温は,2003年から2018年の間におよそ8度も下がっていることが分かった。

その後,2019年のジェミニ北望遠鏡と2020年のすばる望遠鏡の観測により,海王星南極域での成層圏の気温が2018年から2020年にかけて11度も急上昇し,これまでの冷却傾向を逆転させたことが分かった。このような極域の温暖化が海王星で見つかったのは初めて。データは海王星の1/8年しかカバーしておらず,これらの予想外な気温変化の原因は今のところ不明だという。

海王星の気温変化は,大気の化学的性質の季節による変化と関係している可能性があるが,気象パターンのランダムな変動や,11年の太陽活動周期も影響しているかもしれないという。太陽の活動が海王星の可視光域での明るさに影響を与えることは以前から指摘されていたが,今回,成層圏の温度や雲の分布にも相関のある可能性が示唆された。

すばる望遠鏡のデータは2011年,2012年,そして2020年に,すでに共同利用運用を終了した冷却中間赤外線撮像分光装置COMICSによって取得されたもの。特に,急激な温度上昇の発見につながった2020年7月のデータは,この装置の「ファイナルライト」で得られたもの。日本の望遠鏡での中間赤外線域の観測は,現在チリで建設途上にある東京大学・アタカマ 6.5メートル望遠鏡TAOに引き継がれていく予定だという。

今回の研究で暫定的ながら新たに見つかった,太陽活動と海王星成層圏の状態の相関の検証には,長期的な追観測が必要となる。ところで海王星は,天王星とともに,彗星のような氷天体が集積してできた,ガス成分が比較的少ない「巨大氷惑星」の仲間となる。

この2惑星は次世代の惑星探査の目標として注目を集めており,この点からも海王星の追観測は重要となる。今年末に天王星と海王星の観測を予定しているジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の中間赤外線観測装置MIRIによる観測が行なわれることから研究グループは,海王星大気の化学的性質と温度について,前例のないデータが期待されるとしている。