東北大学の研究グループは,ハロゲン架橋金属錯体と呼ばれる一次元半導体の二種類のヘテロ接合に成功し,その構造をマクロスケール及び原子スケールで明らかにした(ニュースリリース)。

東北大学の研究グループは,ハロゲン架橋金属錯体と呼ばれる一次元半導体の二種類のヘテロ接合に成功し,その構造をマクロスケール及び原子スケールで明らかにした(ニュースリリース)。

半導体デバイスのナノレベルへの微細化,更には原子レベルへの微細化がホットトピックになっている。今回研究グループは,ハロゲン架橋金属錯体と呼ばれる半導体物質を二種類用いてヘテロ接合を作製した。

ハロゲン架橋金属錯体は金属イオンとハロゲン化物イオンが交互に一直線に並んだ鎖構造を作る。金属イオンに「配位子」が結合することで構造が安定化し,水素結合によるシート構造と,ファンデルワールス力による積層構造を作ることで「単結晶」ができあがる。したがって物質的には三次元構造でありピンセットでつまめるサイズとなる。

一方で層間と鎖間の相互作用が十分弱いため,電子の通り道は金属とハロゲンの鎖方向だけに限定され,物性的には「一次元電子系」と見なすことができる。この様な物質は擬一次元電子系物質とも呼ばれる。

金属にニッケルを用いたハロゲン架橋金属錯体は,強い電子相関のためハロゲン化物イオンの位置がニッケル間の中点に来る「モット・ハバード状態」をとる。一方でパラジウムを用いた場合は,電子相関よりも,一次元電子系で特に強く現れるパイエルス不安定性が勝るため,ハロゲン化物イオンの位置が中点からずれる「電荷密度波状態」をとる。

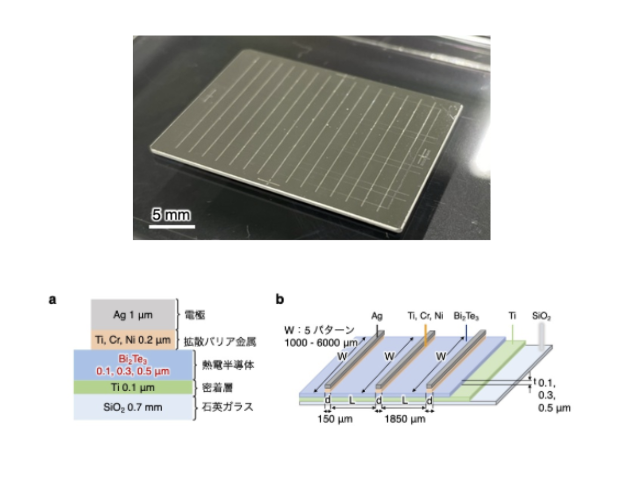

この二種類のハロゲン架橋金属錯体を用い,エピタキシャル成長法を電気化学的に行なうことで接合に成功した。顕微鏡写真からヘテロ構造とその境目を明確に確認した。また走査型トンネル顕微鏡により,原子スケールでヘテロ接合の構造を確認した。

ニッケル錯体の領域はモット・ハバード状態のため5Å(0.5nm)間隔でニッケル三価の電子受容サイトが輝点として現れるが,パラジウム錯体の領域では電荷密度波状態(Pd(II)/Pd(IV))のため一つ飛ばしの10Å(1nm)間隔でパラジウム四価の電子受容サイトが現れる。

そしてヘテロ接合部では,モット・ハバード状態とも電荷密度波状態とも異なる変調した状態がおよそ2.5nmに渡って観測された。これは二種類の一次元鎖が原子レベルで接合していることを示す直接証拠だという。

現在はまだ原子1個分の幅のナノワイヤーを作ることができないため,一次元ヘテロ接合の特性を調べることはできないが,ハロゲン架橋金属錯体なら擬一次元電子系物質としてそれが可能となる。研究グループは,ハロゲン架橋金属錯体のヘテロ接合はその良いモデルになるとしている。