理化学研究所(理研)と独アウクスブルク大学は,金属磁性体の磁気異方性を制御することで,アンチスキルミオンと呼ばれる磁気渦構造が安定化する条件を見いだした(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)と独アウクスブルク大学は,金属磁性体の磁気異方性を制御することで,アンチスキルミオンと呼ばれる磁気渦構造が安定化する条件を見いだした(ニュースリリース)。

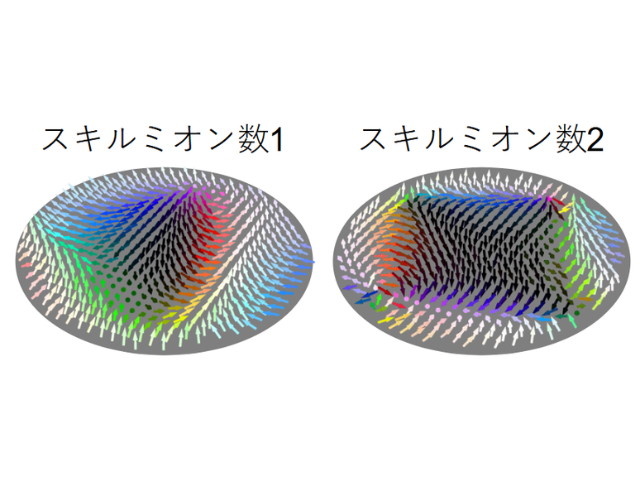

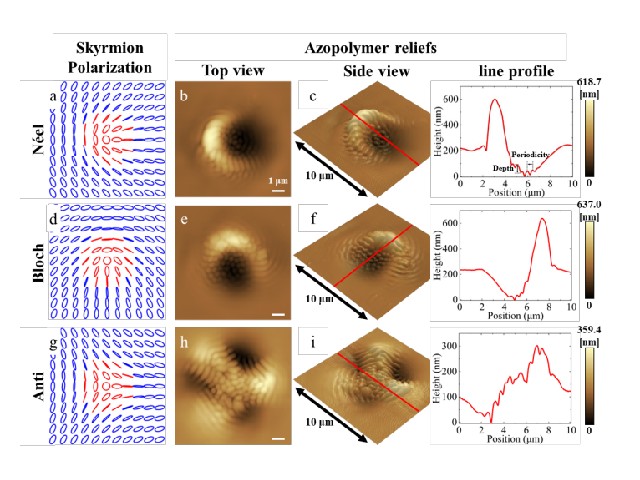

スキルミオンは固体中の電子スピンが形成する渦状の磁気構造体であり,整数のトポロジカル数で特徴付けられ,安定な粒子として振る舞う。また,直径が1~100nmと微小であることに加え,低電流で駆動できることから,高性能の磁気デバイスや脳型計算用素子への応用が期待されている。

一方,アンチスキルミオンは反渦状の磁気構造体であり,スキルミオンと逆符号のトポロジカル数を持つため,新しいトポロジカル磁気構造として近年注目されている。

スキルミオンはさまざまな磁性体で観測されているが,アンチスキルミオンはD2d対称性の結晶構造を持つホイスラー合金Mn1.4Pt0.9Pd0.1Snと,研究グループが発見したS4対称性の結晶構造を持つFe1.9Ni0.9Pd0.2Pのみで観測され,研究例が限られている。

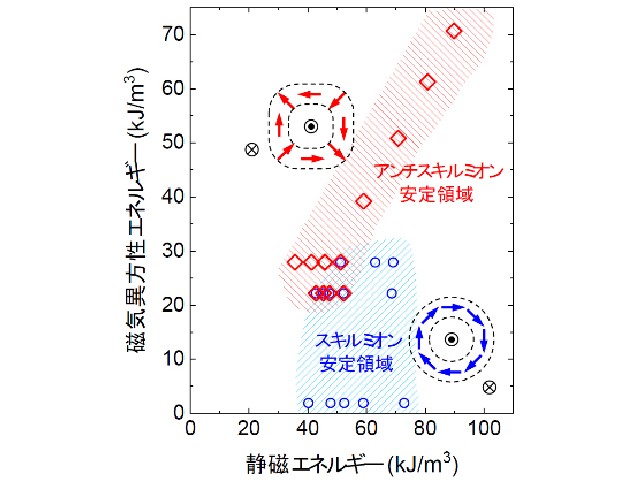

これらの物質では,結晶構造の対称性を反映したジャロシンスキー・守谷相互作用が磁気構造を決める重要な役割を果たしているが,強磁性体において系を特徴付ける磁気異方性と静磁エネルギーも重要な要因であることが最近の研究で分かりつつある。しかし,アンチスキルミオンの安定性がこれらの複雑な磁気相互作用とどのように関係しているかは明らかになっていなかった。

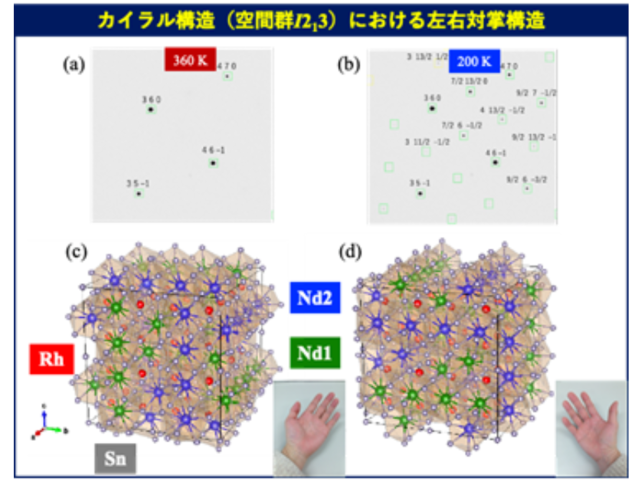

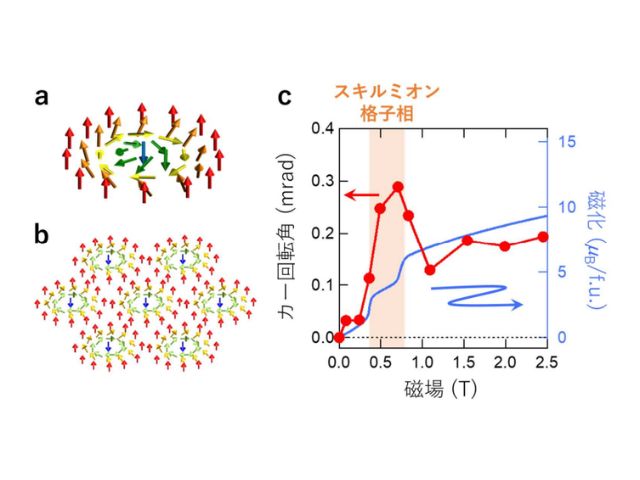

研究グループは,S4対称性を持つシュライバーサイトと呼ばれる金属磁性体(Fe,Ni)3Pのさまざまな組成の単結晶試料を合成し,磁気状態の組成変化を系統的に調べた。その結果,母物質であるFe3Pの強い容易面型の磁気異方性が,Niを30%程度加えることで急速に弱まることが分かった。

さらに,4d遷移金属のRuを少量ドープしても磁気異方性はほとんど変化しないのに対し,Pdを少量ドープすると磁気異方性が容易面型から容易軸型に変化し,室温で安定なアンチスキルミオンが観測された。また,周期表でRuとPdの間にあるRhをドープした試料では,高温で非常に弱い容易軸型の磁気異方性を示し,低温では異方性が容易面型に温度変化することも分かった。

これらのさまざまな組成や条件(温度,試料の厚さ)での磁気構造から,両者の適切なエネルギーバランスがアンチスキルミオンの安定化に重要であることが明らかになった。さらに,理論的シミュレーションでは磁気異方性によるアンチスキルミオンの安定化が再現され,実験結果と合致した。

研究グループはこの成果が,今後のアンチスキルミオンのトポロジカル物性の研究および物質設計に役立ち,また,室温アンチスキルミオンを用いたさまざまな高性能磁気デバイスの実現に貢献するものだとしている。