東京工業大学,東京大学,法政大学は,細胞が4つしかない多細胞緑藻「テトラバエナ(和名:シアワセモ)」が,強い光刺激に対して,近縁の緑藻類とは異なる生存戦略をとっていることを明らかにした(ニュースリリース)。

東京工業大学,東京大学,法政大学は,細胞が4つしかない多細胞緑藻「テトラバエナ(和名:シアワセモ)」が,強い光刺激に対して,近縁の緑藻類とは異なる生存戦略をとっていることを明らかにした(ニュースリリース)。

テトラバエナは,淡水に棲む多細胞緑藻の一種。分類上,緑藻綱ボルボックス目に属する。

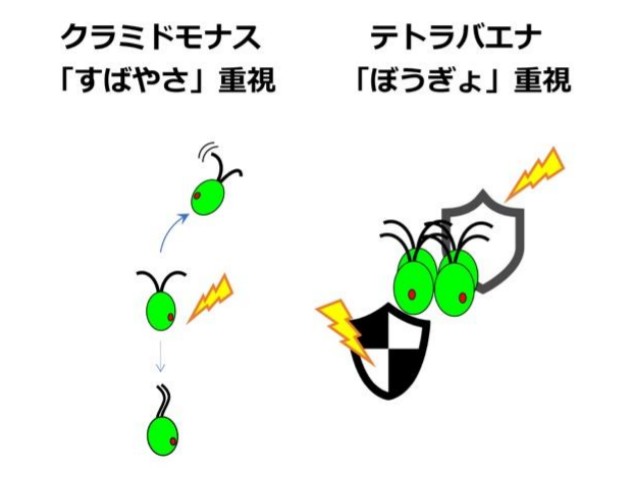

研究グループは,多細胞化に伴う繊毛制御方法の変遷の初期過程を探るため,ボルボックス目の最初の多細胞種であるテトラバエナの光反応行動を調べた。すると,光を当ててもテトラバエナは全く泳ぎ方を変えず,走光性も,光驚動反応も示さなかった。

光合成生物にとって,光はエネルギー源であるが,強すぎる光は脅威になる。例えば,光合成反応が飽和しているときにさらに強い光を浴びると,光合成の反応場において活性酸素種が産生される。これによってタンパク質や脂質などが変性し,やがては細胞死に至る。

光合成生物は,この光障害を避けるために多様な光防御システムを備えているが,その1つに,余分な光エネルギーを熱として捨てる熱放散機構がある。陸上植物の葉緑体はいつでもこの機構を使うことができるが,クラミドモナスなどの緑藻の葉緑体は,この機構を誘導するタンパク質を発現させるという「下準備」ができて初めて作動する。

クラミドモナスやボルボックスが示す光反応行動も,強すぎず弱すぎない適切な光環境に泳いで移動するための光防御システムの一環であると考えられている。

研究グループは,テトラバエナが光反応行動を示さないのは,他の光防御システムが発達しているからではないかと予測し,熱放散機構に着目したところ,テトラバエナの熱放散機構の能力はクラミドモナスよりも顕著に高く,かつ下準備を要せずいつでも発現可能だった。

4細胞が横に並ぶ体制になったテトラバエナは,クラミドモナスやボルボックスのように上手に遊泳方向の舵取りをすることができない。そのため,光反応行動を半ば捨て,その代わり,根を下ろしたらその場から動けない陸上植物によく似た「常に熱放散機構 ON」という生存戦略をとったと予想した。このことは,テトラバエナが日光から逃げにくい場所で生息することとも関係すると考えられる。

光反応行動の生理的意義は,これまではっきりとした証明実験がなかった。今回,迅速な光反応行動を示せないテトラバエナの熱放散能力が高かったことは,光反応行動が光防御システムの一環と推測できる。

研究グループは,今回の発見は藻類の生存戦略の一端の解明につながるとともに,「常時熱放散機構 ON」のしくみを明らかにすることで,バイオ燃料等を産生する有用藻類の培養に貢献できるとしている。